Книга Бытия

Быт. 9:18-29, 10:1

| Цр҃ко́внослав | Синодальный |

| Бы́ша же сы́нове нѡ́євы и҆зше́дшїи и҆з̾ ковче́га, си́мъ, ха́мъ, і҆а́феѳъ: ха́мъ же бѧ́ше ѻ҆те́цъ ханаа́нь. | Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. |

| Трїѐ сі́и сꙋ́ть сы́нове нѡ́євы: ѿ си́хъ разсѣ́ѧшасѧ по все́й землѝ. | Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. |

| И҆ нача́тъ нѡ́е человѣ́къ дѣ́латель (бы́ти) землѝ, и҆ насадѝ вїногра́дъ: | Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; |

| и҆ и҆спѝ ѿ вїна̀, и҆ ᲂу҆пи́сѧ, и҆ ѡ҆бнажи́сѧ въ домꙋ̀ свое́мъ. | и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. |

| И҆ ви́дѣ ха́мъ ѻ҆те́цъ ханаа́нь наготꙋ̀ ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆ и҆зше́дъ во́нъ повѣ́да ѻ҆бѣ́ма бра́тома свои́ма. | И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. |

| И҆ взе́мше си́мъ и҆ і҆а́феѳъ ри́зꙋ, возложи́ша (ю҆̀) на ѻ҆́бѣ ра̑мѣ своѝ, и҆ и҆до́ша вспѧ́ть зрѧ́ще, и҆ покры́ша наготꙋ̀ ѻ҆тца̀ своегѡ̀: и҆ лицѐ и҆́хъ вспѧ́ть зрѧ̀, и҆ наготы̀ ѻ҆тца̀ своегѡ̀ не ви́дѣша. | Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. |

| И҆стрезви́сѧ же нѡ́е ѿ вїна̀, и҆ разꙋмѣ̀ є҆ли̑ка сотворѝ є҆мꙋ̀ сы́нъ є҆гѡ̀ ю҆нѣ́йшїй, | Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, |

| и҆ речѐ: про́клѧтъ (бꙋ́ди) ханаа́нъ ѻ҆́трокъ: ра́бъ бꙋ́детъ бра́тїѧмъ свои̑мъ. | и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. |

| И҆ речѐ: блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ си́мовъ: и҆ бꙋ́детъ ханаа́нъ ѻ҆́трокъ ра́бъ є҆мꙋ̀: | Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; |

| да распространи́тъ бг҃ъ і҆а́феѳа, и҆ да всели́тсѧ въ селе́нїихъ си́мовыхъ, и҆ да бꙋ́детъ ханаа́нъ ра́бъ є҆мꙋ̀. | да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему. |

| Поживе́ же нѡ́е по пото́пѣ лѣ́тъ три́ста пѧтьдесѧ́тъ. | И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. |

| И҆ бы́ша всѝ дні́е нѡ́євы лѣ́тъ де́вѧть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ: и҆ ᲂу҆́мре. | Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер. |

| Сїѧ̑ же (сꙋ́ть) бытїѧ̑ сынѡ́въ нѡ́евыхъ, си́ма, ха́ма, і҆а́феѳа. И҆ роди́шасѧ и҆̀мъ сы́нове по пото́пѣ. | Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. |

Толкование на Быт. 9:18-29, 10:1 профессора A.П. Лопухина

Ной насаждает виноградник

Быт.9:18. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет.

Отсюда начинается новый библейский раздел – история детей и дальнейшего потомства Ноя (toldoth Noach). Что касается значения самих имен его непосредственных детей, то, согласно наиболее принятому толкованию, слово «Сим» значит «знак, помета», отсюда – вообще «имя»; слово «Хам», вероятно, значит «жгучий, черный, темный, смуглый» и слово «Иафет» означает «распространение». Само перечисление сыновей Ноя сделано здесь с той целью, чтобы показать, что человечество не имело кроме них никаких других родоначальников.

Хам же был отец Ханаана.

По объяснению Иоанна Златоуста, «Писание хочет этим указать нам на крайнее невоздержание Хама, на то, что ни столь великое бедствие (потоп), и такая тесная жизнь в ковчеге, не могли обуздать его, но между тем, как старший его брат доселе еще не имеет детей, он во время такого гнева Божия, когда погибала вся вселенная, предался невоздержанию и не удержал необузданной своей похоти» (Бес. 28). Это не исключает собой и другого объяснения, по которому Ханаан указан здесь как представитель того племени хамитов, которые, получили имя хананеев и живя впоследствии по соседству с евреями, всего более приходили в соприкосновение с историей богоизбранного народа (Быт. 12:6).

Быт.9:19. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля.

Далее, в 10 главе, (Быт. 11:1, 19:31), мы увидим более подробное раскрытие этой мысли. Здесь же можем лишь отметить, что потомство Сима (семиты) населило Армению, Месопотамию, Сирию и Аравию; потомство Хама эмигрировало главным образом в Африку, и, наконец, потомки Иафета распространились по северной части Азии, в Индии, проникли в Европу и даже, вероятно, в Америку (Деян. 17:26).

Засыпает и осмеивается своим сыном

Быт.9:20–21.

Эти стихи раскрывают нам повод, вызвавший последующее важное пророчество Ноя.

Ной начал возделывать землю и насадил виноградник;

Армения, где, по свидетельству Библии, осел Ноев ковчег, считается родиной винограда.

и выпил он вина, и опьянел, и: лежал обнаженным в шатре своем.

Умеренное употребление винограда и виноградного сока представляет собой прекрасное и здоровое лечебное средство, так что, рассматриваемая с этой точки зрения Ноем культура винограда есть полезное и хорошее дело. Но допотопное человечество совершенно не было знакомо с нею и с употреблением вина; впервые со всем этим пришлось познакомиться только Ною, и легко могло случиться, что он, не зная силы и действия вина, выпил его больше, чем бы это следовало, и впал в то состояние, которое здесь указано. Самое выражение «начат» (LXX, славян.) уже показывает, что он положил начало употреблению вина и подвергся опьянению по совершенному неведению и по незнанию меры употребления вина. Эти ошибки даже праведников являются лучшим предостережением для нас против нашей самонадеянности (1Кор. 10:12) и наиболее действительным лекарством в тех случаях, когда нами овладевает отчаяние и малодушие ввиду нашей греховности (Иер. 8:4). «Для того и описаны, – говорит Иоанн Златоуст, – не только добродетели сынов, но и прегрешения их, чтобы мы последних избегали, а первым подражали» (Бес. 29).

Быт.9:22. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего,

Хам увидел ту самую наготу, которую мучительно ощутили и наши прародители тотчас по вкушении запрещенного плода (Быт. 3:7) и которую из чувства стыда прикрыли опоясаниями. Однако, со стороны Ноя во всем этом было очень мало вины: во-первых, как видно из контекста, он сделал это во сне и следовательно, бессознательно; во-вторых, он допустил это дома (в шатре своем), куда не должен проникать чужой нескромный взор и где всякий человек в праве позволить себе большую свободу и непринужденность действий.

и выйдя, рассказал двум братьям своим.

Эта последняя прибавка и выдает всю вину Хама: если бы Хам был только невольным свидетелем такой несколько соблазнительной картины и не придал всему виденному никакого особенного значения, то он и не совершил бы никакого преступления. Но Священное Писание говорит о противоположном: «в этой поспешности рассказать, что он видел, братьям, видна глубоко испорченная натура; в поступке его видна злобная радость в унижении отца, чувство гордости и собственного превосходства и отсутствие чувства стыда» (Властов). Вскрывая довольно ясно выраженные здесь мотивы Хама, мы можем сказать, что он издевался перед братьями над своим отцом, изображая в неприглядном свете то, как их отец – этот шестисотлетний старец, такой непоколебимый столп благочестия и веры – мог дойти до такого смешного состояния! «Он, может быть, рассказывая о случившемся, еще издевался над посрамлением отца, не внимая премудрому, который говорит: не ищи славы в бесчестии отца твоего» (Иоанн Златоуст. Бес. 29), (Сир. 3:10; Исх. 21:17; Лев.19:3; Мф. 15:4; Притч. 30:17). Он как бы был рад, что тот, кто служил образцом строгой жизни и обуздывал его злонравие, теперь сам в неприличном положении от опьянения.

Быт.9:23. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли и покрыли наготу отца своего;

Этим действием они не только не выразили сочувствия к поступку Хама, но и уничтожили самую его причину. И поскольку Хам обнаружил порочную наклонность и испорченное воображение, отсутствие сыновней почтительности, постольку, наоборот, Сим и Иафет дали нам назидательный пример целомудрия, стыдливости и высокой сыновней любви и почтительности к своему отцу даже и в такой исключительный момент, когда он, по-видимому, меньше всего этого заслуживал.

лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего.

Мелкая, но весьма характерная деталь, доказывающая, до какой степени нравственной чуткости доходило моральное чувство двух этих достойных сынов Ноя.

Быт.9:24. Ной проспался от вина своего

Отсюда ясно, что все предшествующее случилось с Ноем во время его сна, т. е. помимо участия его сознательной воли.

и узнал, что сделал над ним меньший сын его,

«Откуда он узнал это? – спрашивает Иоанн Златоуст и отвечает так: может быть рассказали братья, не с тем, чтобы обвинить брата, но чтобы объяснить дело, как оно происходило, дабы Хам получил соответственное своей болезни врачевство» (Бес. 24.). Не менее мудро разрешает Иоанн Златоуст и другое недоумение – каким образом следует понимать здесь наименование Хама «меньшим» или младшим сыном, когда достоверно известно, что он был средним (Быт. 9:18): «Хам, конечно, не был самым младшим; он был второй и старше Иафета, но если он и был старше его по возрасту, то по душе оказался моложе и дерзость поставила его ниже младшего брата». В еврейском тексте слово «меньший» выражает собой сравнительную форму, а не превосходную и следовательно не указывает на Хама, как на самого меньшего из всех сынов Ноя, а лишь на сравнительно младшего именно по отношению к Симу.

Ной проклинает Ханаана

Быт.9:25–27.

Три данных стиха заключают в себе вдохновенное пророчество Ноя, который, исходя из фактов, обнаруживших склонности и поведение его детей, предрекает будущую судьбу каждого из них, вместе с их потомством.

Быт.9:25 и сказал: проклят Ханаан;

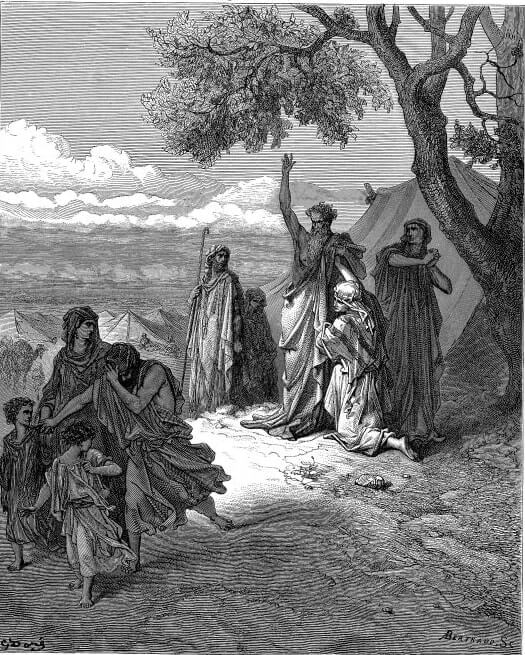

Ной проклинает Ханаан. Художник Г. Доре

Ной проклинает Ханаан. Художник Г. ДореНа вопрос, почему вся тяжесть этого проклятия падает не на Хама, главного виновника всего, а на сына его Ханаана, существует несколько более или менее правдоподобных догадок.

Так, Ориген, следуя иудейской традиции объясняет это тем, что отрок Ханаан будто бы первый заметил непристойное положение своего спящего деда и указал на него своему отцу Хаму: но это объяснение, помимо всего прочего, не выдерживает критики уже по одному тому, что никогда нельзя считать в одном и том же проступке более ответственным юного, неразумного отрока, чем зрелого мужа.

Гораздо глубже и основательнее другое объяснение этого, предложенное Златоустом: «Не без цели и не напрасно упомянуло Писание о сыне (Хама), но по некоторой сокровенной причине. Ной хотел и наказать Хама за его преступление и нанесенное ему оскорбление, и вместе с тем не нарушить благословения, данного уже Богом: «благословил, – сказано, – Бог Ноя и сынов его», когда они вышли из ковчега (Быт. 9:1); далее Златоуст подробно разъясняет, что Ной, наложив проклятие на Ханаана, больше всех воплотившего в себе типические черты своего отца и потому особенно близкого и дорогого ему, нанес именно этим наиболее чувствительное наказание и самому Хаму. Наконец, не лишено значения и вышеуказанное нами соображение об исключительно важной роли племен в будущей истории Израиля, в духе пророческого прозрения которой Ной и изрекает проклятие на потомство одного только Ханаана, не касаясь других детей Хама.

раб рабов будет он у братьев своих.

Это обычная в еврейском языке форма усиления мысли (превосходная степень), которая описательно всего лучше может быть переведена так: в полном подчинении и во всесовершенном рабстве будет потомство Ханаана у потомков Сима и Иафета. И история, действительно, дала полное оправдание этого пророчества. Так, потомки Ханаана были умерщвлены и обращены в рабство евреями при Иисусе Навине, во время завоевания им земли обетованной (Нав. 9:23). Не раз и еще, в особенности при Давиде и Соломоне, хананеи испытали на себе тяжелую руку потомков Сима и послужили им (3Цар. 9:20–21). А другие отрасли хамитов – финикияне и в особенности ефиопляне были покорены племенами Иафета – персами, греками и римлянами.

Благословляет Сима

Быт.9:26. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов;

Пророчество, данное Симу, составляет полную противоположность предыдущему: то начиналось с проклятия, это начинается с благословения; то предрекало рабство, это возвещает господство. Самая формула – «благословен Господь Бог», когда она прилагается к Богу, означает вознесение хвалы и благодарности Богу (Еф. 1:3); но всего замечательнее в ней то, что здесь Бог откровения – Всевышний – впервые называется собственно Богом Сима. Это означает, что потомство Сима будет стоять в особых, исключительно близких отношениях к Творцу, в качестве родоначальников богоизбранного еврейского народа, и что из него произойдут патриархи и пророки – служители Бога на земле и, наконец, из него потом произойдет и сам Христос Спаситель.

Ханаан же будет рабом ему;

Разумеются ближайшим образом те подчиненно вассальные отношения, в которых находились хананеи у евреев в эпоху Иисуса Навина и во времена еврейских царей.

Молитва Ноя за Иафета

Быт.9:27. да распространит Бог Иафета,

В еврейском тексте здесь дана своеобразная игра слов (japhet éjephet), или параллелизм понятий, так как имя «Иафет» и обозначает «широкое распространение». Потомству Иафета, таким образом, предрекалось самое широкое расселение по лицу земли; и действительно, в лице народов Кавказа оно заселило большую часть Азии, почти всю Европу и Америку, не говоря уже о том, что оно же составляет привилегированную часть населения и в остальных странах Нового и Старого света.

Количественному распространению иафетитов отвечает и его интеллектуальное превосходство: метафизика Индии, философия Греции, стратегия Рима и вся современная мировая цивилизация обязана своим существованием и процветанием, главным образом, гению иафетитов.

и да вселится он в шатрах Симовых;

Речь не о Боге, как то ошибочно полагали некоторые (Филон, Феодорит, Онкелос и др.), но об Иафете, которому со временем предрекается и господствующее положение даже над потомством Сима. И, действительно, это пророчество оправдалось в двояком смысле: и в смысле политическом, когда римляне, потомки Иафета, покорили иудеев и разрушили самый Иерусалим, и в религиозном, когда вместе с Израилем в Церковь Христову вступали язычники (Еф 2.11–15). «Посредством этих благословений, изреченных Симу и Иафету, он (Ной), кажется мне, предвозвестил призвание двух народов, именно: через Сима – иудеев, так как от него произошел патриарх Авраам и народ иудейский, а через Иафета – призвание язычников» (Иоанн Златоуст, Бес. 30).

Ханаан же да будет рабом ему.

Оправдание этого пророчества можно, главным образом, видеть в росте невольничества черных рас у белой и во всестороннем преобладании последней над первыми.

Заключая детальный комментарий пророчества Ноя, мы должны сказать, что это – одно из самых знаменательных сказаний, обнимающее в общем схематическом очерке главные течения всей последующей истории человечества, олицетворенное в судьбе трех сынов Ноя, как родоначальников всего последующего человечества: здесь и возлюбленный первенец Ноя – Сим, которому предрекается особое божественное благоволение, здесь и неблагодарный Хам, которому возвещается отвержение, рабство, здесь и младший сын – Иафет, на судьбе которого имело исполниться евангельское пророчество, что «последние да будут первыми», первыми как в культурно-историческом, так и в христианско-религиозном смысле.

Быт.9:28. И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет.

По вычислениям некоторых библеистов триста пятидесятый год послепотопной эпохи падает на пятьдесят восьмой год жизни Авраама; следовательно, Ной был свидетелем постройки вавилонской башни и последующего за ней рассеяния народов.

Смерть Ноя

Быт.9:29. Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер.

Обе эти хронологические даты напоминают нам хорошо известные подобные же примеры из генеалогии сифитов (Быт. 5:31 и др.), Ной был последним из патриархов, доживших до такой глубокой старости и это – не без особенного божественного промышления: деятель последних шести веков допотопного мира, Ной был и свидетелем первых трех с половиною веков истории нового, послепотопного человечества и своей личностью как бы скреплял оба этих мира и служил носителем и хранителем всех универсальных традиций человечества. Шестьсот лет допотопной жизни Ноя позволяли ему видеть еще Мафусала и слышать из его уст рассказы о первобытных временах, полученных Мафусалом непосредственно от самого Адама, а триста пятьдесят лет послепотопного периода открывали возможность личной беседы и передачи всех священных традиций Аврааму, откуда через две-три посредствующих ступени (Иаков, Левий, Кааф), все это и чисто естественным путем могло дойти до бытописателя Моисея, который помимо этого, был и озарен также особым сверхъестественным божественным Откровением. «Так близко передавалось изустное предание, начертанное на страницах Библии, и в то время, когда Моисей начертывал его, весь народ еврейский мог поверить в истину этих сказаний с преданиями старцев» (Властов).

Потомство Ноя

Быт.10:1. Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети.

Это хорошо известный нам общий заголовок нового раздела, или с еврейского текста – нового toldoth. Судя по его заголовку, данный раздел заключает в себе родословие трех сыновей Ноя – Сима, Хама и Иафета, т. е. перечень главных родов послепотопного человечества. Исследуемый раздел библейской первоистории, вместе с последующей XI главой, составляет один из важнейших памятников не только специально-библейской, но и всемирной истории человечества. Он известен под именем «таблицы народов», или «этнографической таблицы», так как имеет своей целью выяснить происхождение и расселение первобытного человечества по разным странам древнего мира.

Однако, чтобы правильно судить об этой библейской этнографии и не предъявлять к ней каких-либо несоответственных требований, необходимо иметь в виду следующее. Генеалогические таблицы у древних народов на Востоке были самым важным и широко распространенным явлением, главнейшей и почти единственной историей прошлого, тщательно сохранявшаяся и передававшаяся из рода в род. Но по самому характеру подобных памятников они никогда не отличались особенной полнотой и подробностью, а сохраняли в самой сжатой форме лишь самое замечательное и важное. Отсюда и данная генеалогическая таблица Библии, несомненно, памятник глубокой древности, идущий от эпохи Авраама и начавшийся, вероятно, еще с семейства самого Ноя; во-вторых, из вышесказанного следует также и то, что в той генеалогии нет и не должно искать полного перечня всех родов и этнографических групп, а следует видеть исчисление только того, что с точки зрения семитов заслуживало упоминания и сохранения в традиции.

Поэтому-то совершенно неосновательно искать в библейской таблице упоминания о всех народах, в особенности упрекать ее за пропуск таких народов, которых не существовало не только в эпоху Авраама, но даже и в период Моисея, окончательного редактора этой таблицы (напр., жители Америки).

Далее, древневосточные генеалогии довольно своеобразны: иногда они ведут перечень отдельных индивидуальных личностей, как, напр., мы видели это в допотопной генеалогии каинитов и сифитов; иногда делают коллективное обозначение целых расовых групп; иногда, наконец, ту или другую народность называют именем страны, в которой она поселилась. В подлежащей нашему исследованию библейской таблице имеют свое приложение все три этих генеалогических приема; задача критики состоит именно в том, чтобы правильно установить тот смысл, в каком употреблено то или другое собственное имя (генеалогическое звено, термин), а не считать собственное заблуждение и смешение понятий ошибкой библейского писателя.

Имея все это в виду и делая сопоставление библейских известий с данными ассирийской и египетской древности, ученые наших дней все больше и больше начинают убеждаться в подлинности, достоверности и важности этой библейской таблицы народов. Так, напр., известный французский ориенталист Ленорман называет ее документом «наиболее древней, наиболее драгоценной и полной истории расселения народов в древнем мире» и говорит, что «подлинность ее удивительно подтверждает сравнительное языкознание и физиологическое исследование различных наций».

Таблица народов преследует три цели: во-первых, она утверждает истину единства человеческого рода, показывая, что все человечество произошло только от этих трех ветвей, которые в свою очередь вышли из одного, общего корня; во-вторых, она устанавливает факт родства богоизбранного еврейского народа с другими племенами той же семитической расы, и, наконец, в более отдаленном смысле – она показывает нам судьбы божественного промышления в мировой истории народов.

В заключение всего должно сказать, что для правильного суждения о библейской этнографической таблице необходимо постоянно иметь в виду исходный пункт и точку отправления ее как относительно времени, так и относительно места; из 2 ст. 11 гл. (Быт 11:2) открывается, что исходным пунктом в этом отношении служила для бытописателя долина Сеннаар, в момент рассеяния народов после вавилонского столпотворения; и если Моисей впоследствии распространил и дополнил эту древнейшую традицию современными ему данными, то и он, верный духу древней традиции, преимущественное внимание уделял жителям соседних с Палестинской страной и родственных с евреями племен.

Книга пророка Исаии

Ис. 26:21-21, 27:1-9

| Цр҃ко́внослав | Синодальный |

| Се́ бо, гдⷭ҇ь ѿ ст҃а́гѡ (мѣ́ста) наво́дитъ гнѣ́въ на живꙋ́щыѧ на землѝ: и҆ ѿкры́етъ землѧ̀ кро́вь свою̀ и҆ не покры́етъ и҆збїе́ныхъ. | ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. |

| Въ то́й де́нь наведе́тъ гдⷭ҇ь ме́чь ст҃ы́й и҆ вели́кїй и҆ крѣ́пкїй на дра́конта ѕмі́а бѣжа́ща, на дра́конта ѕмі́а лꙋка́ваго, и҆ ᲂу҆бїе́тъ дра́конта сꙋ́щаго въ мо́ри. | В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. |

| Въ то́й де́нь вїногра́дъ до́брый, жела́нїе пѣ́ти над̾ ни́мъ: | В тот день воспойте о нем – о возлюбленном винограднике: |

| а҆́зъ гра́дъ крѣ́пкїй, гра́дъ вою́емый, всꙋ́е напою̀ є҆го̀: плѣне́нъ бо бꙋ́детъ но́щїю, въ де́нь же паде́тсѧ стѣна̀ є҆гѡ̀: нѣ́сть тогѡ̀, и҆́же не во́зметъ є҆гѡ̀. | Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его; ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. |

| Кто́ мѧ приста́витъ стрещѝ сте́блїе на ни́вѣ; ра́ди вражды̀ сеѧ̀ ѿри́нꙋхъ и҆̀. Оу҆̀бо сегѡ̀ ра́ди сотворѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ всѧ̑, є҆ли̑ка совѣща̀. | Гнева нет во Мне. Но если бы кто противопоставил Мне в нем волчцы и терны, Я войною пойду против него, выжгу его совсем. |

| И҆ сгорѣ́хъ, возопїю́тъ живꙋ́щїи въ не́мъ: сотвори́мъ ми́ръ є҆мꙋ̀, сотвори́мъ ми́ръ, | Разве прибегнет к защите Моей и заключит мир со Мною? тогда пусть заключит мир со Мною. |

| приходѧ̑щаѧ ча̑да і҆а̑кѡвлѧ: прозѧ́бнетъ и҆ процвѣте́тъ і҆и҃ль, и҆ напо́лнитсѧ вселе́ннаѧ плода̀ є҆гѡ̀. | В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль; и наполнится плодами вселенная. |

| Є҆да̀ ꙗ҆́коже то́й поразѝ, и҆ са́мъ си́це ᲂу҆ѧзви́тсѧ; и҆ ꙗ҆́коже са́мъ ᲂу҆бѝ, та́кожде ᲂу҆бїе́нъ бꙋ́детъ; | Так ли Он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его? |

| Сварѧ́сѧ и҆ ᲂу҆корѧ́ѧ ѿпꙋ́ститъ ѧ҆̀: не ты́ ли бы́лъ є҆сѝ помышлѧ́ѧ дꙋ́хомъ же́стокимъ, ᲂу҆би́ти ѧ҆̀ дꙋ́хомъ ꙗ҆́рости; | Мерою Ты наказывал его, когда отвергал его; выбросил его сильным дуновением Своим как бы в день восточного ветра. |

| Сегѡ̀ ра́ди ѿи́метсѧ беззако́нїе і҆а́кѡвле, и҆ сїѐ є҆́сть блгⷭ҇ве́нїе є҆гѡ̀, є҆гда̀ ѿимꙋ̀ грѣ́хъ є҆гѡ̀, є҆гда̀ положа́тъ всѐ ка́менїе тре́бищъ сокрꙋше́но а҆́ки пра́хъ дро́бный: и҆ не пребꙋ́дꙋтъ древеса̀ и҆́хъ, и҆ кꙋмі́ры и҆́хъ бꙋ́дꙋтъ посѣ́чени, а҆́ки дꙋбра́ва дале́че. | И чрез это загладится беззаконие Иакова; и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца. |

Книга Притчей Соломоновых

Притч. 12:23-28, 13:1-9

| Цр҃ко́внослав | Синодальный | |

| –[Кто находит удовольствие в трате времени за вином, тот в своем доме оставит бесславие.] | ||

| –[Смотрящий кротко помилован будет, а встречающийся в воротах стеснит других.] | ||

| Мꙋ́жъ разꙋми́вый престо́лъ чꙋ́вствїѧ: се́рдце же безꙋ́мныхъ срѧ́щетъ клѧ̑твы. | Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. | |

| Рꙋка̀ и҆збра́нныхъ ѡ҆держи́тъ ᲂу҆до́бь: льсти́вїи же бꙋ́дꙋтъ во плѣне́нїи. | Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. | |

| Стра́шное сло́во се́рдце мꙋ́жа првⷣна смꙋща́етъ, вѣ́сть же бл҃га́ѧ весели́тъ є҆го̀. | Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. | |

| Разꙋми́въ првⷣникъ себѣ̀ дрꙋ́гъ бꙋ́детъ: мы̑сли же нечести́выхъ некрѡ́тки: согрѣша́ющихъ пости́гнꙋтъ ѕла̑ѧ, пꙋ́ть же нечести́выхъ прельсти́тъ ѧ҆̀. | Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. | |

| Не ᲂу҆лꙋчи́тъ льсти́вый лови́твы: стѧжа́нїе же честно́е мꙋ́жъ чи́стый. | Ленивый не жарит своей дичи; а имущество человека прилежного многоценно. | |

| Въ пꙋте́хъ пра́вды живо́тъ, пꙋтїе́ же ѕлопо́мнѧщихъ въ сме́рть. | На пути правды – жизнь, и на стезе ее нет смерти. | |

| Сы́нъ бл҃горазꙋ́мный послꙋшли́въ ѻ҆тцꙋ̀, сы́нъ же непокорли́вый въ поги́бель. | Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. | |

| Ѿ плодѡ́въ пра́вды снѣ́сть бл҃гі́й: дꙋ́шы же беззако́нныхъ погиба́ютъ безвре́меннѡ. | От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников – зло. | |

| И҆́же храни́тъ своѧ̑ ᲂу҆ста̀, соблюда́етъ свою̀ дꙋ́шꙋ: проде́рзивый же ᲂу҆стна́ма ᲂу҆страши́тъ себѐ. | Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. | |

| Въ по́хотехъ є҆́сть всѧ́къ пра́здный: рꙋ́ки же мꙋ́жественныхъ въ прилѣжа́нїи. | Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится. | |

| Словесѐ непра́ведна ненави́дитъ првⷣникъ: нечести́вый же стыди́тсѧ и҆ не воз̾имѣ́тъ дерзнове́нїѧ. | Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. | |

| Пра́вда храни́тъ неѕлѡ́бивыѧ: нечести̑выѧ же ѕлы̑ твори́тъ грѣ́хъ. | Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. | |

| Сꙋ́ть богатѧ́ще себѐ, ничесѡ́же и҆мꙋ́ще: и҆ сꙋ́ть смирѧ́ющесѧ во мно́зѣ бога́тствѣ. | Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. | |

| И҆збавле́нїе мꙋ́жа дꙋшѝ своѐ є҆мꙋ̀ бога́тство: ни́щїй же не терпи́тъ преще́нїѧ. | Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. | |

| Свѣ́тъ првⷣнымъ всегда̀, свѣ́тъ же нечести́выхъ ᲂу҆гаса́етъ: дꙋ́ши льсти̑выѧ заблꙋжда́ютъ во грѣсѣ́хъ, првⷣнїи же ще́дрѧтъ и҆ ми́лꙋютъ. | Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает.– | |

| [Души коварные блуждают в грехах, а праведники сострадают и милуют.] | ||

Толкование на Притч. 12:23-28, 13:1-9 профессора A.П. Лопухина

Притч.12:23. Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость.

Притч.12:24. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью.

Притч.12:25. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его.

Притч.12:26. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение.

Притч.12:27. Ленивый не жарит своей дичи; а имущество человека прилежного многоценно.

Притч.12:28. На пути правды – жизнь, и на стезе ее нет смерти.

Похваляются сдержанность в слове, присущая мудрому (ст. 23а), умение его – утешить словом печального (25а) и вообще преподаваемое им руководство ближнему (ст. 26), прилежание и трудолюбие (24а, 27б); напротив осуждаются противоположные пороки нечестивого. Общее заключение главы: путь правды ведет к истинной жизни и бессмертию (ст. 28).

Притч.13:1. Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения.

Притч.13:2. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников – зло.

Притч.13:3. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда.

Мысль о долге внимания юноши к урокам мудрости – излюбленная мысль Премудрого (ср. Притч 15.12). Столь же обычны в книге Притчей мысли о ценности дара слова и об ответственности за злоупотребление этим даром (ст. 2–3, сн. Притч 12.14, 18.21).

Притч.13:4. Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится.

Притч.13:5. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя.

Притч.13:6. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника.

Притч.13:7. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много.

Притч.13:8. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит.

Притч.13:9. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает.–

Притч.13:9a. – [Души коварные блуждают в грехах, а праведники сострадают и милуют.]

Блага жизни бывают двоякие: духовные, религиозно-нравственные и материальные, часто связанные одни с другими; соответственно с этим в данном отделе совместно и попеременно говорится то о наблюдениях над внешнею жизнью людей (ст. 7–8) и о житейских требованиях материального благополучия, как то: об отвращении от лености и о прилежании (ст. 4), о силе и опасностях богатства (ст. 8), – то излагаются собственно истины нравоучения, как: о благотворности и славе праведности (5–6, 9, ). В ст. 9 по тексту LXX имеется (не во всех кодексах) добавление: ψυχαὶ δόλιαι πλανῶνται ἐν ἁμαρτιάις, δίκαιοι δἐ οικτίρούσι καὶ ἐλεοῦσι, слав: «души льстивыя заблуждают во гресех, праведнии же щедрят и милуют» (в русск. синод. перев. эти слова заключены в скобки). Слова эти, не имея непосредственной связи с предыдущими словами ст. 9, од

Просмотры (104)