Недоверчивость святого Фомы, Лондонская Национальная галерея, Джованни Баттиста да Faenza

Евангелие по Иоанну

Ин. 20:19-31

| Цр҃ко́внослав |

Синодальный |

| [Заⷱ҇ 65] Сꙋ́щꙋ же по́здѣ въ де́нь то́й во є҆ди́нꙋ ѿ сꙋббѡ́тъ, и҆ две́ремъ затворє́ннымъ, и҆дѣ́же бѧ́хꙋ ᲂу҆чн҃цы̀ (є҆гѡ̀) со́брани, стра́ха ра́ди і҆ꙋде́йска, прїи́де і҆и҃съ и҆ ста̀ посредѣ̀ и҆ гл҃а и҆̀мъ: ми́ръ ва́мъ. |

[Зач. 65.] В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! |

| И҆ сїѐ ре́къ, показа̀ и҆̀мъ рꙋ́цѣ (и҆ но́зѣ) и҆ ре́бра своѧ̑. Возра́довашасѧ ᲂу҆̀бо ᲂу҆чн҃цы̀, ви́дѣвше гдⷭ҇а. |

Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. |

| Рече́ же и҆̀мъ і҆и҃съ па́ки: ми́ръ ва́мъ: ꙗ҆́коже посла́ мѧ ѻ҆ц҃ъ, и҆ а҆́зъ посыла́ю вы̀. |

Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. |

| И҆ сїѐ ре́къ, дꙋ́нꙋ и҆ гл҃а и҆̀мъ: прїими́те дх҃ъ ст҃ъ: |

Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. |

| и҆̀мже ѿпꙋститѐ грѣхѝ, ѿпꙋ́стѧтсѧ и҆̀мъ: и҆ и҆̀мже держитѐ, держа́тсѧ. |

Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. |

| Ѳѡма́ же, є҆ди́нъ ѿ ѻ҆боюна́десѧте, глаго́лемый близне́цъ, не бѣ̀ (тꙋ̀) съ ни́ми, є҆гда̀ прїи́де і҆и҃съ. |

Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. |

| Глаго́лахꙋ же є҆мꙋ̀ дрꙋзі́и ᲂу҆чн҃цы̀: ви́дѣхомъ гдⷭ҇а. Ѻ҆́нъ же речѐ и҆̀мъ: а҆́ще не ви́жꙋ на рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ ꙗ҆́звы гвозди̑нныѧ, и҆ вложꙋ̀ пе́рста моегѡ̀ въ ꙗ҆́звы гвозди̑нныѧ, и҆ вложꙋ̀ рꙋ́кꙋ мою̀ въ ре́бра є҆гѡ̀, не и҆мꙋ̀ вѣ́ры. |

Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. |

| И҆ по дне́хъ ѻ҆сми́хъ па́ки бѧ́хꙋ внꙋ́трь ᲂу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀, и҆ ѳѡма̀ съ ни́ми. Прїи́де і҆и҃съ две́ремъ затворє́ннымъ, и҆ ста̀ посредѣ̀ (и҆́хъ) и҆ речѐ: ми́ръ ва́мъ. |

После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! |

| Пото́мъ гл҃а ѳѡмѣ̀: принесѝ пе́рстъ тво́й сѣ́мѡ и҆ ви́ждь рꙋ́цѣ моѝ: и҆ принесѝ рꙋ́кꙋ твою̀ и҆ вложѝ въ ре́бра моѧ̑: и҆ не бꙋ́ди невѣ́ренъ, но вѣ́ренъ. |

Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. |

| И҆ ѿвѣща̀ ѳѡма̀ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: гдⷭ҇ь мо́й и҆ бг҃ъ мо́й. |

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! |

| Гл҃а є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: ꙗ҆́кѡ ви́дѣвъ мѧ̀, вѣ́ровалъ є҆сѝ: бл҃же́ни не ви́дѣвшїи и҆ вѣ́ровавше. |

Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие. |

| Мнѡ́га же и҆ и҆́на зна́мєнїѧ сотворѝ і҆и҃съ пред̾ ᲂу҆чн҃ки̑ свои́ми, ꙗ҆̀же не сꙋ́ть пи̑сана въ кни́гахъ си́хъ: |

Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. |

| сїѧ̑ же пи̑сана бы́ша, да вѣ́рꙋете, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть хрⷭ҇то́съ сн҃ъ бж҃їй, и҆ да вѣ́рꙋюще живо́тъ и҆́мате во и҆́мѧ є҆гѡ̀. |

Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. |

Толкование на Ин. 20:19-31 Феофилакта Болгарского, архиепископа Охридского

Ин.20:19. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!

Когда Мария возвестила об этом ученикам, естественно было, что они или не поверили ей, или, поверивши, пожалели, что не удостоились видеть Его сами. Посему Он в тот же день является к ним, так как они, с одной стороны, услышав от жены, что Он воскрес, жаждали видеть Его сами, а с другой, боялись иудеев и от того еще более желали увидеть это единственное для них утешение.

Является «вечером» для того, чтобы имели время собраться все вместе. Является «когда двери были заперты» для того, чтобы показать, что Он и воскрес также тогда, как на гробе лежал камень.

Иной подивится, как они не сочли Его за призрак? Но прежде всего жена, предварившая их, произвела в них сильную веру. Потом, Он явился им в кротком виде и самым голосом успокоил волновавшиеся мысли их, сказав «мир вам», то есть не смущайтесь. Этим Он напоминает им то слово, которое сказал им пред страданием: «Мир Мой даю вам» (Ин. 14, 27).

Стоит узнать, для чего Он является ученикам не в Галилее, а в Иерусалиме. Ибо Матфей (Мф.26, 32) и Марк (Мк.14, 28) говорят, что Он обещал увидеться с ними в Галилее. Как же Он является в Иерусалиме? Некоторые отвечают: «Что ж такое? Он ведь не сказал, что Я увижусь с вами только в Галилее, а в Иерусалиме не увижусь. Значит, это богатство любви, а не повод к нареканию во лжи». Потом можно сказать то, что ведь Он обещает явиться в Галилее всем ученикам, а в Иерусалиме явился только принадлежащим к двенадцати. Итак, нет здесь никакого разногласия. Ибо в Галилее Он явился всем, а в Иерусалиме – двенадцати. И как явлений было много, то одни евангелисты описали одни явления, а другие – другие. Иногда и два евангелиста сообщают об одном и том же, но что у одного сказано сокращенно, то восполняет другой.

Ин.20:20. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.

Обрадовались ученики, увидя Господа. И об этом Он также предсказывал им пред страданием: «Увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше» (Ин. 16, 22).

Ин.20:21. Иисус же сказал им вторично: мир вам!

А так как они имели непримиримую брань с иудеями, то опять говорит им: «Мир». Как женам сказал: «Радуйтесь» (Мф. 28, 9), потому что пол их был в печали, так ученикам дает «мир» по причине брани, которую имели с ними и будут иметь все. Итак, прилично женам радоваться, потому что они осуждены рожать в печали, а мужчинам быть мирными по причине брани за дело проповеди.

как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.

Показывает вместе и благие следствия Креста; это – мир. А как Крестом приобретен мир, то Я посылаю вас на проповедь. В утешение же им и ободрение говорит: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Вы примите на себя Мое дело; посему бодрствуйте, ибо Я буду с вами. Примечай самовластие. Не сказал «Я умолю Отца Моего, и Он пошлет вас», но – «Я посылаю вас».

Ин.20:22. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго.

Дует и дает им Святаго Духа. Теперь Он уделяет им не совершенный дар Святаго Духа, ибо таковой Он даст им в Пятидесятницу, но делает их способными к принятию Духа. Ибо слова «примите Духа Святаго» – то же, что будьте готовы принять Духа.

Ин.20:23. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.

Можно сказать и то, что Он дал им некоторую власть и духовную благодать, только не воскрешать мертвых и творить силы, но – прощать грехи. Посему и прибавил: «Кому простите грехи, тому простятся», показывая, что Он дал им этот именно вид духовных дарований – прощение грехов. По вознесении же Его, Сам Дух нисшел и преизобильно подал им силы творить чудеса и всякое иное дарование.

Примечай, пожалуй, достоинство священников, оно – Божественно. Ибо отпущать грехи – дело Божие. Таким образом, их должно почитать, как Бога. Хотя бы они были недостойны, что от этого? Они служители Божественных дарований, и благодать действует чрез них, как проглаголала некогда через ослицу Валаама (Чис. 22, 28–30). Итак, недостоинство наше не препятствует благодати. И как чрез священников подается благодать, то должно их почитать.

Ин.20:24. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.

Фома не был с учениками. Вероятно, он еще не возвратился к ним из бывшего рассеяния.

Что значит замечание – называемый Близнец? Это значение имени – Фома. Ибо, как Кифа значит камень, так и Фома значит близнец. Евангелист упоминает о таком значении имени Фомы, кстати, чтобы показать нам, что он был какой-то недоверчивый и имел такой нрав от самого рождения, как показывает самое имя.

Ин.20:25. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.

Когда прочие ученики сказали о Господе, Фома не верил не потому, что считал их лжецами, но потому, что дело воскресения считал невозможным. Почему и обвиняется в неумеренном любопытстве. Ибо, как скоро верить – легкомысленно, так сильно упорствовать – дико и грубо.

Смотри, он не сказал «Я не верю глазам», но присовокупил – «если не вложу руки моей». Но откуда он знал, что была рана в боку? Слышал это от учеников.

Ин.20:26. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!

Для чего Господь является ему не тотчас, но спустя восемь дней? Для того чтобы он, внимая наставлению соучеников и слыша одно и то же, воспламенился большим желанием и сделался тверже верующим на будущее время.

Ин.20:27. Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.

Господь, желая показать, что Он был с ними и тогда, когда Фома высказывал перед соучениками слова своего неверия, не ожидает, пока услышит от него что-нибудь подобное, но Сам вперед исполняет то, чего желал Фома, и употребляет его собственные слова. И смотри, сначала Он говорит с упреком: «Подай руку твою», но потом вразумляет: «Не будь неверующим, но верующим».

Отсюда ясно, что сомнение происходило от неверия, и посему напрасно некоторые в защиту Фомы говорят, что он нескоро поверил по своей основательности. Ибо вот, Господь называет его неверным.

Каким образом тело нетленное оказалось имеющим раны и было осязаемо рукою человеческою? Все это было делом снисхождения. Ибо тело, вошедшее чрез запертые двери, и потому тонкое и легкое, было свободно от всякой грубости. А чтобы уверить в воскресении, Господь показывает его таким, и для того воскрес, имея знаки креста и раны. Также, что Он и ел, ел не по нужде для тела, но для удостоверения в воскресении. Посему, как прежде распятия, ходя по волнам (Мк. 6, 48), Он имел тело не иной природы, так и ныне показывает оное осязаемым и имеющим раны. Однако же, хотя оно осязаемо и видимо, но нетленно. Ибо это показывается для удостоверения, а не по необходимости и закону тела. Ибо все вкушаемое входит во чрево и изменяется (Мф. 15, 17), чего у Христа, после воскресения, не было; но вкушаемое, принимаемое только для удостоверения в воскресении, было потребляемо некоторой невидимой и Божественной силой.

Заметь и то, как для одного человека – Фомы – Господь не отказался снизойти и показать ребро, чтобы спасти одну душу неверующую, так и мы не должны презирать ни одного, ни самого малого.

Ин.20:28. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!

Смотри, как тот, кто сначала не верил, от прикосновения к ребру сделался отличным богословом. Ибо он проповедал два естества и одно лицо во едином Христе. Сказав «Господь», исповедал человеческое естество; ибо «Господь» употребляется и об людях, например: «Господин! если ты вынес Его» (Ин. 20, 15). А сказав «Бог мой», исповедал божеское существо и таким образом исповедал Одного и Того же Господом и Богом.

Ин.20:29. Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.

Господь, показывая нам, что вера состоит в том, чтобы принимать невидимое, говорит: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Здесь Он намекает на учеников, которые не касались ни раны от гвоздей, ни ребра, однако, уверовали, и не на одних только их, но и на тех, которые уверуют впоследствии. Сказал это не с тем, чтобы лишить Фому блаженства, но чтобы утешить невидевших. Ибо многие говорят: «Блаженны очи, видевшие Господа». Он утешает таковых, говоря, что более блаженства в том, чтобы не видеть и веровать.

Ин.20:30. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей.

О каких знамениях говорит здесь евангелист? Ужели о тех, которые Господь совершал до Своих страданий? Нет, но о тех, которые Он творил после Своего воскресения. Ибо евангелист прибавляет: «Сотворил пред учениками Своими». Чудеса же до страданий Господь творил не перед учениками, а перед всеми. Посему евангелист говорит теперь о тех чудесах, которые совершены Господом по воскресении. Ибо, обращаясь с одними только учениками в течение сорока дней, Он представлял доказательства воскресения. Как до страдания Он творил чудеса в подтверждение, что Он Сын Божий, так по воскресении Он совершал чудеса пред учениками в подтверждение, что Он Сын Человеческий, то есть носит тело, хотя и нетленное и боговиднейшее, и уже не подлежащее законам плотским.

Ин.20:31. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий,

«Итак, из многих чудес, совершенных по воскресении, записаны одни только эти, и то не из хвастовства, или для приложения славы Единородному, но, – говорит, – для того, дабы вы уверовали». И какая польза, и к кому относится? Не ко Христу. Ибо какая польза Ему от нашей веры? Но нам самим служит.

и, веруя, имели жизнь во имя Его.

Ибо, веруя, что Он воскрес и жив, мы приготовляем сами себе жизнь, ибо Он воскрес и жив для нас. А кто думает, что Он мертв, а не воскрес и не жив, тот сам себе присуждает и утверждает смерть и погибель.

Апостола Павла 1-е послание к коринфянам

1 Кор. 3:9-17

| Цр҃ко́внослав |

Синодальный |

| [Заⷱ҇ 128] Бг҃ꙋ бо є҆смы̀ споспѣ̑шницы: бж҃їе тѧжа́нїе, бж҃їе зда́нїе є҆стѐ. |

[Зач. 128.] Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. |

| По блгⷣти бж҃їей да́ннѣй мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ премꙋ́дръ а҆рхїте́ктѡнъ ѡ҆снова́нїе положи́хъ, и҆́нъ же назида́етъ: кі́йждо же да блюде́тъ, ка́кѡ назида́етъ. |

Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, ка́к строит. |

| Ѡ҆снова́нїѧ бо и҆на́гѡ никто́же мо́жетъ положи́ти па́че лежа́щагѡ, є҆́же є҆́сть і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ. |

Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. |

| А҆́ще ли кто̀ назида́етъ на ѡ҆снова́нїи се́мъ зла́то, сребро̀, ка́менїе честно́е, дрова̀, сѣ́но, тро́стїе, |

Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, – |

| когѡ́ждо дѣ́ло ꙗ҆вле́но бꙋ́детъ: де́нь бо ꙗ҆ви́тъ, занѐ ѻ҆гне́мъ ѿкрыва́етсѧ: и҆ когѡ́ждо дѣ́ло, ꙗ҆ково́же є҆́сть, ѻ҆́гнь и҆скꙋ́ситъ. |

каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. |

| (И҆) є҆гѡ́же а҆́ще дѣ́ло пребꙋ́детъ, є҆́же назда̀, мздꙋ̀ прїи́метъ: |

У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. |

| (а҆) є҆гѡ́же дѣ́ло сгори́тъ, ѡ҆тщети́тсѧ: са́мъ же спасе́тсѧ, та́кожде ꙗ҆́коже ѻ҆гне́мъ. |

А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но та́к, как бы из огня. |

| Не вѣ́сте ли, ꙗ҆́кѡ хра́мъ бж҃їй є҆стѐ, и҆ дх҃ъ бж҃їй живе́тъ въ ва́съ; |

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? |

| А҆́ще кто̀ бж҃їй хра́мъ растли́тъ, растли́тъ сего̀ бг҃ъ: хра́мъ бо бж҃їй ст҃ъ є҆́сть, и҆́же є҆стѐ вы̀. |

Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы. |

1Кор.3:9. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение.

Три раза упоминает здесь Ап. имя Божие. Этим он хочет показать, что Бог один только может быть судией работников. – «Соработники у Бога» – правильнее: соработники Бога, т. е. трудимся с Богом в одном деле (ср. ст. 6-й). – «Нива» представляется у апостола еще возделываемою, а «строение» – еще продолжающимся.

1Кор.3:10. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, кáк строит.

Апостол сравнил Церковь со строением. Теперь он сравнивает себя со строителем и утверждает, что свое дело он сделал как следует. – «Как мудрый строитель». Мудрость свою Ап. показал тем, что проповедовал в Коринфе только то, что нужно было узнать коринфянам для того, чтобы уверовать во Христа. Он не хотел прежде времени раскрывать пред ними глубины христианского умозрения (ср. 1Кор.2:1–5). – «Другой… каждый». Ап. разумеет здесь различных учителей веры и простых христиан, не имевших особые дарования Св. Духа, которыми они служили делу христианского развития своих собратий (ср. Рим. 12и сл.).

1Кор.3:11. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.

Дело Апостола, собственно, было простое: он имел пред собой основание, уже положенное Самим Богом, – именно, дело, совершенное Христом. Ему нужно было только – это Божественное дело перенести в сердца слушателей, как основу для их христианского развития, и он это сделал. Продолжателям его дела предстоит более сложная задача.

1Кор.3:12. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, –

1Кор.3:13. каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.

Дома богатых людей на востоке строились из драгоценных материалов (золота, серебра, драгоценных камней). Дома бедняков – из дерева, земли с тростником и из соломы, которая шла на покрышку кровли. Бог, владыка Церкви, которая должна стать Его жилищем, представляется здесь под образом Господина, который заключил договор с известным числом строителей, которые должны каждый отстроить порученную ему часть здания. Понятно, что они должны употреблять на постройку самые лучшие и прочные материалы. Что же такое Ап. разумеет под «золотом, серебром» и проч.? Всего естественнее здесь видеть указание на религиозные и нравственные плоды, какие приносит проповедь того или другого проповедника в Церкви. Плоды эти могут быть хорошие и дурные. Первые являются результатом проповеди, идеи которой осуществляются их автором в своей собственной жизни, вторые – появляются там, где проповедник говорит блестящие речи, но сам не убежден глубоко в истинности того, что говорит. Последний может привлечь к себе множество слушателей, но все это движение будет внешним и поверхностным. Паства такого проповедника или пастыря будет иметь веру, но лишенную деятельной силы, любовь – без готовности на самопожертвование, надежду – без радости, которая освещает жизнь. К сожалению, как видно из XII-XIV-й гл. 1 Кор, продолжатели дела Павла и Аполлоса в Коринфской Церкви большею частью действовали в последнем направлении.

«Каждого дело обнаружится». Прежде чем принять постройку, Господин захочет испытать ее, и это испытание ее прочности совершится чрез употребление огня. – «День покажет». Это день 2-го пришествия Христова на землю для суда над миром (ср. 1Кор.1:8, 4:3). – «В огне открывается». Так как строение, подвергающееся испытанию, есть только «образ» Церкви, то и «огонь», очевидно, нужно понимать в переносном смысле, образно. Ап. хочет сказать этим, что суд Господень будет вполне справедлив по отношению ко всякому поступку человека и деятельность дурного пастыря подвергнется строгому осуждению. Не напрасно и Иоанн Богослов в Апокалипсисе говорит, что Сын Божий – Судия Церквей – имеет «очи, как пламень огненный» (Апок IÏ18). Перед огненным взором такого судии ничто не укроется в деятельности того или другого пастыря. – «Открывается». Это выражение нужно понимать как безличное т. е. чрез огонь вещи обнаруживаются такими, какие они в действительности.

1Кор.3:14. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.

1Кор.3:15. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но тáк, как бы из огня.

Здесь Ап. изображает двоякий результат этого испытания огнем. – «Награду». Это – не может быть спасение, потому что верный работник уже во время своей работы обладал этим благом. Лучше разуметь здесь особую награду – особенное, высокое положение в будущем царстве Христовом (ср. Лк. 19:17). – «Дело сгорит». Под этим делом, которому суждено сгореть, нужно разуметь христианство без смирения, самоотречения, без личного общения со Христом. Оно исключительно основано на временном возбуждении чувства речью пастыря и не обновляет ни ума, ни воли слушателей. – «Урон». Работа такого пастыря, который заботится только о внешнем успехе, будет признана бесполезною, и сам он будет обойден наградою, которой удостоятся пастыри противоположного направления. – «Впрочем сам спасется». По толкованию И. Златоуста и других древних церковных толкователей, вместо «спасется» нужно читать: «сохранится» или «удержится» (именно – в аду, чтобы испытывать постоянно мучения). Но местоимение «сам» дает ясный намек на то, что в этом предложении содержится мысль, противоположная высказанной в предыдущем предложении. Если там речь шла об «уроне», или о наказании, то здесь, очевидно, говорится уже о противоположном. Затем глагол «спасать» (σώζειν) употребляется всегда в смысле: благоприятствовать, помогать. Наконец, выражение «огнем» (διά πυρός) не одно и то же с выражением: «в огне» (εν πυρί). Поэтому всего лучше это выражение: «впрочем сам…» понимать так. Пастырь или проповедник, строящий здание Церкви на едином для всех Церквей основании – Христе, но употребляющий для этой постройки негодные материалы, не будет на последнем суде осужден Христом, но за то ему предстоит самому видеть, как негодны те средства, какими «он» пользовался для построения Церкви. Он увидит, что его духовные чада не в состоянии выдержать последнего испытания на Суде Христовом, и его совесть скажет ему, что это именно он виновник их погибели. Огонь, так сказать, пройдет тогда по костям его… Какими глазами он взглянет на нелицеприятного Судью?

По католическим толкованиям, здесь есть указание на так называемый чистилищный огонь, в котором души умерших очищаются от грехов, не очищенных во время земной жизни. Но такому толкованию противоречат следующие обстоятельства: 1) огонь, как и строение, суть только образы; 2) здесь речь идет только о проповедниках или пастырях, а не о всех христианах; 3) испытание огнем не есть еще очищение; 4) этот огонь зажжется только при 2-м пришествии Христа, а чистилищный огонь, по верованию католиков, горит и теперь; 5) спасение работника совершается не чрез огонь, а, как правильно переведено по-русски, «из» огня.

1Кор.3:16. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?

1Кор.3:17. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы.

Еще более навлекает на себя ответственность тот, кто портит уже выстроенное здание, которое есть не иное что, как храм или жилище Самого Бога. – «И дух Божий живет в вас». Эти слова Ап. прибавил для того, чтобы объяснить, каким образом верующие – каждый в отдельности и все вместе, как Церковь – стали жилищем Бога. Это сделалось, согласно обетованию Христа Спасителя, потому, что в них вселился Дух Божий (ср. Ин. 14:23, 26). – «Бог покарает» – точнее: разорить (φθερεῖ), как человек «разоряет» (φθείρει) храм Божий. – «Свят», т. е. посвящен и принадлежит Богу. – Кого так строго осуждает здесь апостол? В Коринфе большинство христиан были, по выражению апостола, люди «плотские», младенцы во Христе (1Кор.3:1–4). К таким людям Ап. не мог обращаться с таким строгим приговором. Но было там некоторое число людей, которых Ап. называет «душевными» (1Кор.2:14). Это были, так называемые, Христовы, увлекавшиеся мудростью века сего и привносившие ее в жизнь христианской общины. Этою мудростью они отравляли религиозно-нравственную жизнь коринфских христиан и портили так хорошо начатое Павлом и укрепленное Аполлосом дело устроения Церкви в Коринфе. – Почему Ап. не обращается прямо к виновникам разлада, а ко всей христианской Церкви? Потому, вероятно, что среди Церкви коринфской замечалось уже священное негодование против партии Христовых (ср. Флп. 3:2 «берегитесь псов, берегитесь злых делателей». Здесь Ап. не считает нужным употреблять подобных сильных фраз, потому что лжеучители имели менее успеха, чем в Филиппах).

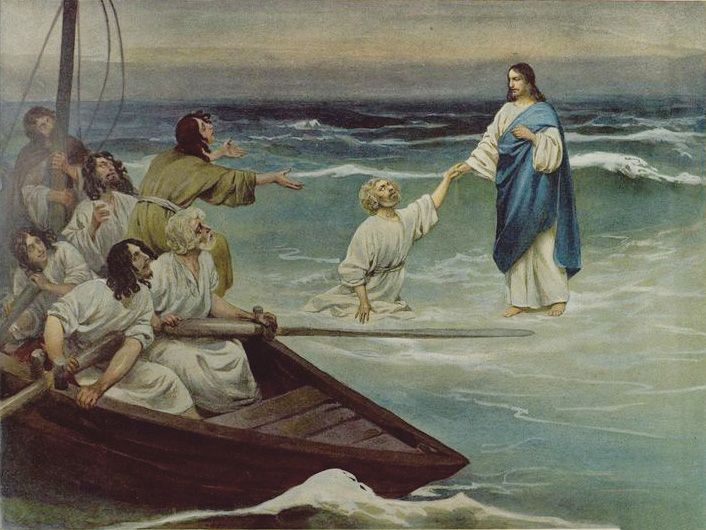

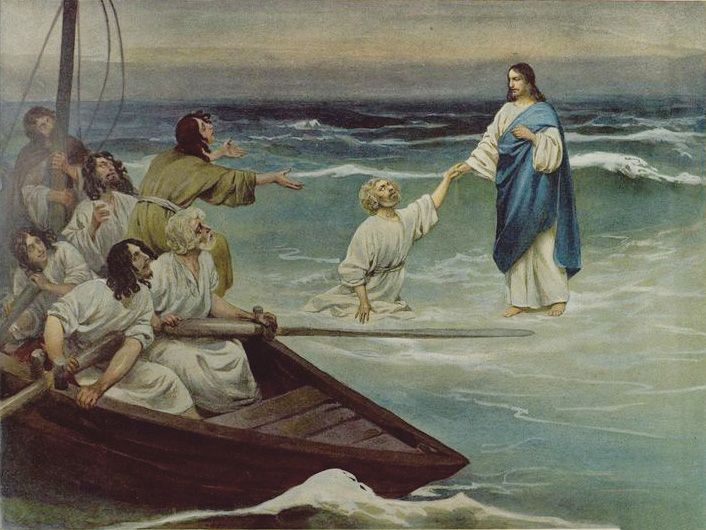

Хождение Иисуса Христа по водам. К. Лебедев.

Евангелие по Матфею

Мф. 14:22-34

| Цр҃ко́внослав |

Синодальный |

| [Заⷱ҇ 59] И҆ а҆́бїе понꙋ́ди і҆и҃съ ᲂу҆чн҃кѝ своѧ̑ влѣ́зти въ кора́бль и҆ вари́ти є҆го̀ на ѻ҆́номъ полꙋ̀ {пред̾итѝ є҆мꙋ̀ на ѡ҆́нъ по́лъ}, до́ндеже ѿпꙋ́ститъ наро́ды. |

[Зач. 59.] И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. |

| И҆ ѿпꙋсти́въ наро́ды, взы́де на горꙋ̀ є҆ди́нъ помоли́тисѧ: по́здѣ же бы́вшꙋ, є҆ди́нъ бѣ̀ тꙋ̀. |

И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один. |

| Кора́бль же бѣ̀ посредѣ̀ мо́рѧ вла́ѧсѧ волна́ми: бѣ́ бо проти́венъ вѣ́тръ. |

А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. |

| Въ четве́ртꙋю же стра́жꙋ но́щи и҆́де къ ни̑мъ і҆и҃съ, ходѧ̀ по мо́рю. |

В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. |

| И҆ ви́дѣвше є҆го̀ ᲂу҆чн҃цы̀ по мо́рю ходѧ́ща, смꙋти́шасѧ, глаго́люще, ꙗ҆́кѡ призра́къ є҆́сть: и҆ ѿ стра́ха возопи́ша. |

И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. |

| А҆́бїе же речѐ и҆̀мъ і҆и҃съ, гл҃ѧ: дерза́йте: а҆́зъ є҆́смь, не бо́йтесѧ. |

Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. |

| Ѿвѣща́въ же пе́тръ речѐ: гдⷭ҇и, а҆́ще ты̀ є҆сѝ, повели́ ми прїитѝ къ тебѣ̀ по вода́мъ. Ѻ҆́нъ же речѐ: прїидѝ. |

Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. |

| И҆ и҆злѣ́зъ и҆з̾ кораблѧ̀ пе́тръ, хожда́ше по вода́мъ, прїитѝ ко і҆и҃сови: |

Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, |

| ви́дѧ же вѣ́тръ крѣ́покъ, ᲂу҆боѧ́сѧ, и҆ наче́нъ ᲂу҆топа́ти, возопѝ, глаго́лѧ: гдⷭ҇и, сп҃си́ мѧ. |

но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. |

| И҆ а҆́бїе і҆и҃съ просте́ръ рꙋ́кꙋ, ꙗ҆́тъ є҆го̀ и҆ гл҃а є҆мꙋ̀: маловѣ́ре, почто̀ ᲂу҆сꙋмнѣ́лсѧ є҆сѝ; |

Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? |

| И҆ влѣ́зшема и҆́ма въ кора́бль, преста̀ вѣ́тръ. |

И, когда вошли они в лодку, ветер утих. |

| Сꙋ́щїи же въ кораблѝ прише́дше поклони́шасѧ є҆мꙋ̀, глаго́люще: вои́стиннꙋ бж҃їй сн҃ъ є҆сѝ. |

Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. |

| И҆ преше́дше прїидо́ша въ зе́млю геннисаре́ѳскꙋю. |

И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую. |

Толкование на Мф. 14:22-34 праведный Иоанн Кронштадтский

Мф.14:22. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.»

Мф.14:23. «И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине: и вечером оставался там один.»

«О чем сегодня читано было Евангелие? Выслушали ли вы его со вниманием, поняли ли, удержали ли в памяти, положили ли на сердце, приложили ли к себе? А все это надо бы сделать. О чем же было благовествуемо? О молитве Спасителя в уединении; о хождении Его по морю, как посуху; о страхе учеников Его при виде идущего по воде человека; о том, как ободрил их Спаситель; о просьбе Петровой прийти к Нему по воде и о дозволении Господа; о маловерии и испуге Петра, о утопании; о спасении утопавшего живоначальною Десницею; о упреке Господа Петру в маловерии; о утишении ветра; о исповедании учениками Иисуса Христа Сыном Божиим (См.: Мф. 14:22–33). Вот все Евангелие: и все ясно и понятно! Теперь надобно приложить из него, – что можно и должно, каждому из нас к себе. Ведь Евангелие написано для нашего назидания, утешения и спасения. И вот первое, что надо приложить к себе, это – молитва. Господь, по человечеству, часто молился в уединении, в ночное время. Молиться должно непременно и нам, во всякое время. Бдите и молитеся, да не внидите в напасть, говорит Господь (Мф. 26:41). Грехов у нас много; нужд душевных и телесных много; искушений много; потому и молиться надо непрестанно, конечно, внутренно наибольше. А в праздничные дни – открыто в храме» [9, 210].

Мф.14:25. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.»

«Ст. 25 и далее. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак: и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь (Мф. 14:25–27). Петр идет к Нему по воде, но начинает сомневаться, устоит ли на воде, потому что ветер был противный, – и утопает. Господь простирает к нему руку, поднимает его и упрекает в маловерии. Господь и Петр влезают в корабль – и ветер утихает. Те, которые были в корабле, пришли и поклонились Ему, говоря: истинно Ты Сын Божий (Мф. 14:33). Да, нельзя, видя это чудо, не возгласить Иисусу Христу: истинно Ты Сын Божий. Ходить по воде такими же ногами, как наши, и с таким же совершенно телом, какое у нас, можно только Богу, для Которого, как Творца, никакая тварь не может служить преградою на пути, которым Он идет. Даже странно было бы представить, что, например, воздух, или огонь, или вода, или земля как-нибудь могут Ему воспрепятствовать, потому что вся тварь может только служить Ему, как ее Художнику, Давшему ей не только форму и пространство, но и самые начала и сущность. Бездны мира для Него – также ничто. Он в одно мгновение – везде как Творец, Он бесконечно больше и выше их» [1, 75].

Мф.14:28. «Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.»

«Аще ты еси, Христос, повели мне прийти к Тебе по водам (Мф. 14:28). Прииди, сказал Петру Господь; и он пошел по водам, но потом усомнился и стал утопать. Подобное бывает и с маловерами-священниками. Молитвы – вода, по которой мы идем к Спасителю. Если с верою шествуем по ним, то шествуем спокойно, ровно, легко, а как усомнимся, то и начнем утопать в них (умом, сердцем и языком), и если совсем вера подавится в нас смущением, то и мы можем совсем потонуть в молитвенных словах. Это быть может на общественной молитве.

Когда нападает на тебя враг, бежи под крыло ко Христу: одно спасение.

Бесчисленное множество непостижимого на земле во всем, что я вижу, и весьма многое я должен принимать верою: небесные ли тайны буду я подвергать действию разума? Нет, я беспрекословно, без рассуждения должен верить им: они животворны для меня – чего же больше?

Чтобы знал я, верил я, что свет моего разума от Бога, Господь наказывает меня часто помрачением ума, а чтобы знал я, что простор сердца – от Него же, Он поражает меня чрез врага невидимого тяжестию и смущением сердца.

Слыши обличительный глас Господа у пророков: Кое отцы ваши обрели во Мне погрешение» [2, 89].

Мф.14:29. «Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,»

Мф.14:30. «но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.»

Мф.14:31. «Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?»

«Маловере! Почто усумнился еси? (Мф. 14:31) Во время службы непременно нужно всегда иметь самоуверенность, или лучше – веру в Бога и надежду на Его помощь.

Старайся иметь постоянно мирное настроение души.

Спокойно и как можно медленнее читай и Евангелие, и молитвы, положенные в Служебнике или в Требнике: тогда родится в тебе и вера, и умиление. – Бог мира посетит тебя тогда и умирит душу твою» [2, 339].

«Ты воссылаешь славу Богу словами, но не воссылаешь делами. Славь Бога паче делами: воздержанием, трудолюбием, любовью, милосердием, смирением и терпением. Не сомневайся ни в какой истине; маловере, почто усумнелся еси [Мф. 14:31]? Беда от нашего сомнения и самомнения» [5, т. 2, 572].

«Замечательно дерзновение апостола Петра. Ободрившись словами Господа, он просит позволения идти к Нему по воде, как бы забыв на время различие между собою – человеком – и между Богочеловеком. Господь, впрочем, не отвергает дерзновения и говорит: иди. И дивное чудо! Всемогущее повеление поддерживает Петра, идущего по воде: он идет по воде, дивясь сам себе. Но ненадолго стало дерзновения Петрова: видя сильный ветер, он испугался, начал утопать и закричал: Господи, спаси меня! Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? (Мф. 14:30–31.) Не дивитесь маловерию Петра: в то время он не был еще обновлен животворным огненосным дыханием Духа Святого и потому выказывал человеческие немощи. Зато, по Сошествии Святого Духа, святой Петр был выше всяких сомнений и имел веру Божию, которою воскрешал мертвых. А мы сами о своей вере позаботимся. Петр только начал утопать, и тотчас воззвал о спасении: «Господи, спаси меня!» А многие из нас совсем тонут во грехах, ко Спасителю не притекают и не говорят: «Господи, спаси меня». А как близок ко всем нам Спаситель-то: только воззри ты к Нему, брат, сердечными очами с верою, упованием, что вот Он тут именно пред тобою, и Он спасет тебя, если только действительно хочешь спасения, – спасет, непременно спасет; сам увидишь, как спасет, увидишь, разумеется, сердечными очами. Вот поучись же, брат или сестра, у апостола Петра, с такою же, как он, верою и упованием взывать к Спасителю в бедах, скорбях, во грехах: «Господи, спаси меня», – и непременно спасешься. На то ведь и Спаситель, чтобы спасать нас, грешных. А как спасет тебя, тогда и ты скажешь: «Да, истинно Ты Сын Божий», и поклонишься Ему с любовью. Аминь» [9, 212].

Апостола Павла 2-е послание к Тимофею

2 Тим. 2:1-10

| Цр҃ко́внослав |

Синодальный |

| [Заⷱ҇ 292] Ты̀ ᲂу҆̀бо, ча́до моѐ, возмога́й во блгⷣти, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ, |

[Зач. 292.] Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, |

| и҆ ꙗ҆̀же слы́шалъ є҆сѝ ѿ менє̀ мно́гими свидѣ́тєли, сїѧ̑ преда́ждь вѣ̑рнымъ человѣ́кѡмъ, и҆̀же дово́льни бꙋ́дꙋтъ и҆ и҆ны́хъ наꙋчи́ти. |

и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. |

| Ты̀ ᲂу҆̀бо ѕлопостраждѝ ꙗ҆́кѡ до́бръ во́инъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́въ. |

Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. |

| Никто́же (бо) во́инъ быва́ѧ ѡ҆бѧзꙋ́етсѧ кꙋ́плѧми жите́йскими, да воево́дѣ ᲂу҆го́денъ бꙋ́детъ. |

Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. |

| А҆́ще же и҆ постра́ждетъ {подвиза́етсѧ} кто̀, не вѣнча́етсѧ, а҆́ще не зако́ннѡ мꙋ́ченъ бꙋ́детъ {бꙋ́детъ подвиза́тисѧ}. |

Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. |

| Трꙋжда́ющемꙋсѧ дѣ́лателю пре́жде подоба́етъ ѿ плода̀ вкꙋси́ти. |

Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. |

| Разꙋмѣ́й, ꙗ҆̀же глаго́лю: да да́стъ ᲂу҆̀бо тебѣ̀ гдⷭ҇ь ра́зꙋмъ ѡ҆ все́мъ. |

Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. |

| Помина́й (гдⷭ҇а) і҆и҃са хрⷭ҇та̀ воста́вшаго ѿ ме́ртвыхъ, ѿ сѣ́мене дв҃дова, по бл҃говѣствова́нїю моемꙋ̀, |

Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, |

| въ не́мже ѕлостраждꙋ̀ да́же до ᲂу҆́зъ, ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й: но сло́во бж҃їе не вѧ́жетсѧ. |

за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз. |

| Сегѡ̀ ра́ди всѧ̑ терплю̀ и҆збра́нныхъ ра́ди, да и҆ ті́и спⷭ҇нїе ᲂу҆лꙋча́тъ є҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ, со сла́вою вѣ́чною. |

Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. |

Толкование на 2 Тим. 2:1-10 святителя Феофана Затворника

2Тим.2:1. Ты убo, чадо мое, возмогай во благодати, яже о Христе Иисусе.

Ты – чадо мое. Приступая к указанию, как возгревать дух любви, начинает словом, дышащим любовию: «чадо мое!» «Не просто «чадо», но: «чадо мое» (святой Златоуст). «Видишь, с какою отеческою любовию он предлагает ему свое увещание?! С словом сим он как бы и душу свою любительную перелил в него» (блаженный Феофилакт). Возмогай, ενδυναμου, – крепни, расти, приходи в возмужание. В чем же? «Во благодати, яже о Христе Иисусе»: вообще, в благодатном порядке жизни, Господом Иисусом водворенном на земле; частнее,– в том порядке действования, к которому обязывает тебя особый дар благодати, дарованный тебе возложением рук моих, дар архипастырства, благодать Апостольского преемства. «Возмогай во благодати» – то же, что выше: «возгревай дар Божий» (1, 6). Дар сей тройствен, – совмещает в себе дух силы, любви и здравоумия. Как о духе силы уже говорено, то здесь следует разуметь дух любви. Или «во благодати» – есть: силою благодати. Расти, приходи в возмужание в Апостольском действовании, – в благовестии и учреждении жизни по нему. «В этом подкрепит тебя благодать Господня» (блаженный Феодорит). «Трезвись, говорит, бодрствуй; благодать Господня сподвизается и содействует тебе; но и ты с полною охотою и готовностию исполняй свое дело» (святой Златоуст). «Ее имей сподвизающеюся с тобою» (блаженный Феофилакт). Как? Действуя в духе ее по ее внушениям и возбуждениям. Если не будешь так Действовать, то дух сей, не будучи возгреваем и раздуваем соответственными ему трудами, погаснет. Так оба значения совместятся: силою благодати укрепляем, действуй в духе ее,– и будешь расти в том порядке жизни, к коему она призывает и обязывает тебя.

2Тим.2:2. И яже слышал еси от мене многими свидетели, сия предажд верным человеком, иже довольни будут и иных научити.

Сказал: «возмогай» – расти и мужай; и затем прилагает: «и яже слышал еси – предаждь». Последнее объясняет первое или указывает способ к тому. Расти и мужай, возгревая благодать свою силою сей же благодати. Как же это сделать или как в сем успеть? Успеешь, если преподанное тебе сокровище учения,– тайны Божий спасительные,-не будешь в себе скрывать, но будешь ревностно делиться ими, будешь распространять ведение об них и сам своим словом, и словом других способных учеников своих. Если любишь сие сокровище, ты не можешь действовать иначе: ибо для него нет другой подобающей благолепной сокровищницы, кроме душ человеческих. Если дорожишь им, в эти сокровищницы спрячь его. «Не сказал: говори, но: «предаждь»,– как бы о сокровище, которое передается и сохраняется в безопасном месте» (святой Златоуст).

«И яже слышал еси от мене». В душу твою, как в сокровищницу, я чрез слух твой, верою раскрытый, вложил сокровище тайн Божиих. Делай и ты то же для других, что я сделал для тебя. Поставляя сии слова в соотношение с тем, что часто повторяется в обоих Посланиях: не вступай в споры, в состязания и изыскания,– можем видеть в них подразумеваемым внушение: предаждь, что слышал, а не то, что «сам надумал» (святой Златоуст),– «не то, до чего сам исследованием дошел; ибо вера от слуха» (блаженный Феофилакт). «Что слышал ты от меня, то и продолжай проповедывать» (блаженный Феодорит).

«Что значит: «многими свидетели»? Он как бы так говорит: ты слышал от меня не скрытно и тайно, а в присутствии многих, открыто» (святой Златоуст). «Некоторые (Фотий у Экумения) разумеют под «многими свидетелями» закон и Пророков. Слово мое, говорит, было сочетано из свидетельств Писания» (блаженный Феофилакт). Трудно придать сим словам определенное значение. И то верно, что святой Павел любил слово свое растворять свидетельствами из закона и Пророков, и то верно, что он всегда говорил открыто, не на ухо, как бы боясь обличений, но с дерзновением, свидетельствовавшим о глубине и живости его убеждения в истине, готового на борьбу с противоубеждениями, с уверенностию в победе. Может быть, и сказано это с тем, чтоб и святому Тимофею вдохнуть такое же дерзновение. Но нельзя ли слов сих соединять с предажд? Передай при многих свидетелях. Такое распоряжение было необходимо для сохранения учения без прибавлений и убавлений и представляло очень надежное к тому средство. Свидетели отсекали у тех, коим вверялось учение для передачи и другим, всякий позыв приплетать при сем к преданному учению и свои измышления.

«Предаждь верным человеком. – Верным» – надежным, на которых можно вполне положиться, что не сфальшивят в учении, но пребудут верными хранителями преданных истин. «Верным», – то есть верующим, а не таким, которые любят исследовать и рассуждать, – таким, которые не предадут (изменнически) проповеданного им» (святой Златоуст). «Не таким, которые искусны слагать силлогизмы и сплетать совопросничества, но таким, о коих можешь быть уверен, что они не окажутся предателями завещания» (блаженный Феофилакт).

«Иже довольны будут и иных научити». Верность – нравственное качество, а способность и иных учить – умственное или словесническое. Умственное настолько лишь берется во внимание при избрании сих лиц, чтоб они способны были другим передать, что им передано, и в том виде, как передано, и, следовательно, способны усвоить им вверяемое. Ибо иначе пресечется течение или цепь предания, которое избрано главнейшим способом хранения богооткровенных истин. «Что пользы, если принявший хотя и верен («и все принимает без совопросничества» [блаженный Феофилакт]), но другим передать учения не может,– или если он хотя сам и не предает учения, но других такими же сделать не может? Учителю надо иметь два качества: быть верным и учительным» (святой Златоуст).

Но о каких лицах здесь речь? Не о всех, коим благовествуется и кои уверовали; ибо в числе таковых могли быть не только неспособные учить других, но и могущие оказаться неверными. Почему надо положить, что здесь говорится об избираемых быть блюстителями предания и хранителями церковных порядков, то есть о епископах и пресвитерах. Намекается при сем и на то, что им передавалось нечто такое, что не входило в круг общего учения верных. Не разумеется ли здесь предание образа совершения святых таинств, которое шло тайно, как уверяет святой Василий Великий, хотя при свидетелях из круга старейших верных, чтоб вернее сохранилось? «Это относится к епископам и пресвитерам, коих имел рукополагать святой Тимофей» (Фотий у Экумения). «Распоряжение такое делается относительно пресвитеров и епископов, а не относительно всех верных, – и мирян. Ибо это было бы неуместно, когда сам святой Павел всем без различия, и иудеям, и еллинам, проповедывал слово. Полагаю притом, что это говорится о некоторых таинственных вещах, кои следовало сообщать только пастырям,– верным и учительным» (блаженный Феофилакт, Экумений).

бб) Возгревая дух любви к труду благовестническому (2Тим.2, 3–13)

Любя благовестие, люби и труды благовестичества; α) смотри на воина (стихи 3 – 4),– смотри на состязателя ристалищного (стих 5),– смотри на земледельца (стих 6),– как они, любя дело свое, не щадят труда для него и преуспевают,-и тем воодушевляйся (стих 7). Другим источником воодушевления да будет тебе: β) помышление о воскресении Господа (стих 8),– мой пример (стихи 9–10) – и христианское упование (стихи 11 – 13).

α) Чем воодушевляясь (2Тим.2, 3–7)

2Тим.2:3. Ты же злопостражди, яко добр воин Иисус Христов.

Злопостражди – κακοπαθησον. Злострадание, κακοπαθεια, – есть несение болезненных трудов, соединенных с начатым делом, с претерпением и всех встречаемых при том неприятностей. Это видно и из предложенных при сем примеров воина, ристалищного борца и земледелателя. Итак, «злопостражди» – здесь значит: неси труды благовестия и терпи сопряженные с тем неприятности, «яко добр воин Христов». Сколько приходится терпеть воину и в мирное время! А что он терпит во время войны, того не участвующие в войне и вообразить не могут. Что воодушевляет его? Желание явить себя воином, как следует,– чтоб никто не имел из-за него основательного повода думать плохо о воинстве. Любит воинство и старается не унизить его собою, а прославить и явить в светлости его достоинства. Апостол и говорит святому Тимофею: смотри на воина, и как он о воинствовании достойном заботится, так ты ревнуй о достодолжном благовествовании,-ревнуй, не отступая пред сопряженными с тем трудами и неприятностями. И это делай тем с большим напряжением усилий, чем выше Царь, Коему воинствуешь. Воин земному царю угодить старается; ты же – Христов воин. Воинствуй же в благовестии настолько неутомимее всех воинов, насколько Господь Спаситель выше всех царей земных. «Прими во внимание, чей ты воин, и мужественно переноси воинские труды» (блаженный Феодорит). «О, какая честь быть воином Христовым! Вспомни, сколь важным считается находиться под начальством, командованием земных царей (насколько же важнее и выше есть быть под главенством Христа Господа? Но настолько же паче будь готов на всякие труды и неприятности в деле благовестил о Нем). Если с царским воином неразлучно злострадание (труд и нужда), так что быть чужду злострадания очевидно есть как бы отчуждение от чина воинского: то и тебе не должно скорбеть, что терпишь труды и неприятности (по воинствованию в благовестии), ибо это неизбежно для воина (Христова); но следует скорбеть, если не терпишь их» (святой Златоуст).

Приравнение святого Тимофея, как архипастыря, к воину показывает, что ему, как всем пастырям, предлежит борьба с нечестием, невежеством и грехом. Не быть равнодушну к сим врагам человека, а как только где заметит то, тотчас вооружаться против того.

2Тим.2:4. Никтоже бо воин бывая обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет.

Сказал: трудись в благовестии, себя не жалея, как добрый воин Христов; теперь объясняет, кто бывает добрым воином из воинов обыкновенных, чтоб виднее было, что есть и Христов добрый воин. Там тот воин добр, который ничем не связывается, но, будучи от всего свободен, всего себя предает воинским занятиям. И здесь тот добр воин Христов из пастырей, кто всего себя предает благовестию, распространению веры в Него и устроению жизни по Нему среди верующих; все же прочее выбрасывает из внимания, даже мимоходом не касаясь того.

«Воин бывая», στρατευομενος, – вступая в воинство, становясь воином,-соглашаясь и решаясь быть воином. Взялся за дело, делай же его как следует. Возложил руку на рало, не озирайся вспять. Под: «куплями житейскими», ταις του βιου πραγματειας, – разумеется все житейское,-торговля, промыслы, ремесла, всякие сделки и хлопоты; все это бросает воин. «Обязуется», εμπλεκεται,– вплетается или оплетается. «Выразительно сказал Апостол: εμπλεκεται, – потому что житейские дела точно суть узы вяжущие и змеи обвивающиеся и уязвляющие. Под: πραγματειας – же дает видеть все хлопоты, сделки, суеты и тяготы житейские. Слова сии внушают: что вяжешь себя? Что вплетаешься в эти обременения и дела хлопотливые? Об одном воинствовании заботься, и тако угодишь Христу, избравшему тебя в Свое воинство» (блаженный Феофилакт). «Воеводе», στρατολογησαντι,-включившему тебя в список воинов, избравшему, признавшему тебя достойным сего чина. Два побуждения к бодренному и бдительному постырствованию даются здесь пастырю. В слове: «воин бывая» – внушается: принял на себя дело пастыря, пастырствуй же достодолжно, выдерживай, к чему обязывает тебя чин твой и имя твое. В слове: «воеводе», – избравшему тебя, внушается: почтен честию, воздай Почтившему тебя действованием по воле Его; получил дар – принеси плод. Труд не мал, но взирай на Того, Кому угодное сотворишь, трудясь. Он есть Господь всяческих.-То и другое выполняется отрешением от житейских забот.

2Тим.2:5. Аще же и постраждет (вступит в состязание) кто, не венчается, аще не законно мучен будет (вести состязание).

Второй пример: смотри на вступившего в состязание (на ристалищах), и вторая сторона ревности пастырской. Тем примером воина внушалось: все оставив, всего себя предай ревностному пастырствованию; а этим примером вступившего в борьбу и состязание атлета внушается: ревнуй вседушно о пастырствовании, но ревнуй законно, достодолжно, разумно. Неразумное, выступающее из пределов, ревнование о пастырствовании пользы не приносит и награды не заслуживает,– подобно тому как не венчается борец, не как должно ведущий дело борьбы, не соблюдающий положенных для того законов. «И подвижничество (состязание на играх) имеет некоторые законы, по которым подвижникам (атлетам) надлежит подвизаться. А кто не по этим законам ведет борьбу, тот не получает венцов» (блаженный Феодорит). «Для него не довольно того, чтобы выйти на подвиг, или намазаться, или сойтись с противником; но если он не соблюдет всех законов борьбы, касательно пищи, воздержания и чистоты, самого образа борьбы, и вообще если не исполнит всего, обязательного для ратоборцев, то не получит венца» (святой Златоуст). «Ибо не оставляется на произвол состязаться, как кто хочет; но есть и относительно этого законы,-состязательные» (блаженный Феофилакт). Так и пастырю надлежит пастырствовать не как попало, но с строгою осмотрительностию и разумным ведением дела, надлежит сообразовать свои действия и с местом, и с лицом, и с течением дел внешних и внутренних, житейско-гражданских и духовно благодатных, во всем имея одну цель – побеждение противоборцев видимых и невидимых, чрез водворение света истины, чистоты нравов и благодатного освящения. Как на борца смотрит вся публика и окружает его почетом за мужество и победу, так вся паства смотрит на пастыря и благоговеинствует пред ним, если он неленостно борется с ложью, злонравием и всякою беспорядочностию и не отступает, пока не одержит победы.

«Так показав, что доблестный воин свободен от других забот, и что мужественный подвижник подвизается законно, и законно подвизающийся увенчивается, Апостол представил другой еще пример, в котором с трудом соединена и выгода» (блаженный Феодорит).

2Тим.2:6. Труждающемуся делателю прежде подобает от плода вкусити.

Третий пример земледельца: ибо делателю,– в греческом: γεωργον. Воодушевляет на труды пастырства. Есть труд и немалый, но труд не напрасный, а многоплодный, и ты же сам первый вкусишь от него, подобно тому, как земледельцу первому надлежит вкушать от плодов возделанной им земли. Вкушение плодов обещается, конечно, и в будущем; но по образу выражения видно, что оно сопутствует самому труду и тотчас за ним следует. Трудись, и тотчас увидишь плод труда на своих пасомых, в просвещении их ведением истины, в процветании среди них всякой Добродетели, в осенений их благодатным освящением. Увидишь такие плоды и вкусишь от них утешение и обрадование духовное, кои напитают душу твою слаще меда и сота. Блаженный Феодорит пишет: «имеешь великие воздаяния за труды, возделывая вверенные тебе души». Или так: в то самое время, как других будешь учить, и сам паче осветишься светом истины; как других будешь наставлять на путь добродетели, и сам намастишься ею; как других благодатно будешь освящать в таинствах, и сам паче причастишься благодати таинств. Только трудись; не будешь трудиться, и истина начнет меркнуть в душе твоей, и добродетель слабеть, и благодать отдалять от тебя свое осенение. Пастырь, не трудящийся в учении, в руковождении на добродетель, в освящении пасомых таинствами и другими освятительными чинами, прежде всего себе вредит, равно как трудясь первый вкушает от плодов доброго пастырствования.

Святой Златоуст говорит: «сказав о том, что случается с обыкновенными людьми, о воинах и ратоборцах, и указав при этом на их награды, во-первых: «да воеводе угоден будет»,– во-вторых: да венчается,– теперь приводит еще третий пример, который особенно близок Тимофею (яко архипастырю). Пример воина и ратоборца относится и к подчиненным (пасомым), а пример земледельца-к учителю (пастырю), который должен быть не воином только и ратоборцем, но и земледельцем. Земледелец не о себе самом заботится, но о плодах земли и в плодах ее получает немалое воздаяние за труды свои. – Как земледелец трудится не без пользы, но сам прежде других наслаждается плодами трудов своих; так следует и учителю». Продолжим эту речь словами блаженного Феофилакта: «так и учитель (пастырь) не напрасно трудится, но сам первый вкушает плода от своих потов; ибо Бог (тут же) преизобильно воздает ему. Чтобы кто не стал скучать и недовольство изъявлять, что воздание отлагается на будущее, Апостол говорит: се, в самом труде ты получаешь уже воздаяние; если не другое что, то пользование душ есть великое уже для тебя приобретение. И смотри, Апостол не просто сказал: «делателю»,-но: «трудящемуся»: то есть не слегка работающему, но усиленный, потовый подъемлющему труд». Не давай, пастырь, сна очам и веждям дремания, но, день и ночь трудясь, и мысленное напряжение, и сердечную молитву, и искусство словесное – все неутомимо обращай на дело доброго пасения паствы. Не пропустим и слов святого Григория Нисского, приводимых Экумением: «так сказал Апостол, внушая, что учители прежде в себе самих должны показывать Делом исполнение того, чему учат. Ибо это и значит учителям первым вкушать от плодов учения, когда они прежде других в самих себе возделывают добродетель».

2Тим.2:7. Разумей, яже глаголю: да даст убо тебе Господь разум о всем.

Шла речь приточная, а смысл ее не выставлен; представлены примеры из обыкновенной жизни, а что значат они в приложении к пастырю, не указано. Апостол и прибавляет: сам это дополни; углубись и уразумей; а уразумевши, и самым делом будь таков. «Поелику вид речи был приточный, то Апостол по необходимости возбуждает святого Тимофея к уразумению сокровенного смысла и молит Бога сподобить его разумения» (блаженный Феодорит). Своего разъяснения не прибавил он, потому что разгадать смысл предложенной речи немудрено и потому, может быть, что своя мысль скорее и прямее нападет на то, что в примере нужнее для самого рассуждающего, а не только то, что им вообще означается, отвлеченно. И еще: «потому, говорит, я сказал так (приточно), чтоб тебя (ум твой) изострить» (блаженный Феофилакт).

«Да даст тебе Господь разум во всем». «Во всем», – говорит, чтоб и сказанное ты уразумел как должно и все прочее умел делать как следует» (Экумений), да премудр будешь «во всех словах и делах» (блаженный Феофилакт). Приложил сие Апостол и чтоб свою любовь изъявить святому Тимофею, и чтоб его самого расположить, приступая к уразумению Божиих словес, молитвенно обращаться ко Господу: «ибо един Учитель – Христос» (Мф. 23, 8) – и никого не было, нет и не будет, кто бы как должно уразумел и душе своей усвоил полно истину Божию, сам собою. Это дарует Господь кому хочет и когда хочет. И богопросвещаемые не все всё знают, и то, что знают, не всё разом узнают. Почему у всех молитва и о приложении веры, и об умножении разумения должна быть непрестающею,– у всех, тем паче у пастырей.

β) Другой источник воодушевления (2Тим.2, 8–13)

Доселе (стихи 3 – 7) – Апостол в примерах, взятых из обыкновенной жизни, выяснял только неотложность ревностного в деле веры труда архипастырского и некоторым образом его направление и постепенность,-именно: как воин, он, все оставивши, вступает в дело пастырства; как ратоборец, ведет дело целесообразно; как земледелец, взирает на плод или увенчание труда своего. И это все воодушевительно; но Апостол судил нужным в воодушевление пастырской ревности выставить и особенные возбудительные моменты, каковы: воскресение Господа (стих 8),– свой пример (2, 9–10) -и несомненность христианского упования (2, 11–13). Это сходно с тем, как выше воодушевлял он к не-стыдящемуся мужествованию в благовестии (1,8–18).

2Тим.2:8. Поминай Господа Иисуса Христа воставшаго от мертвых, от Семене Давидова, по благовествованию моему.

Воскресение Господне есть основание нашей веры: ибо поелику воскрес Господь, то не тщетно веруем, что Он есть Бог, воплотившийся нашего ради спасения; есть основание нашего упования; ибо поелику воскрес Господь, то и вознесся и седит одесную Отца, ходатайствуя о нас и удостоверяя, что с Ним все нам даровано будет и что воистину где Он, там и слуга Его будет; есть основание самого дела благовестил: ибо воскресший и вследствие того вознесшийся Господь Духа Святаго ниспослал, Которым и совершается благовестив чрез избранных Апостолов и их преемников. Помышление о воскресшем Господе все сие и восстановляет в сознании помышляющего о Нем. А сколько это воодушевительно к ревнованию о благоуспеянии веры и совершенстве верующих, кои лежат на архипастырях?! Почему Апостол и внушает: поминай воскресшего Господа, о Коем благовествуем, и воодушевляйся тем на труды благовестил и благоустроения верующих. Воскрес Христос Иисус; следовательно, вера наша, что Он есть Сын Божий, воплотившийся нашего ради спасения, истинна,– следовательно, смерть побеждена и осуждение снято с рода нашего, – следовательно, нам открыт путь на небеса,-следовательно, верующие в Него, едино с Ним бывая, носят в себе основание, по коему и они будут там, где Он, – следовательно, трудящиеся в привлечении к Нему благовестием верующих тело Его созидают, которое чрез то растет и приходит в полноту свою, а когда достигнет полноты сей, положит конец настоящему порядку вещей и начало будущему пресветлому Царствию Божию. Вот в каком порядке благоволил Господь поставить тебя деятелем! Ревнуй же. Видишь, что совершено для нас Господом воскресшим? И нам с тобою непростительно не потрудиться в благовестии о сем, когда знаем, что то, для чего все сие совершено, не иначе может быть достигнуто, как чрез насаждение веры в Него среди людей, порождаемой от услышания благовестия. Трудись же в нем ревностно, не отступая пред лицом неизбежных при сем неприятностей и страданий. И Господь сначала пострадал, а потом воскрес. Так и ты понеси прежде унизительные притрудности, а потом увенчаешься и светлым венцом успешности своего дела. Святой Златоуст говорит: «для чего здесь Апостол упоминает о воскресении Господнем? Для того, чтоб ободрить ученика и показать пользу страданий, так как и Сам учитель наш Христос страданиями победил смерть. Помни это, говорит, и будешь иметь достаточное утешение. Поминай об этом, и не падешь под тяготою прискорбностей (по делу благовестия)» (блаженный Феофилакт).

Наши все толковники не читают: «Господа», – а только: «Иисуса Христа». Но как здесь тотчас говорится: «воскресшаго», – то сим то же сказывается, что – Господа, то есть Владыки жизни и смерти и всяческих. То же и в Послании к Римлянам говорит Апостол, – что по плоти Иисус Христос от Семене Давидова; но воскресение Его из мертвых удостоверило, что Он есть Сын Божий воплотившийся. При сем наши толковники, разрешая вопрос, чего ради прибавил Апостол: «от семене Давидова», – догадываются, что это намеренно Апостолом вставлено, чтобы показать, что Сын Божий воспринял действительно настоящее естество человеческое, а не представлялся только носящим его. «В то время некоторые, – говорит святой Златоуст, – уже начали порицать домостроительство нашего спасения, стыдясь величия человеколюбия Божия (говоря: возможно ли, чтобы Бог приял наше бедное естество?). Ибо благодеяния Божий к нам так велики, что люди стыдятся приписать их Богу и не верят, чтобы Он оказал такое снисхождение». Не могли они отрицать, что в лице Иисуса Христа просиявала вся полнота Божества (Кол. 2, 9). Но, не умея веровать, что для вседержительства Божия возможно, а для благости Его уместно восприять существенно наше естество для спасения нашего и полно обитать в Нем «телесне», они «отрицали восприятие плоти и говорили, что вочеловечение было в призраке»,– как пишет блаженный Феодорит. «Стыдным почитали они,-продолжает объяснение сего блаженный Феофилакт,-страдать Сыну Божию и потому, может быть, придумали призрачность (воплощения). Бог до того смирился ради нас, что эти люди стыдятся приписывать Богу такое смирение».

«По благовествованию моему» – прибавил Апостол для перехода к следующей о себе речи; или чтоб сказать: как я всюду благовествую с самого начала. Говоря тебе, что Иисус Христос есть от семене Давидова, но вместе, как воскресший из мертвых, есть Сын Божий и Бог, я не новое что возвещаю тебе. Это постоянная моя проповедь, с того момента, как научил меня сему явившийся мне Сам воскресший Господь. «Есть и иначе благовествующие, но следует внимать не им, а моему благовествованию» (блаженный Феофилакт из святого Златоуста).

2Тим.2:9. В немже злостражду даже до уз, яко злодей; но слово Божие не вяжется.

«В немже» – в благовестии, в деле и труде благовествования. «Злостражду» – терплю все сопряженные с сим неприятности и лишения. И не только это,– что терпит и всякий, охотно взявшийся за какое-либо предприятие, – но даже посажен в темницу, закован в узы, будто злодей, – за спасительное благовестив. Слышится в сих словах: и не стыжусь, и не страшусь, и не теряю духа, воодушевляясь тем же воспоминанием о воскресшем Господе, которое заповедаю и тебе. Подражай мне и, воодушевляясь таким воспоминанием, трудись неутомимо в благовестии. Пусть встретишь узы, как встретил я; но это не преграда течению благовестия: узы тело вяжут, слово же Божие не вяжется сими узами; оно течет и течет все далее, напояя и насыщая души. Мужайся же и крепись.

Любящему благовестие и ревнующему о нем ничто не может столько послужить в воодушевление, как это несвязание благовестия внешними узами. Живописно представляет это святой Златоуст. «Если б, говорит, мы были мирскими воинами или вели войну чувственную, то эти узы, связывающие руки, имели бы силу; ныне же Бог сделал нас такими, что нас ничто не побеждает. Нам связываются руки, но не язык; язык связать ничто не может, разве только страх и неверие; если в нас нет их, то, хотя кто наложит на нас оковы, проповедь не связывается. Кто связывает земледельца, тот препятствует сеянию, ибо земледелец сеет рукою; но если свяжешь учителя, то этим не воспрепятствуешь его слову, ибо он сеет языком, а не рукою. Посему наше слово не подчиняется узам; и, когда мы связаны, оно развязано и простирается вперед. Каким, скажешь, образом? А вот – мы проповедуем («и пишем» [блаженный Феофилакт]), хотя и связаны. Это говорит он для поощрения тех, которые не связаны: если мы, связанные, проповедуем, то тем более надлежит делать это вам, несвязанным. Ты слышал, что «я злостражду, яко злодей»? Не унывай же; ибо великое чудо связанному делать то же, что делают несвязанные, связанному превзойти всех, связанному побеждать связавших его. Проповедуемое нами есть слово Божие, а не наше; человеческие же узы не могут связать слова Божия».

2Тим.2:10. Сего ради вся терплю избранных ради, да и тии спасение улучат, еже о Христе Иисусе, со славою вечною.

В воодушевление на труды благовестия святой Павел выставил в себе пример неутомимости в сих трудах, не пресекаемых даже и узами. Сам же он чем воодушевлялся? Кроме истинности, Божественности и пресветлости благовествуемого, печатлеемых в уме и сердце воскресением Господа, – желанием спасения избранных Божиих и деятельною к ним любовию. Но как о воскресшем Господе поминать заповедал Он святому Тимофею затем, чтоб этим он воодушевлялся на труды пастырские, как сам он воодушевлялся на труды Апостольские: так, конечно, и о своем Желании спасения избранным, ради коего трудится Апостольски, поминает он для того, чтоб такое же желание возжег в себе и святой Тимофей и им движим был на предлежащие ему труды. «С любовию, говорит, переношу всякого рода огорчения, чтобы достойные сподобились спасения и стали причастниками оной вечной славы; ибо Владыка не спасения только сподобил верующих, но и обетовал им не гибнущую славу» (блаженный Феодорит).

Избранные избраны ко спасению прежде сложения мира (Еф. 1, 4). Но сами собою они не могут ни узнать пути спасения, ни вступить на него. Узнают они о нем чрез благовестие и вступают на него чрез призвание. Совершает сие Апостольская проповедь, по Божию повелению. Господь послал Апостолов: «шедше научите» (Мф. 28, 19). Но послал их, «яко агнцы посреде волков» (Лк. 10, 3). Почему хотя они вносят в среду людей существенное и единое истинное благо, но неизбежно терпят лишения, притеснения, гонения, узы и самую смерть. Как взявшийся выбрать хорошие цветы, выросшие среди терния, неизбежно оцарапывается: так и они, выбирая из среды людей избранников Божиих, неизбежно страдают болезненно. Страдают, но не отступают от дела, влекущего страдания, не по одной только покорности воле Божией, но и по любви к сим избранникам, «да и тии спасение улучат». Какое воодушевительное внушение для пастырей! Святой Златоуст говорит: «вот и другое увещание: я терплю это, говорит, не за себя, но для спасения других; если бы я искал только своего, то мог бы жить безбедно, мог бы не терпеть ничего такого; для чего же я терплю это? Для блага других, дабы другие получили жизнь вечную. И что еще прибавляет? Не просто сказал: за некоторых, но: «избранных ради». Если Бог избрал их, то нам должно терпеть все для них, «да и тии спасение улучат». Выражением: «да и тии» – он изъясняет и показывает, что они получат так же, как и мы; ибо и нас избрал Бог. Как для нас страдал Бог, так и мы должны страдать для них, дабы и они получили спасение». Продолжает сию речь блаженный Феофилакт: «дабы кто не сказал: что ты говоришь: «да и тии спасение улучат»? Сам ты в узах и вот-вот погибнешь, а хвалишься быть виновником спасения для других? Не об этом, говорит, телесном спасении говорю я, но о том, «еже о Христе Иисусе», истинном, славном (о вечном спасении души); а телесное спасение не (безусловно) славно».

Приложив: «со славою вечною»,– Апостол указал неотъемлемое последствие улучения спасения,-венец его. Улучающий спасение внемлет Евангелию, кается, полагает твердое намерение жить свято, приемлет для того благодатные силы в таинствах и живет так, руководимый Апостольскими преемниками. Се – труд содевания спасения! Оно не даром дается. Даром учреждено домостроительство спасения; даром призываются ко спасению; далее же самые первые шаги по пути спасения требуют уже и собственных усилий; даже благодатные силы приди сам и получи богоучрежденным способом. За тем уже и все содевание спасения идет взаимодействием благодати и своих усилий. И никто не несом бывает по пути спасения, а всякий идет по нему, вспомоществуемый благодатию и руководимый Церковию. Так до конца жизни, после коего улучившего спасение осеняет слава вечная, по мере понесенного труда над собою. Слава вечная не совне приходит, а извнутри раскрывается. Внутри же она зачинается и зреет с момента вступления на путь спасения. Потому-то она и неотъемлема с улучением спасения.

Евангелие по Иоанну

Ин. 15:17-27, 16:1-2

| Цр҃ко́внослав |

Синодальный |

| [Заⷱ҇ 52] Сїѧ̑ заповѣ́даю ва́мъ, да лю́бите дрꙋ́гъ дрꙋ́га. |

[Зач. 52.] Сие заповедаю вам, да любите друг друга. |

| А҆́ще мі́ръ ва́съ ненави́дитъ, вѣ́дите, ꙗ҆́кѡ менѐ пре́жде ва́съ возненави́дѣ: |

Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. |

| а҆́ще ѿ мі́ра бы́сте бы́ли, мі́ръ ᲂу҆́бѡ своѐ люби́лъ бы̀: ꙗ҆́коже ѿ мі́ра нѣ́сте, но а҆́зъ и҆збра́хъ вы̀ ѿ мі́ра, сегѡ̀ ра́ди ненави́дитъ ва́съ мі́ръ. |

Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. |

| Помина́йте сло́во, є҆́же а҆́зъ рѣ́хъ ва́мъ: нѣ́сть ра́бъ бо́лїй го́спода своегѡ̀: а҆́ще менѐ и҆згна́ша, и҆ ва́съ и҆зженꙋ́тъ: а҆́ще сло́во моѐ соблюдо́ша, и҆ ва́ше соблюдꙋ́тъ: |

Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. |

| но сїѧ̑ всѧ̑ творѧ́тъ ва́мъ за и҆́мѧ моѐ, ꙗ҆́кѡ не вѣ́дѧтъ посла́вшагѡ мѧ̀. |

Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня. |

| А҆́ще не бы́хъ прише́лъ и҆ гл҃алъ и҆̀мъ, грѣха̀ не бы́ша и҆мѣ́ли: нн҃ѣ же вины̀ {и҆звине́нїѧ} не и҆́мꙋтъ ѡ҆ грѣсѣ̀ свое́мъ: |

Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем. |

| ненави́дѧй менѐ, и҆ ѻ҆ц҃а̀ моего̀ ненави́дитъ: |

Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. |

| а҆́ще дѣ́лъ не бы́хъ сотвори́лъ въ ни́хъ, и҆́хже и҆́нъ никто́же сотворѝ, грѣха̀ не бы́ша и҆мѣ́ли: нн҃ѣ же и҆ ви́дѣша, и҆ возненави́дѣша менѐ и҆ ѻ҆ц҃а̀ моего̀: |

Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. |

| но да сбꙋ́детсѧ сло́во, пи́санное въ зако́нѣ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ возненави́дѣша мѧ̀ тꙋ́не. |

Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. |

| Є҆гда́ же прїи́детъ ᲂу҆тѣ́шитель, є҆го́же а҆́зъ послю̀ ва́мъ ѿ ѻ҆ц҃а̀, дх҃ъ и҆́стины, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆схо́дитъ, то́й свидѣ́тельствꙋетъ ѡ҆ мнѣ̀: |

Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; |

| и҆ вы́ же свидѣ́тельствꙋете, ꙗ҆́кѡ и҆сконѝ со мно́ю є҆стѐ. |

а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. |

| Сїѧ̑ гл҃ахъ ва́мъ, да не соблазните́сѧ. |

Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. |

Толкование на Ин. 15:17-27, 16:1-2 Феофилакт Болгарский, архиепископ Охридский

Ин.15:17. Сие заповедаю вам, да любите друг друга.

Чтобы апостолы не подумали, будто Господь в укор им говорит, что Он полагает за них душу Свою и что Он избрал их, посему говорит: «Я заповедываю вам это ни в укоризну вам, ни в похвалу Себе как бы за какое достоинство, но чтобы души ваши более утвердить в любви друг другу; для этого Я исчисляю совершенства любви Моей к вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга».

Ин.15:18. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.

Так как терпеть гонение и ненависть – дело тяжелое и очень прискорбное, то в утешение их говорит: «Если ненавидят вас, это нисколько не ново, ибо Меня возненавидели прежде вас. Посему вы должны находить великое утешение и в том, что становитесь общниками Моими в перенесении ненависти».

Ин.15:19. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.

За сим присовокупляет и другой способ утешения, более обязательный. «Вам, – говорит, – напротив, нужно было бы скорбеть в том случае, если бы мир, то есть злые люди, любил вас. Ибо, если бы они любили вас, это было бы знаком того, что и сами вы имеете с ними общение в той же злобе и лукавстве. А теперь, когда злые ненавидят вас, вы радуйтесь. Ибо они ненавидят вас за добродетель; иначе, если бы вы не были добродетельны, мир любил бы свое. Но как Я отлучил вас от злобы мирской, то мир и ненавидит вас за то, что не участвуете в делах его».

Ин.15:20. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.

Что сказал выше, а именно, что Меня возненавидели прежде, нежели вас, то теперь излагает пространнее, подавая им большее утешение. «Вспомните, – говорит, – Мое слово о том, что раб не больше господина своего. А вы не больше Меня. Смотри же, как поступали со Мною. Если гнали Меня – Владыку, то тем более будут гнать вас – рабов. Если не гнали Меня, а соблюдали слово Мое, то и ваше будут соблюдать«.

Ин.15:21. Но все то сделают вам за имя Мое,

Но этого нет. Ни Моего слова, ни вашего не будут соблюдать. Но все то сделают над вами за Меня. Посему, если вы любите Меня, переносите, что испытываете за Меня, Которого, по словам вашим, вы любите.

потому что не знают Пославшего Меня.

Вот и еще причина к утешению. Они, обижая вас, оскорбляют вместе и Того, Кто послал Меня. Посему, если не что иное, то это самое, что одни и те же суть враги вам и Мне, и Отцу Моему, должно служить к вашему утешению.

Ин.15:22. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем.

Ужели справедливо они делают это? Ненавидят и Меня, и Отца Моего, и вас? Ужели в словах или делах Моих нашли они повод к такому поведению? Нет, грех их непростителен. Ибо не Я ли пришел и учил? Если бы Я не приходил, если бы не говорил, они могли сказать «мы не слыхали». А теперь злоба их неизвинительна.

Ин.15:23. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего.

Потом, так как они везде ссылались не на иное что, как на то, что вступаются за Отца (ибо говорят: «Этот человек не от Бога», и тому подобное (Ин. 9, 16) ); посему прибавляет: «Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего». Таким образом, и это нимало не служит к оправданию их.

Ин.15:24. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего.

Я же не только учение преподавал, но и дела творил, каких никто другой не делал, например, чудо над слепым, над Лазарем и прочие подобные. Какое же у них оправдание? Я со Своей стороны преподавал учение на словах и присовокупил доказательство от дел. И Моисей (Втор. 18, 18–22) заповедует слушаться того, кто чудеса творит и учит благочестию. А они теперь и видели такие дела, и однако возненавидели и Меня, и Отца Моего.

Ин.15:25. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно.

Потом ссылается на свидетельство пророка: «Возненавидели Меня напрасно» (Пс.68, 5). Ненависть их родилась от одной только злобы, а не от иной причины. Законом, как мы часто говорили, называет не только Закон Моисеев, но и Книги пророков, как и здесь назвал Законом Книгу Давида. Давид Духом Святым вперед возвещал, что будет делать злоба их; а они, без сомнения, по злобе исполнили предсказанное пророком, и тем подтвердили истину пророчества.

Ин.15:26. Когда же приидет Утешитель,

Господь сказал ученикам: «Вас будут гнать, слова вашего не будут соблюдать». Они могли сказать: «Господи, зачем же, наконец, Ты посылаешь нас? Как нам будут верить? Кто будет внимать нам? Кто послушает нас?» Дабы не сказали этого, Господь прибавляет: «Когда приидет Утешитель, Он будет свидетельствовать о Мне». Он – свидетель достоверный. Посему обличаемые от Духа в том, что они грешат безответно, будут принимать вашу проповедь.

Которого Я пошлю вам от Отца,

Слова «Которого Я пошлю», показывают равенство Его с Отцом. Ибо в ином месте сказал, что Отец пошлет Духа (Ин. 14, 26), а здесь говорит, что Он Сам пошлет Его. Сим показывает не что иное, как равенство. А чтобы не подумали, будто Он восстает против Отца, когда посылает Духа иною властью, прибавил «от Отца». Пошлю Его Сам, но «от Отца», то есть по благоволению Отца, и пошлю вместе с Ним. Ибо Я не извожу Духа из Собственных недр, но от Отца Он подается через Меня.

Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;

Когда слышишь, что «исходит», под исхождением не разумей посольство, как посылаются служебные духи; но исхождение есть естественное бытие Духа. Если мы будем понимать исхождение не так, но как совне бывающее посольство, то не видно будет, о каком Он Духе говорит. Ибо бесчисленны духи, «посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр. 1, 14). Но здесь исхождение есть какое-то особенное и отличное свойство, принадлежащее собственно одному Духу. Итак, под исхождением мы должны разуметь не посольство, а естественное бытие от Отца.

Ин.15:27. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.

И сначала бывшие со Мною, также будете свидетельствовать, что Я и словами, и делами сделал их безответными. Итак, не смущайтесь. Проповедь не будет без свидетельства; но Дух будет свидетельствовать знамениями и чудесами, и свидетельство Его будет достоверно. Ибо Он – Дух истины. Как Дух истины, Он будет свидетельствовать об истине. Как исходящий от Отца, Он знает все в точности, ибо Он от Того, от Кого всякое познание.

Сей-то Дух будет свидетельствовать о проповеди. А также и вы будете свидетельствовать, потому что не от других слышали, но сами с самого начала находитесь со Мною. А свидетельство тех, которые сначала были с Ним, немаловажно. Сами апостолы впоследствии говорили пред лицом народа: «Свидетели Его воскресения – мы, которые с Ним ели и пили» (Деян. 10, 41).

Итак, свидетельство с двух сторон: и от вас, и от Духа. О вас могут подумать, что вы свидетельствуете в угоду Мне; но Дух никак не будет свидетельствовать из угодливости.

Ин.16:1. Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.

«Я, – говорит, – сказал вам об этом, прежде чем сбылось, для того, чтобы вы не соблазнились впоследствии, когда увидите, что многие не веруют вашей проповеди и что вы сами подвергнетесь бедствиям, но чтобы, заключая по тому, что Я сказал вам об этом прежде, нежели сбылось, приняли и утешение Мое с верою, что Я не обману вас в этом случае так же, как не солгал и в предсказании о бедствиях».

Ин.16:2. Изгонят вас из синагог;

«Изгонят вас из синагог», отлучат от своих собраний и славных мест и лишат всякого общения. Ибо «сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучат от синагоги» (Ин. 9, 22).

Просмотры (155)