Якопо Бассано – Чудесный лов рыбы, 1545

Евангелие по Иоанну

Ин. 21:1-14

| Цр҃ко́внослав |

Синодальный |

| [Заⷱ҇ 66] Посе́мъ ꙗ҆ви́сѧ па́ки і҆и҃съ ᲂу҆чн҃кѡ́мъ (свои̑мъ, воста́въ ѿ ме́ртвыхъ,) на мо́ри тїверїа́дстѣмъ. Ꙗ҆ви́сѧ же си́це: |

[Зач. 66.] После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так: |

| бѧ́хꙋ вкꙋ́пѣ сі́мѡнъ пе́тръ, и҆ ѳѡма̀ нарица́емый близне́цъ, и҆ наѳана́илъ, и҆́же (бѣ̀) ѿ ка́ны галїле́йскїѧ, и҆ сы̑на зеведе́ѡва, и҆ и҆́на ѿ ᲂу҆чн҃къ є҆гѡ̀ два̀. |

были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. |

| Глаго́ла и҆̀мъ сі́мѡнъ пе́тръ: и҆дꙋ̀ ры́бы лови́ти. Глаго́лаша є҆мꙋ̀: и҆́демъ и҆ мы̀ съ тобо́ю. И҆зыдо́ша (же) и҆ всѣдо́ша а҆́бїе въ кора́бль, и҆ въ тꙋ̀ но́щь не ꙗ҆́ша ничесѡ́же. |

Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. |

| Оу҆́трꙋ же бы́вшꙋ, ста̀ і҆и҃съ при бре́зѣ: не позна́ша же ᲂу҆чн҃цы̀, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть. |

А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус. |

| Гл҃а же и҆̀мъ і҆и҃съ: дѣ́ти, є҆да̀ что̀ снѣ́дно и҆́мате; Ѿвѣща́ша є҆мꙋ̀: нѝ. |

Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет. |

| Ѻ҆́нъ же речѐ и҆̀мъ: вве́рзите мре́жꙋ ѡ҆ деснꙋ́ю странꙋ̀ кораблѧ̀ и҆ ѡ҆брѧ́щете. Вверго́ша же и҆ ктомꙋ̀ не можа́хꙋ привлещѝ є҆ѧ̀ ѿ мно́жества ры́бъ. |

Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. |

| Глаго́ла же ᲂу҆чн҃къ то́й, є҆го́же люблѧ́ше і҆и҃съ, петро́ви: гдⷭ҇ь є҆́сть. Сі́мѡнъ же пе́тръ слы́шавъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь є҆́сть, є҆пендѵ́томъ препоѧ́сасѧ, бѣ́ бо на́гъ, и҆ вве́ржесѧ въ мо́ре: |

Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, – ибо он был наг, – и бросился в море. |

| а҆ дрꙋзі́и ᲂу҆чн҃цы̀ кораблеце́мъ прїидо́ша, не бѣ́ша бо дале́че ѿ землѝ, но ꙗ҆́кѡ двѣ̀ стѣ̀ лакте́й, влекꙋ́ще мре́жꙋ ры́бъ. |

А другие ученики приплыли в лодке, – ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, – таща сеть с рыбою. |

| Є҆гда̀ ᲂу҆̀бо и҆злѣзо́ша на зе́млю, ви́дѣша ѻ҆́гнь лежа́щь и҆ ры́бꙋ на не́мъ лежа́щꙋ и҆ хлѣ́бъ. |

Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. |

| (И҆) гл҃а и҆̀мъ і҆и҃съ: принеси́те ѿ ры́бъ, ꙗ҆̀же ꙗ҆́сте нн҃ѣ. |

Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали. |

| Влѣ́зъ (же) сі́мѡнъ пе́тръ, и҆звлечѐ мре́жꙋ на зе́млю, по́лнꙋ вели́кихъ ры́бъ сто̀ (и҆) пѧтьдесѧ́тъ (и҆) трѝ: и҆ толи́кѡ сꙋ́щымъ, не прото́ржесѧ мре́жа. |

Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть. |

| Гл҃а и҆̀мъ і҆и҃съ: прїиди́те, ѡ҆бѣ́дꙋйте. Ни є҆ди́нъ же смѣ́ѧше ѿ ᲂу҆чн҃къ и҆стѧза́ти є҆го̀: ты̀ кто̀ є҆сѝ; вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь є҆́сть. |

Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: кто Ты? зная, что это Господь. |

| Прїи́де же і҆и҃съ, и҆ прїѧ́тъ хлѣ́бъ и҆ дадѐ и҆̀мъ, и҆ ры́бꙋ та́кожде. |

Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. |

| Сѐ ᲂу҆жѐ тре́тїе ꙗ҆ви́сѧ і҆и҃съ ᲂу҆чн҃кѡ́мъ свои̑мъ, воста́въ ѿ ме́ртвыхъ. |

Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. |

Толкование на Ин. 21:1-14 святителя Кирилла Александрийского

Ин.21:1–6. Посем явися паки Иисус учеником на мори Тивериадстем: явися же тако1188. Бяху вкупе Симон Петр и Фома нарицаемый близнец, и Нафанаил от Каны Галилейския, и сыны Зеведеевы, и ины от ученик его два1189. Глагола им Симон Петр: иду рыбу ловити. Глагола ему: идем и мы с тобою. Изыдоша и влезоша в корабль. И в ту нощь не яша ничесоже1190. Утру же уже бывшу, ста Иисус на брезе, не познаша же ученицы, яко Иисус есть1191. Глагола им Иисус: дети, еда что снедно имате? Отвещаша Ему: ни1192. Он же рече им: верзите на одесную страну корабля мрежу, и обрящете. [Они же сказали: во всю ночь, трудившись, ничего мы не поймали, но в Твое имя бросим.] Вергоша же и уже ея привлещи не можаху от множества рыб1193

Господь наш Иисус Христос снова сообщает Своим ученикам преизобильное наслаждение вожделенным созерцанием Себя и после уже двух других дарует им третье явление Себя, очевидно для того, чтобы соделать их души твердыми и совершенно непоколебимыми в вере в Него. Ведь они, не однажды, но уже в третий раз видев Его, разве не должны были освободить свои души от всякого маловерия и соделаться для всех других (людей) тщательными тайноводителями догматов благочестия? Поэтому Петр выходит вместе с другими ловить рыбу, – и к нему, идущему на это, присоединяются другие, так как и чрез это Спаситель наш Иисус Христос благоустрояет полезное нам. Так, Он сказал им однажды, когда возлагал на них иго учения и призывал к апостольскому служению: «Идите за Мною, и сделаю вас ловцами людей» (Мф.4:19).

И чтобы снова удостоверить их как бы посредством грубого образа в том, что сказанное Им непременно исполнится и обетование Его окажется вполне истинным, Он ясно убеждает их из самого подручного им занятия их. Ведь блаженные ученики, занявшись своим промыслом – а они были рыболовами, – «не поймали ничего», хотя «во всю» трудились «ночь, когда же утро уже настало», начал распространяться свет и лучи солнца, «стал Иисус на берегу». Но они не узнали, что это Он. Потом на Его вопрос, не было ли в сетях у них чего-либо относящегося к предметам пищи, они говорят, что совсем ничего не поймали. Тогда повелевает закинуть «сеть на сторону лодки правую». Они же говорят: хотя в течение целой ночи мы употребляли напрасные и бесполезные труды, но «по слову Твоему» закинем сети. И как только они это сделали, тяжесть пойманных рыб уже превосходила силу вытягивавших сеть.

Такое повествование сообщил нам божественный Евангелист. Но так как мы недавно говорили, что посредством вполне очевидного и действительно совершившегося события Спаситель удостоверил святых Апостолов в том, что они будут, по слову Его, ловцами людей, то, изъясняя по мере сил действительный смысл совершившегося как бы в образе, постараемся засвидетельствовать истинность слов Спасителя и, раскрыв по возможности частности случившегося, представим читателям немалые, как думаю, основания для духовного созерцания, ибо «даждь премудрому вину, и премудрейший будет, – сказуй праведному, и приложит приимати» (Притч.9:9).

Итак, посредством рыбной ловли учениками в течение целой ночи, причем, однако ж, они совсем ничего не поймали и напрасно потратили труд, полагаю, указывается на то, что мы не найдем вообще никого убежденным проповедью древних учителей и уловленным к полному совершению воли Бога – или совсем немногих, ибо очень малое равняется ничему, когда берется от огромного числа, а род человеческий справедливо представляется огромным по всей вселенной.

Какое же оказалось затруднение и препятствие, что делало напрасным труд древних? Что обрекало их проповедь на бесплодность?

Ночь была и тьма еще, и духовная некая слепота и демонский обман находились на умственных очах, не дозволявшие видеть действительно Божественный и истинный Свет, ибо не было творящего благости, по слову Псалмопевца, не было ни одного, но все уклонились, все стали негодны (Пс.13:1, 3; ср. Рим.3:12). Если же некоторым образом и уловлен посредством Моисея Израиль, но он был наравне с совсем неуловленными, совершая богослужение в тенях и образах и руководимый законом, ничего не доводившим до совершенства (Евр.7:19). Действительно, что образное богослужение мы должны находить как бы весьма бесполезным и даже противным Богу, это легко можно видеть из того, что Он отвергает кровавые жертвы и всякого рода земное и телесное приношение, ибо «зачем Мне, – говорит, – ладан из Савы приносите и киннамом (благовонный тростник) из земли далекой? Всесожжения ваши неприятны и жертвы ваши не усладили Меня» (Иер.6:20).

Говорим это не с целью бесчестить первую и древле данную заповедь и из желания обвинять закон, но, напротив, из желания указать слушателям на то, что Владыка всего Бог смотрит на одну только красоту евангельской жизни и потому уловленные к бесполезному служению в тенях и образах положены наравне как бы с еще не уловленными, пока воссияет время исправления (Евр.9:10), так как Христос ясно говорил, когда стал человеком: «Я есмь истина» (Ин.14:6).

Но если к этому надо присоединить и другое нечто, то я не замедлю, ради пользы. Призванные чрез Моисея к научению законом, презрев и самый данный закон и как бы громко смеясь над святою заповедью, обратились к учениям заповедям человеческим (Мф.15:9). И впали они в столь жестокое и бесчувственное настроение, что потеряло силу у них даже и слово святых пророков. Вот почему и взывали они (пророки): «Господи! кто поверил слуху нашему?» (Ис.53:1; ср. Ин.12и Рим.10:16). Также и Иеремия: «Горе мне, мать, что ты родила меня человеком судимым и прительным во всей земле, – ни я не одолжил (никого), ни одолжил меня никто, – сила моя оскудела от проклинающих меня» (Иер.15:10). Как же поэтому не должно считать наравне с совсем неуловленными непослушный и разнузданный Израиль, когда он попрал и самый, определенный чрез Моисея, закон? А что и самое множество язычников тогда еще было неуловленным и оставалось совершенно вне ограды Божественных учений, это не требует от нас никаких доказательств. Ведь у них была тьма на сердце и диавольская ночь, отгонявшая свет истинного Богопознания.

Итак, «в течение целой», так сказать, «ночи» потрудившись, жившие прежде пришествия Христа духовную сеть имели еще лишенною рыб. «Когда» же «утро настало», то есть уже рассеялся диавольский мрак и воссиял Свет истины, очевидно Христос, вопрошавший у трудившихся, не имеют ли они внутри сетей чего-либо, что могло бы послужить пищею Богу, как бы жаждущему спасения всех нас, ибо пищею Его Писание назвало обращение самарян (Ин.4:34), и когда спрошенные ясно исповедали, что у них совершенно ничего нет, тогда повелевает снова бросить «сеть на правую сторону лодки». Ведь и блаженный Моисей бросил сеть наставления, очевидно, посредством буквы законной. Но ловля была как бы на левой стороне, разумея на правой стороне заповедь Спасителя нашего. Ведь научение чрез Христа мыслится в отношении чести и славы несравненно выше и гораздо лучше заповедей закона, так как и истина, без сомнения, выше образов, и Владыка – слуги, и оправдывающая благодать Духа – осуждающей буквы (закона). Поэтому учение Христа должно поставляться на правой стороне, так как правая сторона указывает нам на превосходство над законом и пророками.

Итак, немедленно последовав повелению Спасителя нашего, божественные ученики распускают сеть. И это служит нам указанием на то, что не сами себе они похитили благодать апостольства, но по повелению Его вышли на духовную ловитву, ибо «шедше, – говорит, – научите все народы» (Мф.28:19). А они говорят, что «по слову» Христа закидывают сеть, уловляют не иначе как словами Спасителя нашего и евангельскими наставлениями. Затем внутри закинутых сетей было некое великое множество рыб, так что ученики уже не без усилий могли извлечь их. И действительно, бесчисленны уловленные и уверовавшие, и это чудо является уже истинно превышающим и превосходящим силу святых Апостолов, ибо это есть действие Христа, собирающего Своею силою множество спасаемых в Церковь на земле как бы в сеть апостольскую.

Ин.21:7–14. Глагола же ученик той, егоже любляше Иисус, Петру: Господь есть. Симон же Петр, слышав, яко Господь есть, [верхнею] одеждою препоясася, бе бо наг, и вержеся в море1194. А друзии ученицы кораблецем приидоша, не бо беша далече от земли, но яко лактей двесте, влекуще мрежу рыб1195. Когда же вышли на землю, видят угли [горящие] лежащие и рыбу [на них] лежащую и хлеб1196. Глагола им Иисус: принесите от рыб, яже ясте [поймали] ныне1197. Влезе же Симон Петр и извлече мрежу на землю, полну рыб великих сто пятьдесят три: и толиким сущим, не проторжеся мрежа1198. Глагола им Иисус: приидите, обедуйте. Ни един же смеяше от ученик истязати [вопросить] Его: Ты Кто еси, ведяще, яко Господь есть1199. Прииде Иисус и прият хлеб и даде им, и рыбу такожде1200. Се уже третие явися Иисус учеником Своим востав от мертвых1201

Также и здесь составитель этой книги опять называет себя возлюбленным учеником. А весьма любим он был, как кажется, по причине величайшей ясности мыслей, чистоты ума, остроты очей сердца и способности весьма быстрого разумения. Так и теперь, предвосхитив у других Апостолов восприятие знамения, он узнал присутствовавшего Христа и указал прочим апостолам, нисколько не усомнившись, но возгласив со всею решительностью: «Господь есть (это)». Тогда и божественный Петр бросается вперед (в море), полагая, что плыть на лодке будет слишком медленно, ибо горяч он всегда в своей решимости и стремителен в ревности и любви о Христе. Следуют и остальные (ученики) за предводителем, вместе с лодкою ведя сеть.

Потом видят «огонь разложенный», так как Христос чудесным образом и костер возжег, и «рыбу» положил, пойманную, очевидно, неизреченною силою. И это так же не без цели, ибо не рука или проповедь святых Апостолов начала духовную ловитву, мыслимую в отношении к нам, но сила Спасителя. Ведь Он первый, как бы в начатке будущих, уловил одного, и, конечно, мы не утверждаем, что именно только одного, но посредством одного обозначаются не очень многие1202. Затем после этого уловляют ученики великое множество, укрепляемые опять Его Божественными мановениями в способности достигать искомого. А извлекает сеть Петр, откуда также можно видеть, что труд святых Апостолов не будет напрасным, ибо Повелевшему ловить они представили множество уловленных, которое в рыбах обозначается числом «сто пятьдесят три». Сто, как мне кажется, и, думается, вполне справедливо, указывает на полноту язычников, ибо самое полное число сто слагается из десяти десятков, почему и Сам Господь наш Иисус Христос то говорил, что находящихся у Него овец – сто (Мф.18:12), обозначая этим совершенство числа разумных тварей, – то утверждал, что наилучшая почва плодоприносит сто, указывая этим на совершенство в плодоношении благочестивой души. А пятьдесят приводит на мысль как бы остаток израильтян, по избранию благодати, ибо пятьдесят есть половина ста и не имеет совершенства в числе. Три же могут содержать указание как бы в одном числе на Святую и Единосущную Троицу, во славу и непрестанное благословение Которой усвояется и мыслится жизнь уловленных чрез веру. Ведь Бог во всех есть верующих, имея близ Себя, по отношению к освящению, убежденных евангельскою проповедью.

После же того, как извлечена была сеть, опять Господь наш сказал святым ученикам: «Приидите обедайте». И чрез это очевидно научает тому, что после трудов и работ по отношению к призванным и спасенным опять совозлягут с Ним (Лк.13:29), по слову Самого Спасителя, и будут с Ним всегда, причем им будет предлежать неизреченная услада, конечно духовная и Божественная и превышающая наш ум. Христос как бы желает указать на сказанное в псалмах: «Плоды трудов твоих вкусишь» (Пс.127:2). Не сами собою получив, они вкушают, напротив, – раздает им Христос, чтобы опять, как в образе, мы научались, что и в то время также Сам Христос будет подателем нам Божественных даров и дарователем всяких благ как Господь.

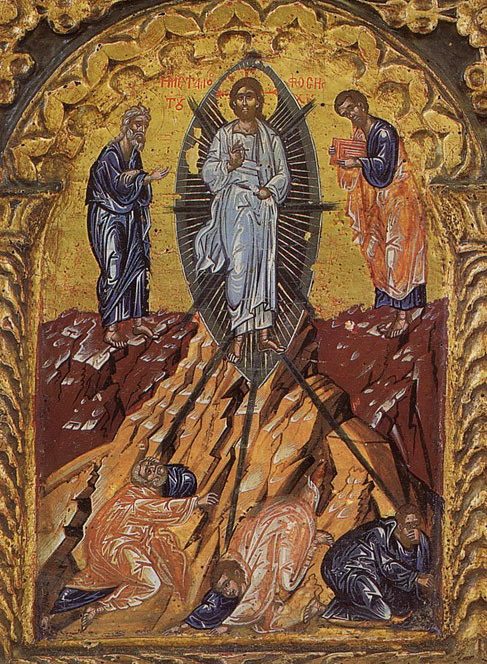

1512. Мастер Ефрем Требес, Москва.

Апостола Павла 1-е послание к коринфянам

1 Кор. 4:9-16

| Цр҃ко́внослав |

Синодальный |

| [Заⷱ҇ 131] Мню́ бо, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ны̀ посла́нники послѣ́днїѧ ꙗ҆вѝ, ꙗ҆́кѡ насме́ртники: занѐ позо́ръ бы́хомъ мі́рꙋ и҆ а҆́гг҃лѡмъ и҆ человѣ́кѡмъ. |

[Зач. 131.] Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков. |

| Мы̀ (ᲂу҆́бѡ) бꙋ́и хрⷭ҇та̀ ра́ди, вы́ же мꙋ́дри ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀: мы̀ не́мощни, вы́ же крѣ́пцы: вы̀ сла́вни, мы́ же безче́стни. |

Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. |

| До нн҃ѣшнѧгѡ часа̀ и҆ а҆́лчемъ, и҆ жа́ждемъ, и҆ наготꙋ́емъ, и҆ стра́ждемъ, и҆ скита́емсѧ, |

Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, |

| и҆ трꙋжда́емсѧ, дѣ́лающе свои́ми рꙋка́ми. Оу҆корѧ́еми, благословлѧ́емъ: гони́ми, терпи́мъ: |

и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; |

| хꙋ́лими, ᲂу҆тѣша́емсѧ {мо́лимъ}: ꙗ҆́коже ѡ҆тре́би мі́рꙋ бы́хомъ, всѣ̑мъ попра́нїе досе́лѣ. |

хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне. |

| Не срамлѧ́ѧ ва́съ сїѧ̑ пишꙋ̀, но ꙗ҆́коже ча̑да моѧ̑ возлю́блєннаѧ наказꙋ́ю. |

Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. |

| А҆́ще бо (и҆) мнѡ́ги пѣ́стꙋны и҆́мате ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, но не мнѡ́ги ѻ҆тцы̀: ѡ҆ хрⷭ҇тѣ́ бо і҆и҃сѣ бл҃говѣствова́нїемъ а҆́зъ вы̀ роди́хъ. |

Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. |

| Молю́ же ва́съ: подо́бни мнѣ̀ быва́йте, ꙗ҆́коже а҆́зъ хрⷭ҇тꙋ̀. |

Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. |

«ибо я думаю, что нам, посланникам, Бог судил быть последними, как бы приговоренными к смерти» (1Кор.4:9). Опять великое обличение и укоризна заключаются в слове: «нам». Но он не остановился на этом слове, а указал и на свое достоинство, чтобы сильнее вразумить их; «нам, – говорит, – посланникам»18. Тех, которые претерпели множество бедствий, посеяли проповедь благочестия, обратили вас к такому любомудрию, тех «Бог судил быть как бы приговоренными к смерти». Сказав: «чтобы и нам с вами царствовать», он смягчил силу речи; но, чтобы не сделать им послабления, опять продолжает речь еще более укоризненную и говорит: «ибо я думаю, что нам, посланникам, Бог судил быть последними19, как бы приговоренными к смерти». Я вижу, говорит, и из ваших слов следует, что мы всех презреннее и осуждены терпеть постоянные бедствия; а вы уже мечтаете о царствии, о почестях и наградах. Желая еще более показать нелепость такого мнения и обличить крайнюю его неосновательность, не сказал просто: мы стали последними, но: «Бог судил нам быть последними». Не остановился и на слове: последними, а присовокупил: «приговоренными к смерти», чтобы и самый неразумный мог видеть, как неосновательна мысль, заключающаяся в этих словах, как он огорчается ими и сильно укоряет их.

Посмотри на мудрость Павла. Чем он при настоящем случае выражает свое превосходство, важность и величие, тем самым обличает их, называя себя осужденным на смерть. Вот что значит делать все в надлежащее время! Выражение – «приговоренные к смерти»20 означает здесь осужденных на смерть и достойных всякого рода смерти. «Потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков» (1Кор.4:9). Что значит: «позор быхом миру»? Не в каком-нибудь углу, говорит, и не в малой части вселенной мы подвергаемся этому, но везде и при всех. А что значит: «для Ангелов»? Иначе сказать: можно быть зрелищем для людей, но не для ангелов, когда совершаемое маловажно; а наши, говорит, подвиги таковы, что они достойны быть зрелищем и для ангелов. Смотри: чем по-видимому он унижает себя, тем же более возвышает; и чем они превозносились, тем же и доказывает их ничтожество. Быть безумным казалось хуже, нежели быть мудрым, также быть немощным – нежели быть крепким, быть бесчестным – нежели быть славным и знаменитым; и однако последнее он приписывает им, а первое усвояет себе, и тем доказывает, что первое лучше последнего, потому что обращает на себя взоры не только людей, но и сонмы ангелов. «Потому что наша брань не» с человеками только, но с бесплотными силами (Еф.6:12); потому и смотрит на нас великое множество зрителей.

«Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе» (1Кор.4:10). Этими словами он опять укоряет их и показывает, что столь противоположным качествам невозможно соединиться в одно и столь различным предметам невозможно быть вместе. Как можно, говорит, чтобы вы были мудры, а мы безумны в Христовых делах? Мы подвергаемся биению, презрению, бесчестию, и почитаемся ни за что, а вы пользуетесь честью и от многих почитаетесь разумными и мудрыми; но возможно ли, чтобы проповедующие одинаковое учение имели противоположные качества? «Мы немощны, а вы крепки», т.е., нас гонят, преследуют, а вы наслаждаетесь спокойствием и великим уважением: но это несообразно с сущностью проповеди. «Вы в славе, а мы в бесчестии». Здесь он обращается к благородным и превозносившимся внешними достоинствами.

«Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками» (1Кор.4:11–12), т.е. я говорю не о давно бывших обстоятельствах, но о происходящем с нами в настоящее время; мы нисколько не заботимся о вещах человеческих и о внешней славе, но обращаем наши взоры только к Богу. Точно так надобно всегда поступать и нам, потому что не ангелы только взирают на нас, но еще прежде них сам Заповедавший нам подвиги. Потому мы не имеем нужды в посторонних похвалах. Не довольствоваться Его вниманием, а обращаться за похвалами к подобным нам рабам, это значит оскорблять Его. Как борцы, действующие на малом зрелище, ищут большего, считая первое недостаточным для своего отличия, так и подвизающиеся в очах Божиих, а потом ищущие славы от людей, оставляя большее, домогаются меньшего, и тем навлекают на себя великое наказание. Оттого и низвратилось все, оттого и произошло смятение во всей вселенной, что мы все делаем, взирая на людей; в делах добрых считаем ни за что благоволение Божие, но ищем одобрения от подобных нам рабов, и в делах злых также не смотрим на Него, но боимся людей. Между тем люди вместе с нами предстанут на суд и нисколько не помогут нам; а Бог, на которого мы теперь не обращаем внимания, произнесет Свой приговор над нами. Мы знаем это, и однако не перестаем искать внимания людей: вот наш главный грех! Пред очами человеческими никто не решится прелюбодействовать, но, как бы сильно ни воспламеняла похоть, сила страсти побеждается стыдом человеческим; а пред очами Божиими не только совершают блуд и прелюбодеяние, но дерзали и дерзают и на другие грехи еще более тяжкие. Это уже одно разве не способно низвести на нас громы небесные? Но что я говорю о блуде и прелюбодеянии? Грехи гораздо более легкие делать пред людьми стыдимся, а пред Богом – нет. Оттого и произошло все зло, что в делах злых мы боимся не Бога, но людей; оттого мы и избегаем дел добрых, которые не кажутся таковыми людям, что взираем не на сущность вещей, но на мнения других.

Точно также мы поступаем касательно злых дел: не хорошее и не доброе само в себе, но кажущееся таким для людей, мы по привычке своей стараемся получить, как доброе, и таким образом совершенно развращаемся. Может быть, эти слова многим представляются неясными; потому необходимо пояснить их. Когда мы совершаем прелюбодеяние, – начнем с того, о чем уже было упомянуто, – тогда боимся больше людей, нежели Бога. Им мы подчиняем себя; их делаем нашими владыками; и многого такого, что этим владыкам кажется худым, на самом деле и не худо, мы избегаем по той же причине. Так, например, жить в бедности – многим кажется постыдным, и мы избегаем бедности, не потому, что она постыдна, и не потому, что мы убеждены в этом, но потому, что владыкам нашим она кажется постыдной и мы боимся их. Еще, подвергаться бесчестию и презрению и не иметь никакой власти – многим также кажется весьма постыдным и жалким. Этого мы также избегаем, не вникая в дело, а следуя мнению наших владык. И касательно противоположных предметов мы поступаем с таким же для себя вредом. Быть богатым, знатным, славным и знаменитым кажется благом, и мы домогаемся этого, опять также не вникая в сущность предметов, действительно ли хороши они, но повинуясь мнению наших владык. Народ – наш владыка; толпа – наш строгий господин и жестокий тиран. Даже не нужно ему приказывать, чтобы мы слушались его; для нас довольно только знать, чего он хочет, и мы повинуемся без его приказания: так мы преданы ему! Бог ежедневно угрожает и вразумляет, – и Его не слушают; а беспорядочная и грубая толпа не имеет нужды даже приказывать, довольно лишь сказать, что ей нравится, – и мы тотчас во всем повинуемся. Как же, скажешь, избавиться от этих владык? Если будешь поступать благоразумнее их, если будешь вникать в сущность вещей, если не будешь взирать на мнение людей, если прежде всего приучишь себя – в делах действительно постыдных бояться не людей, а недремлющего Ока, и в делах добрых ожидать венцов также от Него.

Таким образом и во всем прочем мы не будем зависеть от людей. Кто, делая добро, не считает их достойными судить об его добродетелях, но довольствуется судом Божиим, тот не будет обращать на них внимания и в делах противоположных. Но как, скажешь, достигнуть этого? Размысли, что такое человек и что такое Бог, кого ты оставляешь и к кому прибегаешь, – и ты скоро всего достигнешь. Человек вместе с тобою подвержен тому же греху, тому же суду и наказанию; «человек подобен суете» (Пс.143:4), судит не верно и имеет нужду в высшем руководстве; человек – «прах и пепел» (Быт.18:27), и когда станет хвалить, то часто хвалит не истинно, или из угождения, или из ненависти, а когда станет обвинять или порицать, то делает и это по тем же побуждениям. Но Бог не так; напротив, нелицеприятен приговор Его и чист суд Его. Следовало бы поэтому всегда прибегать к Нему, и не только поэтому, но и потому, что сам Он создал, наделил тебя больше всех и любит тебя больше, чем ты сам себя. Для чего же мы, оставляя дивного Мздовоздаятеля, прибегаем к человеку, который есть ничто, судит неверно и действует неправо? Называет ли тебя кто-нибудь злым и порочным, тогда как ты совершенно не таков? Ты лучше жалей о нем, плачь о том, что он развратился, и не смотри на его суждение, потому что ослеплены очи души его; и об апостолах говорили то же, но они не обращали внимания на клеветников своих. Называет ли он тебя добрым и честным? Если ты действительно таков, то не делайся нерадивым от этого отзыва; если же не таков, то тем более не обращай внимания и принимай это за насмешку. Хочешь ли знать, как суждения людей неправы, бесполезны, смешны и похожи на суждения бесноватых и сумасшедших, или грудных детей?

Послушай, что было когда-то. Скажу тебе о суждениях не простого народа, но людей, почитавшихся мудрейшими, древних законодателей. Кто из людей может быть мудрее человека, признанного достойным писать законы городам и народам? И однако эти мудрецы не считали прелюбодеяние делом порочным и достойным наказания; ни один из внешних (языческих) законов не наказывал за это и не призывал виновного в судилище, а если бы кто из-за этого стал призывать, то народ осмеял бы его и судья не принял бы. Гадание у них также не подвергалось преследованию и никто у них не был наказываем за это. Пьянство и чревоугодие не только не было пороком, но еще у многих считалось добродетелью; на воинских пиршествах много состязались в этом между собой, и те, которым особенно нужно было иметь здравый ум в здравом теле, они-то особенно и предавались пьянству, расслабляя тело и помрачая душу; а из законодателей никто не полагал наказание за это преступление.

Что может быть хуже такого безумия? А ты домогаешься похвал от людей с такими наклонностями и не скрываешься. Если бы даже все они удивлялись тебе, и тогда не следовало ли бы стыдиться и удаляться, слыша суждения и рукоплескания от людей столь развратных? Также и богохульство у законодателей не считалось делом предосудительным; никто из богохульников не был призываем в судилище и наказываем. Кто украдет одежду или отрежет карман, тому терзают бока и часто даже наказывают смертью; а кто хулит Бога, тот не осуждается внешними (языческими) законодателями. Если кто совершит прелюбодеяние с служанкой, имея свою жену, это считается совершенно ничтожным и пред законами и пред людьми.

Хочешь ли слышать и о многом другом, доказывающем их безумие? Иного они не наказывают, а иное сами предписывают законом. Что же такое? Они учреждают зрелища, приводят туда толпы блудниц и блудодействующих мальчиков, оскорбляющих самую природу, помещают весь народ на местах возвышенных, и таким образом как бы оживляют город и прославляют великих царей, которым удивляются при торжествах и победах. Что постыднее такой чести? Что неприятнее такого удовольствия? И от таких людей ты домогаешься похвал за дела свои? Неужели, скажи мне, ты хочешь слышать похвалы наравне с плясунами, развратниками, шутами и блудницами? Не знак ли это крайнего безумия? Хотел бы я сказать им: хорошо ли – извращать законы природы и допускать беззаконные связи? Без сомнения они ответят: не хорошо; и сами по-видимому наказывают это преступление. Для чего же ты выводишь на сцену людей развратных, и не только выводишь, но и награждаешь бесчисленными и невыразимыми подарками? В другом месте ты наказываешь дерзающих совершать эти дела, а здесь расточаешь на них деньги, как на общих благодетелей города, и питаешь их на счет общественных сумм. Но, скажешь, они считаются бесчестными. Для чего же ты воспитываешь их? Для чего чрез бесчестных хочешь воздавать честь царям? Для чего наносишь вред городу? Для чего издерживаешь на них такие суммы? Если они бесчестны, то следовало бы прогнать их, как бесчестных. Чем ты обыкновенно сопровождаешь бесчестие: похвалами, или порицанием? Конечно, порицанием. Почему же, презирая их, как бесчестных, ты бежишь смотреть на них, как на достойных чести, удивляешься им, восхищаешься и рукоплещешь? А что еще сказать о забавах на конских ристалищах и на звериных травлях? Они сопровождаются всякими бесчинствами, научают народ быть всегда жестоким, безжалостным и бесчеловечным, приучают смотреть на терзаемых людей, на проливаемую кровь и на буйство зверей, ничем не удержимое. Мудрые древние законодатели ввели все эти недуги, а граждане рукоплещут и удивляются. Впрочем, если хочешь, оставим эти дела, которые прямо и явно безнравственны, хотя и не считались такими у языческих законодателей; перейдем к постановлениям достоуважаемым, и увидим, как и к ним примешались злоупотребления по неразумению людей. Брак считается делом честным и у нас и у язычников; и действительно он честен, но при совершении браков делается много смешного, как сейчас услышите. Многие, следуя обычаю и жертвуя ему умом своим, даже не замечают нелепости всего этого, но еще обращаются к другим за наставлениями. Здесь бывают и хороводы, и кимвалы, и свирели, и бесстыдные речи, и срамные песни, и пьянство, и неприличные шутки, и всякое диавольское бесчинство. Знаю, что я могу показаться смешным, порицая это, и быть принят людьми за безумного, восставая на старые обычаи, так как велика сила привычки, как я говорил и прежде; но, несмотря на то, не перестану говорить об этом. Может быть, и вероятно будет, что если не все, то по крайней мере немногие выслушают нас, и согласятся лучше быть осмеянными вместе с нами, нежели вместе с другими смеяться над нами смехом, достойным слез, всякого порицания и наказания.

В самом деле, не достойно ли крайнего осуждения, когда девица, всегда пребывавшая во внутреннем покое и научившаяся стыдливости с детского возраста, вдруг принуждается оставить всякий стыд, в начале брака научается бесстыдству и выводится на средину в круг людей бесчестных и безнравственных, блудников и развратников? Какое зло не посеется в душе невесты с того дня? Бесстыдство, дерзость, неуважительность, тщеславие; она захочет проводить также и все будущие дни. Оттого бывают жены небережливые и расточительные: оттого в них бесчисленное множество зол. Не говори мне об обычае. Если это – дело порочное, то пусть оно не бывает и однажды; если же – доброе, то пусть будет постоянно. Блуд, скажи мне, не есть ли дело порочное? Извиним ли мы, если он будет совершен хотя однажды? Отнюдь нет. Почему? Потому что, хотя бы он был совершен однажды, он всегда порок. Точно так и веселье невесты, если оно порочно, не должно быть и однажды; если же не порочно, то пусть будет постоянно.

Как, скажешь, ты позоришь брак? Да не будет! Не брак я осуждаю, но зло, прившедшее к браку, притирания, украшения и все прочие излишества. Подлинно, многие влюбятся в невесту в тот день еще прежде будущего ее супруга. Но, скажешь, многие будут и удивляться женской красоте ее. Чтож из этого? Если она целомудренна, то с трудом избегнет дурного подозрения; если же неблагоразумна, то скоро будет уловлена, по случаю беспутств того дня. Столько здесь бывает зла, и несмотря на то, если его не будет, то люди, которые не лучше животных, считают это позором и находят неприличным, чтобы невеста не являлась пред всеми и не представляла общего позорища для любопытных. Между тем следовало бы считать позорным, смешным и неприличным то, что бывает. Знаю и теперь, что за это будут осуждать меня, называть неразумным и смешным; но я перенесу насмешки, только бы произошла отсюда какая-нибудь польза. Да, я был бы достоин осмеяния, если бы, научая презирать мнения людей, сам прежде других впал в болезнь тщеславия. А вот что следует далее: не только днем, но и вечером мужчины пьянствуют и, одуревшие и разгорячившиеся от пьянства, приготовляются смотреть на красоту девичьего лица: и не в доме только пируют, но выходят и на площади, провожая ее в глубокую ночь с факелами, так чтобы все видели ее, и тем внушая не что иное, как то, что здесь надобно оставить всякий стыд. Не останавливаются и на этом, но ведут ее с срамными речами; такой обычай у многих обратился в закон. Бродяги, негодяи и развратники в бесчисленном множестве смело говорят все, что вздумают, как ей, так и будущему ее супругу; здесь ничего не делается скромно, но все с бесстыдством. Какой же добрый урок целомудрия получит невеста, видя и слыша все это? Бывает даже какое-то диавольское соревнование приглашенных – превзойти друг друга искусством позорного и срамного красноречия, которым они пристыжают присутствующих, и те из них уходят победителями, которые более других наговорили позорного и срамного.

Знаю, что слова мои неприятны, тяжелы и несносны, потому что направлены как бы против приятностей жизни; но о том я и жалею, что неприятное стало считаться чем-то приятным. Не неприятно ли, скажи мне, подвергаться оскорблению, поруганию и бесчестию от всех вместе с своей невестой? Если кто один на площади скажет что-нибудь худое о твоей супруге, ты крайне огорчаешься и считаешь жизнь не в жизнь; а когда бесчинствуешь в присутствии целого города вместе с будущей супругой, то радуешься и восхищаешься. Не безумно ли это? Но таков, скажешь, обычай. Это-то особенно и достойно слез, что диавол ввел такой обычай. Так как брак – дело честное, служащее к продолжению человеческого рода и доставляющее много благ, то лукавый, снедаясь завистью и зная, что брак предохраняет от прелюбодеяния, вводит другим путем всякое прелюбодеяние. Действительно, многие девы в таких собраниях подвергались посрамлению; если же это бывает не всегда, то для диавола довольно и одних срамных речей и песен, чтобы опозорить невесту и обесславить жениха среди площади. Далее, так как все это бывает вечером, то, чтобы мрак не покрывал зла, зажигаются факелы, не допускающие скрыться бесстыдству. Что значит это великое скопище? Что – это пьянство? Что – эти свирели? Не очевидно ли, что они служат к тому, чтобы находящиеся в домах и погруженные в глубокий сон узнали об этом, пробудились от звуков свирели и, высунувшись за перила, были свидетелями этой комедии? Что сказать о самых песнях, которые исполнены крайней безнравственности, изображают безумную любовь, беззаконные связи, низвращения семейных уз и бесчисленные трагедии, беспрестанно повторяют названия любовника и влюбленного, влюбленной и любовницы? А что всего хуже, и девы, оставив всякий стыд, находятся при этом в честь невесты, или лучше к ее бесчестию, и подвергают опасности свое спасение, занимаясь среди развратных юношей бесчинными песнями, срамными речами, сатанинским веселием. И после этого ты спрашиваешь: отчего бывает распутство, отчего – прелюбодеяния, отчего – распадения браков? Но, скажешь, это делают не благородные и не честные девы. Что ты смеешься надо мною, зная сам прежде меня этот обычай? Если совершаемое здесь хорошо, то пусть и те делают то же самое; а если не хорошо, то бедные, потому только, что они бедны, разве также не девы, разве и им не следует хранить целомудрие? А ныне, когда дева пляшет среди общего собрания развратных юношей, не кажется ли она, скажи мне, бесчестнее блудницы? Если же скажешь, что это делают служанки, то и в таком случае я не могу не осуждать тебя, потому что это непозволительно и им.

Все зло происходит оттого, что мы нисколько не заботимся о своих домашних; чтобы выразить презрение, довольно сказать, что он – раб, или она – служанка, хотя мы ежедневно слышим: «во Христе Иисусе нет раба, ни свободного» (Гал.3:28). Ты не оставляешь без своего попечения ни коня, ни осла, но употребляешь все меры, чтобы они не были дурными; почему же презираешь рабов, которые имеют одинаковую с тобою душу? И что я говорю о рабах, когда ты не заботишься и о сыновьях и о дочерях? Что же выходит? По необходимости скоро приходится испытывать скорбь, когда все они ведут себя беспорядочно; а нередко и состояние подвергается величайшему расстройству, потому что в толпе и шуме тратится много золота и драгоценностей. Потом после брака, если родится дитя, опять мы видим то же безумие, видим множество символических действий, достойных смеха. Когда нужно наречь имя младенцу, то, еще не называя его именем святого, как древние делали прежде всего, но засветив светильники и дав им различные названия, называют младенца именем того, который прогорит дольше всех, предполагая, что дитя оттого проживет долее. Потом, если с ним приключится смерть (как часто случается), то следует множество смешных действий, внушенных диаволом, который играет людьми, как неразумными детьми.

Говорить ли о перевязках, о погремушках, привешиваемых к руке, о красной пряже и о многом другом, доказывающем великое безумие, тогда как не следует возлагать на младенца ничего другого, кроме спасительного креста? Между тем ныне крест, обративший всю вселенную, поразивший диавола и ниспровергший всю силу его, остается в пренебрежении; а ткани, пряже и другим подобным привескам вверяется безопасность младенца. Сказать ли нечто еще более смешное? Никто пусть не укоряет нас в непристойности, если слово наше касается таких предметов. Кто хочет очистить гнилые наросты, тот не отказывается наперед запачкать свои руки. Что же это такое смешное? Это считается пустяком, – о чем я и жалею, – но доказывает нерассудительность и крайнее безумие. Женщины, кормилицы и служанки берут в бане грязь и, обмакнувши в нее палец, помазывают чело младенца; если кто спросит: что значит эта грязь, это брение? – то говорят: она предохраняет от дурного глаза, от зависти и ненависти. Увы! Грязи и брению приписывают такую способность и такую силу – разрушать всякие козни диавола! Не стыдно ли вам, скажите мне? Поймете ли вы когда-нибудь, как диавол с раннего возраста человека мало-помалу раскидывает свои сети и употребляет свои хитрые уловки? Если грязь производит такие действия, то почему не помазываешь ею своего чела ты, достигший возмужалого возраста и имеющий у себя завистников более младенца? Почему не помазываешь грязью всего тела? Если она на челе имеет такую силу, то почему бы тебе не намазать грязью всего себя? Смешное и забавное внушение сатаны, впрочем не смеху только, но и геенне подвергающее обольщаемых! Если это делается у язычников, то нисколько не удивительно; а когда поклоняющиеся кресту, приобщающиеся неизреченных таинств и достигшие любомудрия держатся таких постыдных обычаев, это – достойно многих слез. Бог удостоил тебя духовного мира; а ты пачкаешь младенца грязью? Бог почтил тебя; а ты сам себя бесчестишь? Следовало бы изображать на челе крест, сообщающий непреоборимую безопасность; а ты, оставив его, впадаешь в сатанинское безумие? Если кому это кажется маловажным, тот пусть знает, что это ведет к великому злу, и что Павел не считал подобных предметов маловажными и не оставлял их без внимания. Что может быть, скажи мне, маловажнее, как покрывать человеку свою голову? Однако, смотри, какое он оказывает об этом попечение и с какой силой обличает (молящихся с покрытой головой), выражая, между прочим, что они «постыжают свою голову» (1Кор.11:4). Если же покрывающийся бесчестит свою голову, то помазывающий грязью не делает ли младенца отвратительным? Как он, скажи мне, подведет его к рукам священника? Как священник удостоит запечатлеть рукой чело его, которое ты помазал грязью? Нет, братие, не делайте этого; но с самого первого возраста ограждайте детей духовным оружием и научайте их запечатлевать рукой чело, а прежде, нежели они будут в состоянии делать это своею рукой, вы сами изображайте на них крест.

Говорить ли о других сатанинских предрассудках при беременности и родах, которые поддерживаются повивальными бабками на пагубу собственной их головы, о предрассудках при смерти и выносе каждого, о стонах и бессмысленных воплях, о безумных действиях на гробах и попечении о надгробных памятниках, о неблаговременном и смешном скоплении плачущих женщин, о предрассудках касательно дней, входов и выходов? И от них, скажи мне, ты ищешь прославления? Не крайне ли безумно – искать славы у людей, которые так неправы в своих мнениях и все делают зря, вместо того, чтобы постоянно прибегать к недремлющему Оку, делать и говорить все с мыслью об Его суде? Если будут хвалить нас люди, то не принесут нам никакой пользы; а если Ему будут угодны дела наши, то Он и здесь прославит нас и в будущий день удостоит неизреченных благ, которых и да сподобимся все мы, благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу, со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

1Кор.4:10. Мы безумны Христа ради.

Высказав множество укоризн, которыя поражают больше всякого обличения, апостол говорит здесь о том же с свойственным ему достоинством. Сказав: «вы стали царствовать без нас», и: «Бог судил нам, последним быть как бы приговоренными к смерти», далее он показывает, каким образом они действительно осуждены на смерть, и говорит: «мы безумны,… и немощны, и бесчестны, и терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками» (1Кор.4:10–12), что и было признаком истинных учителей и апостолов. Но коринфские учители хвалились противоположным: мудростью, славой, богатством, почестями. Потому, желая низложить гордость их и показать, что не только не следует хвалиться этим, но еще следует стыдиться, он наперед посмеивается над ними и говорит: «вы стали царствовать без нас» (1Кор.4:8). Я возвещаю, говорит он, что настоящее время не есть время почестей и славы, которыми вы наслаждаетесь, но гонений н скорбей, которые мы претерпеваем. Если же это несправедливо, а напротив настоящее время есть время воздаяний, – здесь он говорит иронически, – то вы, ученики, уже царствуете, как я вижу, а мы, учители и апостолы, которым следовало бы прежде всех получить награду, не только стали последними пред вами, но и осужденными на смерть, постоянно проводя жизнь в бесчестии, голоде и опасностях, претерпевая оскорбления, как безумные, и гонимые, и подвергаясь невыносимым бедствиям. Говорит это для того, чтобы такими внушениями убедить их, что они должны подражать апостолам, предпочитать опасности и скорби почестям и славе, потому что проповедь обещает не первое, а последнее. Впрочем говорит это не прямо, чтобы слова его не показались им слишком тяжкими, но как ему прилично было, так и делает это внушение. Если бы он стал говорить прямо, то сказал бы так: вы заблуждаетесь и обманываетесь и далеко отстали от апостольского учения, потому что апостолу и служителю Христову следует почитаться безумным и проводить жизнь в скорби и бесчестии, как происходит с нами; а вы живете напротив. Но в таком случае слова его скорее показались бы им пристрастными, как заключающие похвалу апостолам, и произвели бы в них еще большую дерзость, как обличаемых в нерадении, тщеславии и невоздержании. Потому он и употребляет не такой образ речи, а другой, более разительный, но не оскорбительный; продолжает речь ироническую и говорит: «а вы крепки; вы в славе». Если бы он не употребил иронии, то сказал бы так: нельзя называться одному безумным, другому мудрым. одному крепким, другому немощным; проповедь не требует ни того, ни другого. Если бы позволительно было называться одному так, а другому иначе, то проповедуемое вами, быть может, имело бы какое-нибудь основание; но теперь не позволительно ни почитаться мудрым или славным, ни быть свободным от опасностей. Если это несправедливо, то, значит, Бог предпочел вас нам, учеников учителям, претерпевшим бесчисленные бедствия. Если же этого никто сказать не может, то остается вам подражать нашему образу жизни. И пусть не подумает кто-нибудь, говорит, что я говорю только о прошедшем; нет, «даже доныне терпим голод и жажду, и наготу».

Видишь ли, что такова должна быть вся жизнь христиан, а не один или два дня? Так и из борцов кто увенчан за победу в одной только борьбе, тот не удостоивается вновь венца, если падет (в другой борьбе). Мы терпим голод, говорит против невоздержных: и побои – против высокомерных; и скитаемся – против покоящихся; и наготу – против богатых; и трудимся – против лжеапостолов, которые не хотели ни трудиться, ни подвергаться опасностям, но заботились о собственных выгодах. А мы не так, говорит, но при внешних опасностях еще предаемся постоянным трудам: и, что еще выше, никто не может сказать, чтобы мы негодовали на это или обвиняли гонителей; напротив, мы воздаем оскорбителям нашим добром за зло. Ведь не то важно, чтобы страдать, – это общая участь всех, – но чтобы страдая не роптать и не досадовать.

2. Мы же не только не досадуем, говорит, но и радуемся. Доказательством служит то, что делающим зло мы воздаем добром. А что они действительно так поступали, послушай далее: «укоряеми благословляем, гоними терпим, хулими молим: яко же отреби миру быхом» (1Кор.4:12–13), т.е. «безумны Христа ради», потому что кто терпит зло, и не мстит и не гневается, тот у внешних (язычников) почитается безумным, бесчестным и слабым. А чтобы слова его не были слишком тяжкими для них, если бы он приписал свои страдания их городу, – что он говорит? «Отреби, – говорит, – не вашему городу, но миру 6ыхом»; и еще: «всем попрание», не вам только, но всем. Как, беседуя о любви Христовой, он не упоминает о земле, о небе, о всех тварях, но указывает на крест, так и здесь, желая расположить их к себе, умалчивает о знамениях и говорит о своих страданиях за них. Подобным образом поступаем и мы: когда какие-нибудь люди обижают или презирают нас, мы обыкновенно представляем им то, что претерпели за них.

«Всеми попираемы доныне» (1Кор.4:13). В заключение наносит сильный удар. Всем, не гонителям, говорит, но тем, за кого страдаем, т.е. и к ним я питаю великую благодарность. Вот слова души глубоко чувствующей, впрочем, не огорчающейся, но желающей тронуть других! Хотя он мог укорить их во многом, но вместо того приветствовал. Так и Христос повелевает нам кротко переносить обиды, чтобы и сами мы научились любомудрию и других лучше вразумляли, потому что не оскорбляющий, а молчаливо переносящий обиды скорее достигает этого. Видя затем, что нанес тяжкую рану, он тотчас же врачует ее, продолжая: «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих» (1Кор.4:14). Не для того, говорит, я сказываю вам это, чтобы пристыдить вас. О том, что уже сделано словами его, говорит, что он не делал; или лучше – говорит, что сделал это, но не с худым и ненавистным намерением; это – прекрасный способ врачевания – сказавши слово, оправдывать его намерением. А не говорить невозможно было, потому что иначе они остались бы неисправленными; и сказавши оставить рану без врачевания, также было бы опасно; потому он после обличения оправдывается. Это не только не уничтожает действия врачества, но еще глубже внедряет его, и между тем, утоляет всю боль раны; слышащий, что это говорится не с огорчением, но с любовью, скорее принимает вразумление. Впрочем, и здесь великое обличение и укоризна. Говорит не как учитель, не как апостол, не как имеющий учеников, – что выражало бы достоинство, – но: «но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих»; не просто: «чада», но и: «возлюбленная». Простите мне, говорит; если сказано что-нибудь неприятное, то это произошло от любви. Не сказал: обличаю, но: вразумляю. Кто не стал бы слушать отца, сетующего и предлагающего полезные советы? Потому сказал это не прежде, но когда уже нанес удар. Но, скажут, разве другие учители не любят нас? Я не говорю этого, но они не столько любят. Для краткости он не объяснил этого, но указал на это занятиями и названиями, употребив слова: наставник и отец.

«Ибо, хотя у вас тысячи, говорит, наставников во Христе, но не много отцов» (1Кор.4:15). Здесь он указывает не на достоинство свое, но на преизбыток любви; не укоряет их, присовокупив: «во Христе», но утешает, назвав не льстецами, но наставниками тех, которые принимают на себя заботы и труды; также выразил и свое попечение. Потому не сказал: не много учителей, но: не отцов. Таким образом он не хотел ни указывать им на свое достоинство, ни напоминать, как много они получили от него пользы, но согласившись, что и другие учители много потрудились для них, – а таково свойство наставника, – преизбыток любви усвояет себе, так как это свойство отца. И не говорит только, что никто так не любит их, как он, – это было бы недоказательно, – но указывает и на самое дело. Какое? «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Во Христе Иисусе: я, говорит, не приписываю этого себе самому. Опять намекает на тех, которые присвояли учение себе самим. «Ибо печать, – говорит, – моего апостольства – вы» (1Кор.9:2); и еще: «я насадил» (1Кор.3:6); а здесь: «я родил». Не сказал: я возвестил слово, но: «я родил», употребив выражение близкое к природе, так как он старался об одном, как бы выразить любовь, которую питал к ним. Те, приняв от меня, воспитали вас; а то, что вы стали верующими, произошло чрез меня. Сказав им: «как детей», и желая показать, что это не слово лести, он указывает на дело. «Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» (1Кор.4:16). О, какое дерзновение учителя! Каким верным он был образом (Христа), если и другим указывает на это! Впрочем, здесь он не превозносит себя, но показывает легкость добродетели.

Не говори: я не могу подражать тебе; ты – учитель, и великий учитель. Не такое расстояние между мной и вами, какое между мной и Христом, и однако я подражал Ему. Когда он пишет к ефесеям, то не предлагает в посредники себя самого, но прямо руководит всех их к Нему: «подражайте, – говорит, – Богу» (Еф.5:1); а здесь, так как обращал речь свою к немощным, представляет посредствующим себя самого. С другой стороны показывает, что и таким образом можно подражать Христу. Кто подражает верному образу, тот подражает первообразу. Посмотрим же, как он подражал Христу. Это подражание не требует ни времени, ни искусства, но одного желания. Вошедши в мастерскую живописца, мы не в состоянии подражать его картине, хотя бы тысячу раз смотрели на нее; а Христу можно подражать даже по одному слуху.

Итак, хотите ли, я покажу вам картину, изобразив пред вами жизнь Павла? Представьте картину, которая гораздо лучше царских изображений. Основание ее – не склеенные доски и не натянутое полотно, а дело Божие служит ей основанием; это – душа и тело. Душа есть творение Бога, а не людей; равно также и тело. Вы рукоплещете? Но теперь не время рукоплесканий, а после можете и рукоплескать и подражать. Таким образом основанием этой картины служит вещество общее для всех. Душа от души нисколько не отличается, как душа, но от желания зависит их различие. Как тело от тела нисколько не отличается, как тело, но оно одинаково у Павла и у всех других, и только подвиги делают одно чище другого, так надобно думать и о душе. Итак, представнм картину – душу Павла. Эта картина была прежде закоптевшая и покрытая паутинами, – ничего ведь нет хуже вражды против Бога, – но когда пришел Преобразующий все и увидел, что она имеет такой вид не по лености и нерадению, а по неведению и потому, что не имеет цветов благочестия, – он ведь имел ревность, но красок не имел, потому что имел ревность не по разуму, – то сообщил ей цвет истины, т.е. благодать, и тотчас же сделал ее царским изображением. Он, принявши краски и узнав то, чего не знал, не терял времени, но тотчас же стал превосходным художником. И во-первых, глава его явилась царской, когда он проповедовал Христа; затем и все тело стало таким же, по строгости жизни. Живописцы, заключившись у себя дома, исполняют свое дело с великим тщанием и безмолвием и никому не отворяют двери; а он, выставив картину среди вселенной, где все противились ему, возмущались и беспокоили его, довершал здесь это царское изображение, и не смотрел на препятствия. Потому и говорил: «мы сделались позорищем для мира» (1Кор.4:9), на земле и на море, для неба и всей вселенной, для мира чувственного и духовного, – и между тем живописал свою картину. Хотите ли видеть и прочие ее части, начиная с головы? Или хотите, чтобы мы начали исчисление снизу? Посмотри же на эту статую из золота, или еще драгоценнейшую золота и достойную стоять на небе, не спаянную оловом и не прикрепленную к одному месту, но пробегающую от Иерусалима до Иллирика, достигающую Испании и как бы на крыльях носящуюся по всей вселенной. Что может быть прекраснее этих ног, прошедших всю лежащую под солнцем землю? О красоте их и пророк предвозвестил, когда сказал: «как прекрасны… ноги благовестника, возвещающего мир!» (Ис.52:7). Видишь ли, как прекрасны ноги его? Хочешь ли видеть грудь? Приди, я покажу тебе и ее, и ты увидишь, что она светлее прекрасных ног его и даже самой груди древнего законодателя. Моисей держал каменные скрижали, а он имел внутри самого Христа, носил в себе образ самого Царя и очистилища; потому был честнее херувимов. Не такой голос оттуда исходил, какой отсюда; там беседа касалась большей частью предметов чувственных, а язык Павла возвещал о предметах, превышающих небеса; от очистилища произносились вещания к одним только иудеям, а от него – к целой вселенной; там – чрез вещи бездушные, а здесь – чрез добродетельную душу.

Он был очистилищем, светлейшим неба, сияющим не разнообразием звезд и не лучами солнечными, но имеющим внутри себя самое Солнце правды, изливавшее оттуда лучи свои. На это (чувственное) небо иногда находит облако и потемняет его, а на грудь Павла не находила никогда никакая подобная непогода, или лучше, многие непогоды и часто находили на него, но не помрачали света его, а напротив этот свет блистал среди искушений и опасностей. Потому он, находясь сам в узах, восклицал: «для слова Божия нет уз» (2Тим.2:9). Так всегда язык его изливал лучи и ни страх, ни опасность не помрачали груди его. Эта грудь, по-видимому, была превосходнее ног его; но и они также превосходны, как ноги, и она – как грудь. Хочешь ли видеть, как прекрасен и желудок его? Послушай, что он сам говорит о нем: «если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего» (1Кор.8:13). Хорошее дело не есть мяса, не пить вина и не употреблять ничего такого, чем брат твой оскорбляется, соблазняется, или смущается. «Пища для чрева, и чрево для пищи» (1Кор.6:13). Что может быть и прекраснее этого желудка, приученного к такому воздержанию, хранившего всякое целомудрие, умевшего поститься, алкать и жаждать? Как хорошо обученный конь, управляемый золотой уздой, так и он выступал стройно, побеждая требования природы, потому что в нем выступал Христос. А при таком целомудрии, очевидно, исчезало и всякое другое зло. Хочешь ли видеть и руки его, каковы они ныне? Или хочешь видеть, как худы они были прежде? Прежде он входил в дома и влачил (в темницу) мужей и жен, как бы имея руки не человека, но какого-нибудь дикого зверя (Деян.8:3); а когда принял цветы истины и достиг духовной опытности, тогда эти руки были уже не человеческие, но духовные, имевшие на себе узы каждый день; они уже не наносили ударов никому и никогда, но сами тысячу раз подвергались ударам. Этих рук даже устыдилась некогда эхидна: они были уже не человеческие руки; поэтому она и не причинила им вреда (Деян.28:3–6). Хочешь ли видеть плечи его, столь же прекрасные, как и прочие члены?

Послушай, что он сам говорит о них: «от Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской« (2Кор.11:24–25). Но чтобы и нам не погрузиться в беспредельную глубину и не слишком распространить речь свою, перечисляя все члены его порознь, оставим тело его и обратим взоры на другую красоту, – на красоту одежд его, которых боялись злые духи, и потому бежали от них, от которых исцелялись и болезни (Деян.19:12). Где ни являлся Павел, все уступало и покорялось ему, как бы победителю вселенной. Подобно тому, как получившие на войне множество ран, увидев оружие нанесшего им раны, трепещут, так и злые духи, увидев только полотенца его, отступали. Где теперь богатые и гордящиеся своим имуществом? Где исчисляющие свои достоинства и драгоценные одежды? Сравнив себя с Павлом, они увидят, что все их сокровища – грязь и помет. И что я говорю об одеждах и золотых вещах? Если бы кто предложил мне во власть целую вселенную, то один ноготь Павла я почел бы важнее такой власти, бедность его выше всякой роскоши, бесчестие – всякой чести, наготу – всякого богатства, заушение священной его главы – всякого удовольствия, брошенные в него камни – всякой диадемы. Будем и мы, возлюбленные, желать себе такого же венца; и хотя теперь нет гонения, однако будем приготовлять себя к тому. И он сделался славным мужем не от одних гонений: «порабощаю тело мое», говорил он (1Кор.9:27); а это можно делать и без гонений. Также «попечения о плоти, – увещевал он, – не превращайте в похоти» (Рим.13:14); и еще: «имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1Тим.6:8); а для этого не нужно гонений. Богатых же он вразумляет так: «желающие обогащаться впадают в искушение» (1Тим.6:9). Потому если мы будем таким образом упражняться и подвизаться, то будем увенчаны и, хотя бы и не было гонения, получим за то великие награды; а если станем утучнять тело свое и проводить жизнь свойственную свиньям, то и во время мира впадем во многие грехи и подвергнемся стыду.

Разве ты не знаешь, с кем у нас брань? С силами бестелесными (Еф.6:12). Как же мы одолеем их, будучи плотскими? Если сражающийся против людей имеет нужду в благоразумном воздержании, то тем более – против злых духов. Если же мы при своей тучности будем еще привязаны к богатству, то как одолеем этих противников? Богатство – это узы, тяжкие узы для неумеющих пользоваться им, это жестокий бесчеловечный тиран, направляющий все к погибели раболепствующих ему. Но, если мы захотим, то можем низвергнуть с престола тяжелую власть этого тирана и заставить его повиноваться нам, а не повелевать нами. Каким же образом? Если будем разделять свое богатство всем. Доколе оно находится наедине с нами, то, как бы какой разбойник в пустыне, причиняет всякого рода зло; а когда мы выводим его в общество людей, то оно уже не может повелевать нами, потому что тогда все со всех сторон обуздывают его.

Не то я говорю, чтобы иметь богатство было грешно, грех – не разделять его бедным и худо пользоваться им. Бог не сотворил ничего худого, но «все… хорошо весьма» (Быт.1:31); следовательно и богатство – добро, но тогда, когда оно не завладевает имеющими его, когда оно избавляет ближних от бедности. Как свет не был бы добром, если бы не прогонял мрака, но еще увеличивал его, так и богатство я не назову добром, если оно не избавляет от бедности, но умножает бедность. Богат тот, кто не нуждается брать у других, но сам помогает другим; а кто старается брать у других, тот не богат, но беден. Таким образом не богатство есть зло, а бедственное настроение души, обращающее богатство в бедность. Такие люди несчастнее просящих (милостыню) в переулках, слепых и увечных; облекаясь в шелковые и светлые одежды, они презреннее одетых в рубища; выступая гордо на торжище, они беднее скитающихся по перекресткам, входящих во дворы и там вопиющих и просящих помощи. Эти последние прославляют Бога и изрекают слова милости и великого любомудрия; потому мы и оказываем им сострадание, простираем руку (помощи) и никогда не осуждаем. А недобрые богачи изрыгают слова жестокости и безчеловечия, любостяжания и сатанинских похотей; потому они для всех ненавистны и смешны. Посмотри, что у всех людей считается постыдным – от богатых ли брать, или от бедных? Конечно, от бедных. А это и делают богатые, которые никогда не пойдут к более богатым. Бедные же берут от богатых; нищий не станет просить у нищего, но у того, кто достаточнее его; а богатый требует от бедного. Притом, скажи мне, что почтеннее – брать ли от дающих добровольно и расположенных к тому, или требовать и вынуждать нежелающих? Конечно, не вынуждать нежелающих. А богатые поступают напротив. Бедные получают от дающих добровольно и расположенных к тому, богатые же от нежелающих и противящихся; а это и есть доказательство большой бедности (их самих). Если и на обед никто не решится идти, когда приглашающий не будет иметь расположения к приглашаемому, то хорошо ли брать имущество другого с принуждением? Не потому ли мы отвращаемся и убегаем от лающих псов, что они неотступно нападают на нас? То же делают и богатые. Разве почетнее, когда к потере имущества присоединяется еще страх? Это хуже всего. Потому употребляющий все меры к приобретению имущества не смешнее ли всех? Из страха мы часто и псам бросаем все, что имеем в руках. Притом что постыднее, скажи мне, просить ли одетому в рубище, или облеченному в шелковые одежды? Когда какой-нибудь богач держит у себя престарелых бедных, чтобы овладеть их имуществом, тогда как у них еще есть дети, то достоин ли он прощения? Если хотите, обратим внимание на самые слова, какие произносит богач, требуя себе чего-нибудь, и какие – бедные. Что же говорит бедный? Подающий милостыню, говорит он, никогда не оскудеет, потому что подает из Божьего достояния; Бог человеколюбив и воздаст больше. Все это – слова любомудрия, вразумления и совета; они внушают тебе взирать на Владыку и избавляют тебя от страха будущей бедности; вообще много назидательного всякий может заметить в словах нищих. А каковы речи богатых? Свойственные свиньям, собакам, волкам и другим животным. Одни из них рассуждают о трапезах, о блюдах, о сластях, о винах, о благовониях, об одеждах и всякого рода излишествах; другие – о процентах и закладах, о составлении заемных писем и уплате неисчетного множества долгов, получивших начало еще при отцах и дедах, об отнятии у одного – дома, у другого – поля, у иного – слуги и всего его имущества.

Что сказать о духовных завещаниях, писанных не чернилами, а кровью? Представив неизбежную опасность, или сделав какие-нибудь обольстительные обещания тем, у кого видят несколько имущества, они убеждают устранить всех прямых наследников, часто угнетаемых бедностью, и вместо того вписать их самих. Не хуже ли это всякого неистовства и свирепости диких зверей? Потому, увещеваю вас, будем убегать всякого такого богатства, покрытого стыдом и убийствами, а приобретать богатство духовное, искать сокровищ небесных. Кто имеет эти сокровища, тот только богат, тот достаточен, тот владеет всеми здешними и тамошними благами. Кто хочет быть бедным по слову Божию, для того бывают отворены двери всех, – потому что человеку, не ищущему никаких стяжаний для Бога, всякий уделит от своего; а кто хочет получить неправедно хотя немногое, для того бывают заключены двери всех. Потому, чтобы нам иметь и здешние и тамошние блага, изберем сокровища непогибающие и богатство бессмертное, которого и да сподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа (с Которым Отцу, со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь).

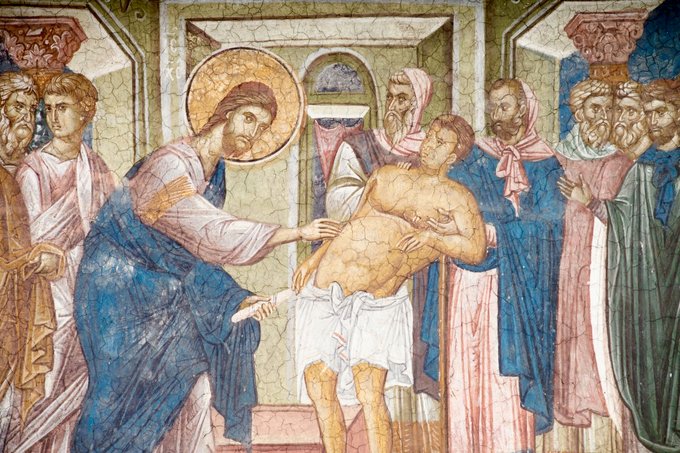

Евангелие по Матфею

Мф. 17:14-23

| Цр҃ко́внослав |

Синодальный |

| [Заⷱ҇ 72] И҆ прише́дшымъ и҆̀мъ къ наро́дꙋ, пристꙋпѝ къ немꙋ̀ человѣ́къ, кла́нѧѧсѧ є҆мꙋ̀ |

[Зач. 72.] Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, |

| и҆ глаго́лѧ: гдⷭ҇и, поми́лꙋй сы́на моего̀, ꙗ҆́кѡ на нѡ́вы мцⷭ҇ы бѣснꙋ́етсѧ и҆ ѕлѣ̀ стра́ждетъ: мно́жицею бо па́даетъ во ѻ҆́гнь и҆ мно́жицею въ во́дꙋ: |

сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, |

| и҆ приведо́хъ є҆го̀ ко ᲂу҆чн҃кѡ́мъ твои̑мъ, и҆ не возмого́ша є҆го̀ и҆сцѣли́ти. |

я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. |

| Ѿвѣща́въ же і҆и҃съ речѐ: ѽ, ро́де невѣ́рный и҆ развраще́нный, доко́лѣ бꙋ́дꙋ съ ва́ми; доко́лѣ терплю̀ ва́мъ; приведи́те мѝ є҆го̀ сѣ́мѡ. |

Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. |

| И҆ запретѝ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ, и҆ и҆зы́де и҆з̾ негѡ̀ бѣ́съ: и҆ и҆сцѣлѣ̀ ѻ҆́трокъ ѿ часа̀ тогѡ̀. |

И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час. |

| Тогда̀ пристꙋ́пльше ᲂу҆чн҃цы̀ ко і҆и҃сꙋ на є҆ди́нѣ, рѣ́ша: почто̀ мы̀ не возмого́хомъ и҆згна́ти є҆го̀; |

Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? |

| І҆и҃съ же речѐ и҆̀мъ: за невѣ́рствїе ва́ше: а҆ми́нь бо гл҃ю ва́мъ: а҆́ще и҆́мате вѣ́рꙋ ꙗ҆́кѡ зе́рно горꙋ́шно, рече́те горѣ̀ се́й: прейдѝ ѿсю́дꙋ та́мѡ, и҆ пре́йдетъ: и҆ ничто́же невозмо́жно бꙋ́детъ ва́мъ: |

Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; |

| се́й же ро́дъ не и҆схо́дитъ, то́кмѡ моли́твою и҆ посто́мъ. |

сей же род изгоняется только молитвою и постом. |

| Живꙋ́щымъ же и҆̀мъ въ галїле́и, речѐ и҆̀мъ і҆и҃съ: пре́данъ и҆́мать бы́ти сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй въ рꙋ́цѣ человѣ́кѡмъ, |

Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, |

| и҆ ᲂу҆бїю́тъ є҆го̀, и҆ въ тре́тїй де́нь воста́нетъ. И҆ ско́рбни бы́ша ѕѣлѡ̀. |

и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. |

Толкование на Мф. 17:14-23 праведного Иоанна Кронштадтского

Мф.17:14. «Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,»

Мф.17:15. «сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду,»

«15 ст. и далее. Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает… я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. (Мф. 17:15–17) Прискорбно было для Господа слышать от посторонних, что ученики Его не могли изгнать беса из человека. В который раз Он видит, что приближенные Его все еще недостаточно убеждены в Его Божественном всемогуществе! Теперь опять то же. Этим, кажется, можно объяснить Его неласковый ответ человеку, просившему исцелить сына своего. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час. Стоило только Господу запретить бесу, чтобы он не мучил отрока, – и бес беспрекословно повинуется. И ныне именем Господним запрещают бесов при крещении младенцев.

Отсюда разительно открывается величие и всемогущество Господа» [1, 77].

«Сегодня было читано Евангелие об исцелении Иисусом Христом бесноватого лунатика, а в самом конце Евангелия – предсказание Господа о Своих страданиях и смерти в Иерусалиме (См.: Мф. 17:14–23). Евангелие показывает, сколь силен может быть человек верою в Господа, именно, – столь силен, что может и горы переставлять, и сколь немощен, бессилен и жалок человек неверующий, ибо бывает жалким игралищем бесов и страстей своих и чужих; оно показывает также великую силу молитвы и поста, когда они идут рука об руку, взаимно подкрепляя друг друга.

Вы видите мысленными очами в этом Евангелии несчастного отца, измученного страданиями несчастного бесноватого сына, которого с детства злой дух страшно мучил в новолуния и повергал нередко то в огонь, то в воду. Отец просит милости у Господа, чтобы Он исцелил сына его, прибавляя, что ученики Господни, коих он просил о том, не могли исцелить его. Господь, обличив и укорив людей Своим праведным словом в неверии и развращении, велит привести бесноватого к Себе и сейчас одним запрещением исцеляет его (См.: Мф. 17:14–18). Что это за бесноватый лунатик? Это человек, подверженный действию злого духа, мучившего в новолуния, – с коварным умыслом, чтобы люди приписывали это зло не ему, злому духу, а неповинному ни в чем созданию Божию – луне, и тем произносили хулу на Творца луны. Так толкует это святой Златоуст. Злые духи, причиняя многообразное зло людям, хотят утаить от людей свои пагубные действия, чтобы люди не возненавидели их и не отвратились от них и от их пагубных дел совершенно, – и обратить свои клеветы на прекрасное и многополезное творение Божие, – на луну, ночное светило. Но злому духу не укрыться с своими пагубными кознями! Человек богопросвещенный сейчас узнает его пакости и благодатию Божиею разрушит их. Неверующие же не осторожны; они доселе уловляются в сети его и страдают от него, подобно указанному лунатику» [9, 219].

Мф.17:17. Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.

Мф.17:18. «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.»

«Мысли на улице, во время прогулки, при виде восходящей луны. – Я чрез все угождаю вам, говорит Господь: Я сотворил вас по образу и подобию Своему; Я засветил для вас солнце, луну и звезды; Я сотворил для вас землю со всеми плодами; Я разлил воздух для дыхания вашего; Я дал вам огонь для освещения и согревания вашего и варения пищи вашей; дал вам многоразличную пищу сладости, как и многоразличное питие; Я умудрил вас делать многоразличные ткани для одеяния вашего и дал материалы для него; Я дал вам злато, сребро, медь и другие металлы в недрах земных для монеты и для изделий ваших; Я собрал вас в благоустроенные общества; Я дал вам царя по сердцу Моему, помазанника Моего, образ Мой на земле; Я дал вам, наконец, единородного Сына Своего, на смерть отдал Его, с Его изволения, вам в пищу и питие, Церковь на земле под Его главенством устроил; вы же что для Меня сделали и делаете? Чем воздаете за вся благая Моя? – Забвением Меня, неблагодарностью предо Мною, отвержением Меня, презрением законов Моих! О, роде лукавый и развращенный! доколе буду с вами? доколе терплю вам?» [Мф. 17:17]. [5, т. 1, 169].

Мф.17:19. «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?»

Мф.17:20. «Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;»

Мф.17:21. «сей же род изгоняется только молитвою и постом.»

«Ст. 19–21. Ученики наедине спрашивают Господа: почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно (не говорю больше, например как дерево) и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас: сей же род изгоняется только молитвою и постом. О, божественная сила веры! Господь уверяет, что, если мы имеем хотя небольшую веру в Господа как всемогущего и всеблагого Творца мира видимого и невидимого, и тогда мы можем делать при ее посредстве чрезвычайные дела, например переставлять горы с места на место. В самом деле, что стоит это для всемогущества Божия?

Если земля, которой тяжесть по причине огромного количества весу почти невозможно исчислить, держится в пустом пространстве мира, ничем не поддерживаемая, если бесчисленные миры, большая часть которых превосходит величиною нашу землю, также вращаются, подобно легким мячам, в пространствах неба силою притяжения и отталкивания, – то не пойдет ли со своего места по слову разумной твари, преданной своему Творцу и верующей в Его бесконечное могущество, какая-нибудь земная гора, какая-нибудь масса земного вещества? Духу естественно повелевать вещественною природою: он бесконечно выше, благороднее и могущественнее ее, по крайней мере, таким он создан и таким быть должен. Только по грехам нашим вещественная природа вышла из-под нашего подчинения, не слушает нас, иногда даже враждует против нас. Возвратим себе первобытное господство, соделаемся по живой вере едино с Господом, Творцом мира, тогда мы увидим, что значит человек верующий, святой, богоподобный: он делается как бы богом.

Как велика сила поста и молитвы! Не мудрено: во время поста душа становится господствующею над похотями тела, вообще подчиняет его себе, а чрез плоть действует весьма часто диавол; постник побеждает, следовательно, и плоть и диавола – значит, тогда он близок к Богу по нравственному своему состоянию и всего легче может делать силы Божии. Если к этому еще присоединяется молитва, которая низводит к нам благословение и помощь неба, тогда человек действительно может повелевать не только вещественною природою, но и падшими духами. Чем победил диавола Сам Господь? Постом и молитвою» [1, 78].

«Сей род не исходит, – сказал Спаситель о бесах, вошедших в людей, – токмо молитвою и постом (Мф. 17:21; Мк. 9:29). И точно, этот род исходит из людей молитвою. Люди не от мира сего знают это по опыту. Часто после усердной молитвы в минуты спокойствия душевного, в минуты свободы от искушений они с ужасом вспоминают о том страшном мучении, которое производил в них демон темный, и радуются, как бы спасшись от ада, когда он силою молитвы выйдет из них и Ангел мирный осенит их опять своими святыми и священными крилами» [2, 214].

«В читанном сегодня Евангелии замечательно обличение от Господа учеников Своих в неверии. Неужели и апостолы сначала колебались в вере? Да, и они иногда были немощны, до Сошествия на них Святого Духа, – и то веровали, то иногда впадали в неверие и маловерие; по крайней мере, это должно сказать о девяти, исключая трех так называемых столпов веры: Петра, Иакова и Иоанна. Верою они исцеляли всякие болезни, воскрешали мертвых, очищали прокаженных, изгоняли бесов, а когда благодать оставляла кого из них за маловерие и неверие, тогда не могли и бесов изгонять, как вот и упоминается в сегодняшнем Евангелии. Потому Господь чрез них и нас всех учит иметь несомненную веру и говорит: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас (Мф. 17:20). Действительно, все истинно веровавшие, все святые верою творили многие чудеса, верою невозможное делали возможным. Читайте описания их жизни – и увидите сами, сколько сильна вера! А между тем люди нашего века щеголяют, хвалятся неверием! Это ли просвещенный век? Как! Мы обязаны всеми успехами просвещения по всем отраслям – вере нашей, пролившей преизобильный свет в разумы человеческие и во все науки, и мы же отвергаем веру? Чада отвергают свою матерь, их породившую и воспитавшую? Безумно и неблагодарно!

Братия и сестры, дорожите своею верою! Берегите свою веру. Без веры нет спасения; без веры человек погибнет навеки. Аминь» [9, 223].

«Вот сколько разных видов беснования, или мании в людях! Да еще и не все они тут: ибо греховное беснование имеет бесчисленные виды, и гидра греха многоглава. – Чем врачеваться от этой нравственной болезни, чем спасаться от этого многоглавого чудовища, чтобы не сделаться жертвою коварства лукавых, злых, нечистых и скверных демонов? Только смиренною верою в Господа Иисуса Христа, поправшего силу диавольскую, искренним, глубоким покаянием, молитвою и постом. Сей род не исходит, токмо молитвою и постом, говорит Господь (Мф. 17:21). Для того, между прочим, и установлены Святою Церковию посты, чтобы христиане имели в них оружие против диавола и бесчисленных козней его» [9, 314].

Апостола Павла послание к галатам

Гал. 5:22-26, 6:1-2

| Цр҃ко́внослав |

Синодальный |

| [Заⷱ҇ 213] Пло́дъ же дꙋхо́вный є҆́сть любы̀, ра́дость, ми́ръ, долготерпѣ́нїе, бла́гость, милосе́рдїе, вѣ́ра, |

[Зач. 213.] Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, |

| кро́тость, воздержа́нїе: на таковы́хъ нѣ́сть зако́на. |

кротость, воздержание. На таковых нет закона. |

| А҆ и҆̀же хрⷭ҇тѡ́вы сꙋ́ть, пло́ть распѧ́ша со страстьмѝ и҆ похотьмѝ. |

Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. |

| А҆́ще живе́мъ дꙋ́хомъ, дꙋ́хомъ и҆ да хо́димъ. |

Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. |

| Не быва́имъ тщесла́вни, дрꙋ́гъ дрꙋ́га раздража́юще, дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ зави́дѧще. |

Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. |

| Бра́тїе, а҆́ще и҆ впаде́тъ человѣ́къ въ нѣ́кое прегрѣше́нїе, вы̀ дꙋхо́внїи и҆справлѧ́йте такова́го дꙋ́хомъ кро́тости: блюды́й себѐ, да не и҆ ты̀ и҆скꙋше́нъ бꙋ́деши. |

Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. |

| [Заⷱ҇ 214] Дрꙋ́гъ дрꙋ́га тѧгѡты̀ носи́те, и҆ та́кѡ и҆спо́лните зако́нъ хрⷭ҇то́въ. |

[Зач. 214.] Носи́те бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. |

Толкование на Гал. 5:22-26, 6:1-2 Феофилакта Болгарского, архиепископа Охридского

Гал.5:22. Плод же духа: любовь, радость, мир,

Дела дурные происходят только от нас. Поэтому он и назвал их делами плоти, которые вместе с тем совершаются с усилием и напряжением. Добрые же дела требуют не только нашей заботливости, но и содействия свыше. Поэтому назвал их плодом Духа, так как от нас дается семя, то есть произволение, но чтобы стать ему плодом – это зависит от Бога. Корень же всех благ он полагает, во-первых, в любви, а потом в радости. Ибо любящий всегда радуется, даже и когда переносит зло, потому что на причиняющего зло он смотрит, как на благодетеля. Но радуется о Боге, так как все для Него делает и переносит, и вследствие этого веселится с благой совестью. А от любви и радости он пользуется и миром душевным, потому что не волнуется помыслами и со всеми посторонними. А если, казалось бы, он и оказывает вражду к кому-нибудь, то враждует не против самих людей, а против их пороков; он любит их как братьев, и эту вражду он проявляет к их пользе, чтобы они исправились.

долготерпение, благость, милосердие, вера,:

Гал.5:23. кротость, воздержание.

Долготерпение по Писанию тем, по-видимому, отличается от кротости, что долготерпеливый после долгого размышления, не поспешно, но медлительно, полагает соответственное наказание на грешника; а кроткий совсем прощает. Как например, Моисей, простивший Мариам и Аарона, был назван кротким пред всеми живущими на земле (Чис. 12). Благость же нечто более общее сравнительно с милосердием (ἀγαθοδύνη). Благ Господь ко всем вообще, но милосердие благодетельствует только достойным, по выражению: «ублажи, Господи, благия» (Пс.124:4). И о вере говорит не о простой, но о той, которая двигает горами, которая несомненно верит, что невозможное у людей возможно для Бога. Но выше всего воздержание не от яств только, но и от всего дурного.

На таковых нет закона.