Евангелие по Иоанну

Ин. 21:15-25

| Цр҃ко́внослав | Синодальный |

| [Заⷱ҇ 67] Є҆гда́ же ѡ҆бѣ́доваше, гл҃а сі́мѡнꙋ петрꙋ̀ і҆и҃съ: сі́мѡне і҆ѡ́нинъ, лю́биши ли мѧ̀ па́че си́хъ; Глаго́ла є҆мꙋ̀: є҆́й, гдⷭ҇и, ты̀ вѣ́си, ꙗ҆́кѡ люблю́ тѧ. Гл҃а є҆мꙋ̀: пасѝ а҆́гнцы моѧ̑. | [Зач. 67.] Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих. |

| Гл҃а є҆мꙋ̀ па́ки второ́е: сі́мѡне і҆ѡ́нинъ, лю́биши ли мѧ̀; Глаго́ла є҆мꙋ̀: є҆́й, гдⷭ҇и, ты̀ вѣ́си, ꙗ҆́кѡ люблю́ тѧ. Гл҃а є҆мꙋ̀: пасѝ ѻ҆́вцы моѧ̑. | Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. |

| Гл҃а є҆мꙋ̀ тре́тїе: сі́мѡне і҆ѡ́нинъ, лю́биши ли мѧ̀; Ѡ҆скорбѣ́ (же) пе́тръ, ꙗ҆́кѡ речѐ є҆мꙋ̀ тре́тїе: лю́биши ли мѧ̀; и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: гдⷭ҇и, ты̀ всѧ̑ вѣ́си: ты̀ вѣ́си, ꙗ҆́кѡ люблю́ тѧ. Гл҃а є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: пасѝ ѻ҆́вцы моѧ̑: | Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. |

| а҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю тебѣ̀: є҆гда̀ бы́лъ є҆сѝ ю҆́нъ, поѧ́салсѧ є҆сѝ са́мъ и҆ ходи́лъ є҆сѝ, а҆́може хотѣ́лъ є҆сѝ: є҆гда́ же состарѣ́ешисѧ, воздѣ́жеши рꙋ́цѣ твоѝ, и҆ и҆́нъ тѧ̀ поѧ́шетъ и҆ веде́тъ, а҆́може не хо́щеши. | Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. |

| Сїе́ же речѐ, назна́менꙋѧ, ко́ею сме́ртїю просла́витъ бг҃а. И҆ сїѧ̑ ре́къ, гл҃а є҆мꙋ̀: и҆дѝ по мнѣ̀. | Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною. |

| Ѡ҆бра́щьсѧ же пе́тръ ви́дѣ ᲂу҆чн҃ка̀, є҆го́же люблѧ́ше і҆и҃съ, в̾слѣ́дъ и҆дꙋ́ща, и҆́же и҆ возлежѐ на ве́чери на пе́рси є҆гѡ̀ и҆ речѐ: гдⷭ҇и, кто̀ є҆́сть предаѧ́й тѧ̀; | Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя? |

| Сего̀ ви́дѣвъ пе́тръ, глаго́ла і҆и҃сови: гдⷭ҇и, се́й же что̀; | Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что? |

| Гл҃а є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: а҆́ще хощꙋ̀, да то́й пребыва́етъ, до́ндеже прїидꙋ̀, что̀ къ тебѣ̀; ты̀ по мнѣ̀ грѧдѝ. | Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною. |

| И҆зы́де же сло́во сѐ въ бра́тїю, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆чн҃къ то́й не ᲂу҆́мретъ. И҆ не речѐ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ, ꙗ҆́кѡ не ᲂу҆́мретъ, но: а҆́ще хощꙋ̀ томꙋ̀ пребыва́ти, до́ндеже прїидꙋ̀, что̀ къ тебѣ̀; | И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? – |

| Се́й є҆́сть ᲂу҆чн҃къ свидѣ́тельствꙋѧй ѡ҆ си́хъ, и҆́же и҆ написа̀ сїѧ̑: и҆ вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинно є҆́сть свидѣ́тельство є҆гѡ̀. | Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его. |

| Сꙋ́ть же и҆ и҆́на мнѡ́га, ꙗ҆̀же сотворѝ і҆и҃съ, ꙗ҆̀же а҆́ще бы по є҆ди́номꙋ пи̑сана бы́ша, ни самомꙋ̀ мню̀ (всемꙋ̀) мі́рꙋ вмѣсти́ти пи́шемыхъ кни́гъ. А҆ми́нь. | Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. |

Толкование на Ин. 21:15-25 Феофилакта Болгарского, архиепископа Охридского

Ин.21:15. Когда же они обедали, Иисус, говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.

Так как обед имел у Него цель, то Он вручает Петру попечение об овцах всей вселенной, вручает попечение не иному кому, а ему, во-первых, потому, что он был избранным из всех и был устами всего лика апостолов; потом для того, дабы показать, что он должен иметь дерзновение, так как отречение его заглажено. Об отречении не воспоминает, не порицает за оное, а говорит: «Если любишь Меня, позаботься о братьях и докажи теперь ту горячую любовь ко Мне, о которой ты говорил, что готов и умереть за Меня».

Ин.21:16. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.

Ин.21:17. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня?

Трижды спрашивает его частью для того, чтобы показать, что Он столько заботится о верующих и столько любит Своих овец, что попечение об овцах Его служит признаком любви к Нему Самому; частью троекратным вопрошением и исповеданием врачует троекратное отречение и словами исправляет падение, бывшее на словах. Отселе произошел обычай – от желающих креститься требовать троекратного исповедания.

и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя.

После первого и второго вопроса Петр призывает в свидетели Его Самого, знающего сердца; он уже не надеется сам на себя, не отвечает с поспешностью, но всякий раз прибавляет: «Ты знаешь».

Когда же Петр был спрошен и в третий раз, то он смутился, не ошибочно ли он думает о себе, что любит, тогда как, быть может, на деле не любит, потому что и прежде он много думал о себе и крепости своей, однако же, последствия опровергли его. И теперь он убоялся того же. Потому и отвечает с благоговением: «Господи! Ты все знаешь, и настоящее, и будущее; Ты знаешь, что ныне я люблю Тебя, как мне кажется, но пребудет ли моя любовь на последующее время, это Ты знаешь, а я не стою сам за себя».

Иисус говорит ему: паси овец Моих.

Иной, может быть, будет находить различие между названиями: «агнцы» и «овцы», между словами «питать» и «паси». Под «агнцами», может быть, разумеются начинающие, а под «овцами» – более совершенные. Итак, кто любит Христа, тот должен иметь попечение об агнцах и об овцах, должен «питать» агнцев, то есть иметь над ними надзор более простой, и «пасти» овец, что указывает на высшее руководство. Иногда, впрочем, и совершеннейшие нуждаются в нежном попечении, и приставники овец должны кормить их. «Пасти» выражает надзор более строгий, а «питать» – более нежный. Что же мы воздадим Господу, который так возлюбил нас, что признаком любви к Себе поставил попечение об Его овцах?

Ин.21:18. Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь.

Господь, сказав Петру о любви к Себе, предсказывает ему и о мучении, которое он претерпит. Говорит это с тем, чтобы показать, что если Он спрашивает его о любви, то спрашивает не по недоверию к нему, но по уверенности, что он любит, ибо как не любит тот, который будет и замучен за Него? Спрашивал для того, чтобы более обнаружить любовь самого Петра и всех прочих научить, что если мы желаем любить Его, то должны доказать любовь к Нему попечением о братиях.

Как же предвещает ему мученичество? Слушай. «Когда ты был молод, то препоясывался сам», и прочее. «Так как, – говорит, – ты любишь Меня и не раз обещался в опасностях за Меня положить душу свою, то будь спокоен; Я исполню твое желание, так что, чего ты не потерпел в молодости, то потерпишь в старости». Напоминает ему о прежней жизни, дабы показать, что духовное с плотским находятся в обратном отношении. В житейских делах полезен молодой, а состарившийся бесполезен; в духовных делах, напротив, подвиг блистательнее тогда, когда наступит старость. Говорит это с целью возбудить его любовь и воспламенить к мученичеству.

Намекает ему и на то, что и он будет распят. Ибо слова «прострешь руки твои, и другой препояшет» указывают не на иное что, как на простертие на кресте и на узы. Словами «когда ты был молод» и опять «а когда состаришься» показывает, что Петр тогда был ни молод, ни стар, а совершенный муж.

Для чего Господь сказал ему, что «другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь»? Хотя Петр желал мученичества, и желал его пламенно, но слова Господа указывают на сочувствие нашего естества к жизни и на то, что душа неохотно разлучается с телом. Ибо Бог так устроил, и устроил на пользу, чтобы мы не убивали сами себя. Посему-то никто, хотя бы и свят был, не отлагает тела бесстрастно.

Ин.21:19. Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога.

Евангелист, по обычаю своему, в объяснение слов присовокупляет: «Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога». Иисус сказал Петру «прострешь руки твои» и прочее, давая разуметь, что он потерпит за Него мучение. Смерть Петрову называет славою Божиею, потому что страдание за Него до смерти поистине есть слава Божия. Ибо, если душа не убеждена вполне, что Он есть истинный Бог, то человек и не умрет за Него. А посему смерть святых есть подтверждение славы Божией.

И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною.

Господь вручил Петру попечение о всех верующих. Ибо, если Иаков и получил престол в Иерусалиме, то Петр – во всей вселенной. После сего Господь говорит ему: «Иди за Мною», показывая попечение о нем и Свое великое расположение к нему.

Под следованием разумей здесь и исполнительность во всех делах и словах. Ибо те следуют за Ним, которые идут по следам Его жизни и подражают Его исправности во всем. Может быть, повелевает Петру и чувственно следовать за Собою, являя, как я сказал, Свое особенное расположение к нему. Ибо мы делаем последователями своими тех, кои близки к нам.

Ин.21:20. Петр же, обратившись видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя?

Для чего евангелист упоминает о том, что он преклонялся к груди и спрашивал, кто предаст Тебя? Не просто и не случайно, но чтобы показать, что Петр и после отречения своего имел дерзновение перед Господом. Ибо тот, кто прежде Креста не смел спросить о предателе, но поручал вопрос другому, именно Иоанну, тому теперь вручается попечение о всех, и он не только вопроса о самом себе не поручает другому, но и о том самом ученике, который пользовался особенною перед всеми любовью, спрашивает Господа и становится как бы ходатаем пред Ним.

Ин.21:21. Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что?

Когда Петр услышал это и удостоился того, что и вселенная ему будет вручена и что он увенчается мученичеством, то, по сильной любви к Иоанну, спрашивает и о нем: «А он что? Не пойдет ли и он тем же путем, которым и мы? Не будет ли и он общником в попечении об овцах и заботе о них?» Ибо слова «иди за Мною» почти то же значат, что ступай, принимай овец, выступай во вселенную.

Ин.21:22. Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною.

Зная, что Петр заботится об Иоанне и не желает разлучиться с ним, Господь, чтобы прекратить неблаговременный их союз и привязанность друг к другу, говорит: «Тебе поручено дело; совершай его и следуй за Мною, когда Я вывожу тебя на проповедь, вручаю тебе всю вселенную. Если же Я хочу, чтобы он оставался здесь, в окрестностях Галилеи, и не хочу послать его вместе с тобою, что тебе до того?«

Слова «пока прииду» некоторые понимали так: пока Я не приду на распявших Меня иудеев, чтобы наказать их посредством римлян и разрушить город их. Ибо говорят, что апостол сей (Иоанн) почти до правления Веспасиана находился в нагорных местах, проповедовал и пребывал там, а перед взятием Иерусалима удалился оттуда.

Итак, поелику им вручалось великое дело – проповедь, им уже не следовало быть вместе друг с другом, но раздельно пойти одному к тем, другому к другим.

Ин.21:23. И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе до того? –

Подивись, пожалуй, скромности евангелиста, с какою он исправляет ошибочное понимание многих, которые не уразумели сказанного о нем Господом, но подумали, что он не умрет. Этого не было, Господь сказал не то, что он не умрет, но что он не будет проповедовать в одно время с Петром, а останется после него. «Пока прииду», то есть пока Я не захочу вывесть и его на проповедь. Тебя Я ныне вывожу на попечение о вселенной, и ты следуй за Мною, а он пусть останется здесь, пока Я опять приду и выведу и его, как тебя.

Некоторые же так понимают: Петр, услышав, что он умрет за Христа, сказал: «Что же Иоанн? Не умрет ли и он?» Христос не отверг этого, ибо всяк, кто родился, тот и умрет, а сказал: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, то есть жил до кончины мира и тогда соделался мучеником за Меня». Отселе и говорят, что он жив, а будет умерщвлен антихристом, когда вместе с Илиею станет проповедовать Христа. Если указывают гроб его, что до того? Он вошел в него живой, а потом преставлен, как Енох и Илия.

Итак, евангелист опровергает ложное мнение тех, кои подумали, что ученик сей не умрет, а будет бессмертен: ибо сущая ложь, чтобы человек был бессмертен. Хотя Енох и Илия не умирали, однако же они смертны. Так и он, хотя не умер, но умрет. Посему понимание слова «не умрет» в том смысле, что будет бессмертен, ложно.

Иные утверждают, что он умер, а слова «если Я хочу, чтобы он пребыл» понимают так, как мы выше изъяснили. Мы высказали все мнения, чтобы для любопытных ни одно не было безызвестно. По нашему мнению, слова «чтобы он пребыл, пока прииду» лучше понимать не о жизни, а о разлуке с Петром, как понимал это достославный и златоустый Иоанн.

Ин.21:24. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его.

Из прочих евангелистов ни один не свидетельствовал сам о себе. Говорят, что он после всех приступил к написанию Евангелия, быв подвигнут и возбужден к тому Христом. Потому-то он постоянно упоминает о любви Его к себе, показывая причину, по которой приступил к написанию, и что Христос поручил это дело тому, которого Он любил более прочих.

И я знаю, что он говорит истину, то есть: «Что я написал, то написал с полною уверенностью, так как я был при всем, при делах и словах, при страданиях и обстоятельствах по воскресении. Посему смело и о самом себе говорю, что я истинен, и вызываю рассмотреть и исследовать каждое в отдельности событие». У нас, людей, когда мы совершенно уверены в истине, есть обыкновение не отказываться от собственного о том свидетельства. Так и апостолы говорили: «Мы свидетели Ему в том, что говорим, и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему» (Деян. 5, 32).

Откуда же видно, что я говорю истину, а не в угоду Учителю? Из того уже, что я многое оставил, видно, что я не хотел угождать Ему. Ибо я выставил на вид все укоризненное, не скрыв и того, что Его называли беззаконником и обманщиком, и даже бесноватым. Очевидно, я не старался угодить Ему. Ибо кто льстит, тот поступает напротив: позорное опускает, а выставляет на вид достославное.

Ин.21:25. Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Не удивляйся сказанному, что если бы писать книги о делах Иисуса, то не вместил бы их мир; но помысли о неизреченной силе Бога Слова и сказанное прими с верою. Ибо как для нас легко говорить, так для Него легко, и даже гораздо легче, творить что Ему угодно.

Некоторые же говорят, что это по обычаю Писания сказано гиперболически; ибо у Писания в обычае употреблять гиперболы. Например: «мы видели города, досягающие до неба» (Чис. 13, 29), «мы видели сынов, и были в глазах наших, как саранча» (Чис. 13, 34) и тому подобное. В таком же, де, смысле и здесь сказано, что мир не мог бы вместить написанных книг.

Иначе под «миром» разумеют человека, мудрствующего мирское; дела же божественные и таинственные, совершенные Иисусом в мире невидимом и видимом, и в домостроительстве последнего времени, которое исполнено тайн, человек мирской не может понять, по сказанному: «многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить» (Ин. 16, 12).

Но будем молиться, чтобы дела и слова Господа никогда не приходили у нас в забвение, но чтобы нам всегда раскрывать сию книгу Возлюбленного и изыскивать сокровище, заключающееся в чудесах и учении Иисуса; чтобы нам, очистившись в слове и жизни, в день откровения удостоиться неизреченнейших дел и тайн, которых ныне, находясь в мире, мы не можем вместить, и соделаться совершенными в Самом Христе, Возлюбившем нас, и через возлюбленного Своего ученика просветившем нас богословием и познанием Его – Сына, и Отца, и Святаго Духа, Которому слава вовеки.

Аминь.

Апостола Павла послание к римлянам

Рим. 8:2-13

| Цр҃ко́внослав | Синодальный |

| [Заⷱ҇ 96] зако́нъ бо дꙋ́ха жи́зни ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ свободи́лъ мѧ̀ є҆́сть ѿ зако́на грѣхо́внагѡ и҆ сме́рти. | [Зач. 96А.] потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. |

| Немощно́е бо зако́на, въ не́мже немоществова́ше пло́тїю, бг҃ъ сн҃а своего̀ посла̀ въ подо́бїи пло́ти грѣха̀, и҆ ѡ҆ грѣсѣ̀ ѡ҆сꙋдѝ грѣ́хъ во пло́ти, | Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, |

| да ѡ҆правда́нїе зако́на и҆спо́лнитсѧ въ на́съ, не по пло́ти ходѧ́щихъ, но по дꙋ́хꙋ. | чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. |

| Сꙋ́щїи бо по пло́ти плотска̑ѧ мꙋ́дрствꙋютъ: а҆ и҆̀же по дꙋ́хꙋ, дꙋхѡ́внаѧ. | Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. |

| Мꙋдрова́нїе бо плотско́е сме́рть є҆́сть, а҆ мꙋдрова́нїе дꙋхо́вное живо́тъ и҆ ми́ръ, | Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, |

| занѐ мꙋдрова́нїе плотско́е вражда̀ на бг҃а: зако́нꙋ бо бж҃їю не покарѧ́етсѧ, ниже́ бо мо́жетъ. | потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. |

| [Заⷱ҇] Сꙋ́щїи же во пло́ти бг҃ꙋ ᲂу҆годи́ти не мо́гꙋтъ. | [Зач. 96Б.] Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. |

| Вы́ же нѣ́сте во пло́ти, но въ дꙋ́сѣ, поне́же дх҃ъ бж҃їй живе́тъ въ ва́съ. А҆́ще же кто̀ дх҃а хрⷭ҇то́ва не и҆́мать, се́й нѣ́сть є҆гѡ́въ. | Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. |

| А҆́ще же хрⷭ҇то́съ въ ва́съ, пло́ть ᲂу҆́бѡ мертва̀ грѣха̀ ра́ди, дꙋ́хъ же живе́тъ пра́вды ра́ди. | А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. |

| А҆́ще ли же дх҃ъ воскр҃си́вшагѡ і҆и҃са ѿ ме́ртвыхъ живе́тъ въ ва́съ, воздви́гїй хрⷭ҇та̀ и҆з̾ ме́ртвыхъ ѡ҆животвори́тъ и҆ ме́ртвєннаѧ тѣлеса̀ ва́ша, живꙋ́щимъ дх҃омъ є҆гѡ̀ въ ва́съ. | Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. |

| Тѣ́мже ᲂу҆̀бо, бра́тїе, до́лжни є҆смы̀ не пло́ти, є҆́же по пло́ти жи́ти. | Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; |

| А҆́ще бо по пло́ти живе́те, и҆́мате ᲂу҆мре́ти, а҆́ще ли дꙋ́хомъ дѣѧ̑нїѧ плотска̑ѧ ᲂу҆мерщвлѧ́ете, жи́ви бꙋ́дете: | ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. |

Евангелие по Матфею

Мф. 10:16-22

| Цр҃ко́внослав | Синодальный |

| [Заⷱ҇ 36] Сѐ, а҆́зъ посыла́ю ва́съ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы посредѣ̀ волкѡ́въ: бꙋ́дите ᲂу҆̀бо мꙋ́дри ꙗ҆́кѡ ѕмїѧ̑, и҆ цѣ́ли ꙗ҆́кѡ го́лꙋбїе. | [Зач. 36.] Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. |

| Внемли́те же ѿ человѣ̑къ: предадѧ́тъ бо вы̀ на со́нмы, и҆ на собо́рищихъ и҆́хъ бїю́тъ ва́съ, | Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, |

| и҆ пред̾ влады̑ки же и҆ цари̑ веде́ни бꙋ́дете менє̀ ра́ди, во свидѣ́тельство и҆̀мъ и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ. | и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. |

| Є҆гда́ же предаю́тъ вы̀, не пецы́тесѧ, ка́кѡ и҆лѝ что̀ возглаго́лете: да́стбосѧ ва́мъ въ то́й ча́съ, что̀ возглаго́лете: | Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, |

| не вы́ бо бꙋ́дете глаго́лющїи, но дх҃ъ ѻ҆ц҃а̀ ва́шегѡ гл҃ѧй въ ва́съ. | ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. |

| Преда́стъ же бра́тъ бра́та на сме́рть, и҆ ѻ҆те́цъ ча́до: и҆ воста́нꙋтъ ча̑да на роди́тєли и҆ ᲂу҆бїю́тъ и҆̀хъ: | Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; |

| и҆ бꙋ́дете ненави́дими всѣ́ми и҆́мене моегѡ̀ ра́ди: претерпѣ́вый же до конца̀, то́й сп҃се́нъ бꙋ́детъ. | и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется. |

Толкование на Мф. 10:16-22 святителя Иоанна Златоуста

«Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». (Матф. 10:16)

Изъяснение 10:16–22. Новый закон брани, данный апостолам. – Кроткие побеждают силою благодати, хотя должны оказывать и свое содействие. – Что разумеется под мудростью змииной. – Удобоисполнимость заповеди Христовой подтверждается примером апостолов. – Послушание апостолов Христу. – Дело апостолов, как по условиям совершения, так и величием своим, безмерно превосходит дела языческих философов и знаменитых мужей. – Причина успеха их проповеди. – Пример апостолов лишает извинения падающих и изнемогающих в мирное время. – К подвигам должно приучаться прежде их наступления. – Пример Иова.

1. После того, как Господь обеспечил апостолов относительно пропитания, и отверз им все дома, Он и самый вход их сделал достойным уважения, повелевая им входить не как скитающимся и нищим, но как таким людям, которые гораздо почтеннее самих принимающих их. (Это именно дал Он разуметь как словами: «трудящийся достоин пропитания» (Матф. 10:10), так и повелением осведомляться о достойных и у них оставаться, а равно повелением приветствовать приемлющих и угрозой жестоких казней не приемлющим). Когда, таким образом, Он освободил их от заботы о пропитании, вооружил знамениями, сделал их как бы железными и адамантовыми, отрешив от всего житейского и освободив от всех временных забот, – тогда-то Он начинает говорить уже и о тех бедствиях, которые имели их постигнуть, и не только о тех, которые должны были наступить вскоре, но и о тех, которые имели последовать по прошествии многого времени, и таким образом заранее, приготавливает их к брани против дьявола. Этим достигалось многое: во-первых, апостолы узнали силу предведения Его; во-вторых, никто уже не мог думать, что эти бедствия происходят от бессилия Учителя; в-третьих, те, которые должны были терпеть эти бедствия, не могли ужасаться их, как непредвиденных и неожиданных; в-четвертых, слыша это, апостолы не должны были смущаться и при наступлении времени крестных страданий, – как они смутились в то время, когда Он, обличая их, говорил: «от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше; и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь» (Иоан. 16:6, 5)? Впрочем, Он о Себе еще ничего не говорит; не говорит, например, что Он будет связан, мучим и умерщвлен, чтобы этим не возмутить сердец их; а только предсказывает им то, что имело с ними случиться. Далее: чтобы они поняли, что им предлежит новый закон брани и чудный образ ополчения, Он, посылая их почти нагими, с одной одеждой, без обуви, без жезла, без меди при поясе, без сумы, и повелевая самое пропитание получать от тех, которые их принимают, и тем не кончил Своего слова, но, показывая, несказанную силу Свою, говорит: вот как вам должно идти (на проповедь): показывайте овечью кротость, хотя вы должны идти против волков, и не просто против волков, но и посреди волков. И не только кротость овечью Он повелевает иметь им, но и голубиное незлобие. Я покажу Мою крепость в особенности в том, что овцы преодолеют волков и, находясь среди них и подвергаясь бесчисленным угрызениям, не только не истребятся, но преобразят и их самих. А гораздо удивительнее и более значит – изменить расположение воли и преобразовать ум, нежели умертвить, в особенности, когда овец только двенадцать, а волков полна вся вселенная.

Итак, устыдимся поступать вопреки заповеди Христовой и нападать на врагов как волки. Доколе мы будем овцами, дотоле будем побеждать; хотя бы и бесчисленное множество волков нас окружало, но мы их преодолеем и победим. Если же будем волками, – будем побеждены, потому что отступит от нас помощь Пастыря (Он пасет не волков, а овец); Он оставит и удалится от тебя, потому что ты не дашь открыться Его силе. Когда ты показываешь в злостраданиях кротость, то вся победа Ему принадлежит; а когда сам нападаешь и сражаешься, помрачаешь победу. Смотри же: кто те, которым даются столь тяжкие и неудобоисполнимые повеления? Это люди боязливые и простые, некнижные и неученые, вовсе не знатные, вовсе не образованные по внешним законам, не занимавшиеся судебными делами, рыбари, мытари, исполненные только бесчисленных недостатков. Если эти последние могли привести в замешательство и людей важных и великих, то, как же не могли они привести в отчаяние и ужас людей вовсе неискусных и никогда не помышлявших ни о чем достохвальном? Но они не привели их в отчаяние. Но, может быть, иной скажет: так тому и быть надлежало, потому что Он дал им власть очищать прокаженных и изгонять бесов. А я на это скажу, что это-то самое и должно было привести их еще в большее смущение, когда, несмотря на данную им власть воскрешать мертвых, им следовало терпеть такие ужасные бедствия на судилищах, заключение в темницы, нападение от всех, общую ненависть вселенной, и подвергаться таковым бедствиям, имея власть творить чудеса. И какое было для них утешение во всех этих бедствиях? Сила Посылающего. Потому-то Он прежде всего и сказал: «вот, Я посылаю вас». Этого довольно для вашего утешения; этого довольно для того, чтобы вас ободрить и чтобы вам не бояться никого из противников ваших.

2. Видишь ли ты могущество? Видишь ли власть? Видишь ли непреодолимую силу? Слова Его имеют такой смысл: не смущайтесь, говорит Он, что Я вас посылаю как овец среди волков, и повелеваю, чтобы вы были как голуби. Я мог поступить иначе: Я мог не попустить претерпевать вам какое-либо зло и не предавать вас как овец волкам; Я мог сделать вас страшнее львов. Но лучше этому быть так: это и вам приносит более славы, и Мою возвещает силу. Так же Он говорил и Павлу: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2Кор. 12:9). Такова Моя воля относительно вас. Итак, когда Господь говорил: «вот, Я посылаю вас, как овец», – давал им разуметь: не унывайте, Я знаю, Мне совершенно известно, что вы в особенности, поступая таким образом, не будете никем побеждены. Далее, чтобы они сколько-нибудь и сами содействовали, чтобы не все казалось делом одной благодати, и чтобы не подумали, что они получают венцы ни за что, – говорит: «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Но поможет ли нам сколько-нибудь, скажут, наша мудрость в таких опасностях? И можно ли иметь какую-либо мудрость, когда нас обуревают такие волны? Сколько бы овца мудра ни была, но что она может сделать среди волков, и притом среди такого множества волков? Сколько бы ни был незлобив голубь, но что ему делать при нападении такого множества ястребов? Для бессловесных тут нет никакой пользы, а для вас – польза величайшая. Но посмотрим, какая здесь требуется мудрость. Мудрость змеиная. Как змей ничего не бережет и, когда самое тело его рассекают на части, не сильно защищается, чтобы только соблюсти голову, так и ты, говорит Христос, все отдай: и имение, и тело, и самую душу – кроме веры. Вера есть глава и корень; если ты сохранишь ее, то хотя бы и все потерял, опять все приобретешь с большей славой. Вот почему Господь и повелел быть им не простыми только и незлобивыми, и не мудрыми только, но совокупил то и другое, чтобы из того и другого составилась добродетель: Он требовал змеиной мудрости для предостережения от опаснейших поражений, а голубиного незлобия – для предотвращения мстительности за обиды и отплаты за наветы, потому что нет никакой пользы и в мудрости, когда она не соединена с незлобием. Что может быть строже этих повелений? Не достаточно только претерпевать бедствия: нет, – говорит, – Я не позволяю тебе за то даже и гневаться (это и значит быть голубем). Походит на то, как если бы кто-нибудь, бросив трость в огонь, повелевал ей не только не сгорать в огне, но и погасить огонь. Но не будем смущаться: эти повеления сбылись, исполнились, и самым делом совершились. Люди одного и того же, а не другого с нами естества, бывали и мудры как змеи, и незлобивы как голуби. Итак, да не почитает кто-либо этих повелений вовсе неудобоисполнимыми. Господь лучше всех знает естество вещей; Он знает, что дерзость погашается не дерзостью, но кротостью. И если хочешь видеть, как это совершается на самом деле, то прочитай книгу Деяний Апостолов, и увидишь, сколько раз, когда восставал против них народ иудейский и скрежетал зубами, они, подражая голубю и отвечая иудеям с надлежащей кротостью, угашали их ярость, прекращали неистовство, утишали страсти. Так, когда иудеи говорили им: «не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем» (Деян. 5:28)? – то апостолы, имея власть творить бесчисленные чудеса, не сказали и не сделали ничего грубого, но со всей кротостью защищались, говоря: «судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога» (Деян. 4:19). Видишь ли голубиное незлобие? Но вот и мудрость змеиная: «мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Матф. 10:20). Видишь, какая потребна во всем твердость, чтобы и в бедах не ослабеть, и не раздражиться в гневе? Потому-то Христос и сказал: «остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками» (Матф. 10:17–18). Опять Он располагает их к бодрствованию, обрекая и здесь их на злострадания, а злодействовать попуская другим; и это для того, дабы ты знал, что победа и славные трофеи даются претерпеванием бедствий. Он не сказал: сражайтесь и вы, и противостойте тем, которые будут причинять вам насилие, но только: вы будете терпеть крайние бедствия.

3. Как велика сила Того, Кто так говорил! Как велико любомудрие тех, которые слушали! Нужно крайне удивляться, каким образом апостолы, эти боязливые люди, никогда не бывавшие далее озера, в котором ловили рыбу, слыша такие речи, тотчас же не удалились. Как они не подумали и не сказали сами в себе: куда же нам бежать? Против нас судилища, против нас цари и правители, иудейские синагоги, народы эллинские, начальники и подчиненные, – потому что Христос им предсказал не только о бедствиях, ожидающих их в одной Палестине, но предвозвестил и о брани против них всей вселенной, говоря: «поведут вас к правителям и царям за Меня», – показывая тем, что Он впоследствии пошлет их проповедниками и к язычникам. Ты против нас воздвиг всю вселенную, вооружил против нас всех живущих на земле – народы, властителей, царей. А то, что затем следует, еще ужаснее: когда люди сделаются из-за нас и братоубийцами, и детоубийцами, и отцеубийцами. «Предаст», сказано, «брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их» (Матф. 10:21). Как же будут верить нам прочие, когда увидят, что из-за нас родители убивают детей, братья братьев, и все наполнится убийством: не будут ли нас отовсюду изгонять, как злых демонов, как развратников и губителей вселенной, когда увидят землю, исполненную крови родственников и подобными убийствами? Хорош же будет мир, который мы преподадим, входя в дома, наполнив их такими убийствами! Если бы нас было и много, а не двенадцать человек; если бы мы были не простецами и не некнижными, а мудрецами, риторами и сильными в слове, или лучше, если бы мы были даже царями, имели войска и множество богатства, то и тогда как могли бы мы убедить кого-либо, возжигая междоусобные брани и даже хуже междоусобных. Если мы будем нерадеть и о собственном нашем спасении, то послушает ли нас кто-нибудь? Но апостолы ничего такого не подумали, не сказали; они не требовали объяснений и оснований таких повелений, а только соглашались и покорялись. И это означало не их одну добродетель, но и премудрость Учителя. В самом деле, смотри, как Он с каждой печалью сопрягает и приличное утешение! О тех, которые не будут принимать, говорит: «отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому» (Матф. 10:15); равно и здесь, сказав: «поведут вас к правителям и царям», присовокупил: «за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками». А страдать за Христа, и страдать в обличение язычников, – это не малое утешение. Бог везде Свое совершает, хотя бы и никто и не обращал на то внимания. Это служило для них утешением не потому однако, чтобы они желали отмщения другим, а потому, что могли быть уверены, что Тот, Кто предвидел и предсказал им эти злоключения, будет всюду с ними присутствовать, и что они будут терпеть эти бедствия не как преступники и злодеи. Кроме того, Он и другое присовокупляет немалое для них утешение, говоря: «когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Матф. 10:19–20). Чтобы они не сказали: как можно нам убеждать при таких обстоятельствах? – Он повелевает им быть твердо уверенными и относительно защиты. И в другом месте Он говорит: «Я дам вам уста и премудрость» (Лук. 21:15); а здесь, говоря: «Дух Отца вашего будет говорить в вас», Он возводит их в достоинство пророческое. Потому-то, когда сказал о данной им силе, Он говорит вместе и о бедствиях, об убийствах и закланиях. «Предаст», говорит, «брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их», – и даже на этом не остановился, но присовокупил еще более ужасное, что могло потрясти и самый камень: «и будете ненавидимы всеми»; но тотчас же дал здесь и утешение: вы подвергнетесь, говорит, этим страданиям «за имя Мое»; а далее еще и другое утешение: «претерпевший же до конца спасется» (Матф. 10:22). Впрочем, слова Христовы могли возбудить в апостолах мужество еще и иным образом, – именно, внушив им мысль, что проповедь их будет пламенеть такой силой, которая победит самое естество, отвергнет родство, и что слово их, будучи предпочтено всему, могущественно преодолеет все. Если уже сила родственных уз не сможет противостать проповеди, но будет разрушена и низложена, то, что другое в состоянии будет преодолеть вас? Впрочем, хотя это и будет так, однако же, вы не будете жить в безопасности; напротив, все живущие во вселенной будут вашими врагами и неприятелями.

4. Где ныне Платон? Где Пифагор? Где толпа стоиков? Первый, при всем том, что пользовался великим уважением, до такой степени был унижен, что был даже продан и ни у одного государя не мог привести в исполнение ни одного из своих желаний. Другой, предав своих учеников, жалким образом кончил жизнь. И цинические пошлости исчезли как сон и тень. И это несмотря на то, что с ними никогда ничего такого не случалось, что было с апостолами. Напротив, они прославляемы были за мирское любомудрие, и афиняне, например, всенародно читали письма Платоновы, присланные от Диона. Они все время проводили в покое и владели не малым достатком. Так Аристипп за дорогую цену нанимал блудниц, а один из философов написал завещание и оставил после себя немалое наследство; другой ходил по ученикам своим, как по мосту; а о Диогене Синопском говорят, что он всенародно делал бесчинства на торжище. Вот славные дела их! Но у апостолов нет ничего такого; а напротив, постоянное целомудрие, полнейшая пристойность, притом брань с целой вселенной за истину и благочестие, ежедневное подвергание смерти, и затем – блистательные победы. Скажут: есть и у них искусные военачальники, как-то: Фемистокл, Перикл. Но деяния их в сравнении с действиями рыбарей – детские забавы. Что бы ты сказал мне о Фемистокле? То ли, что он убедил афинян взойти на корабли, когда Ксеркс напал на Грецию? Но здесь не Ксеркс делает нападение, а дьявол, со всей вселенной и с бесчисленным множеством бесов, устремляется на двенадцать человек; и эти двенадцать побеждают и одолевают его, не раз какой-нибудь, а в течение всей своей жизни, и – что удивительно – побеждают, не истребляя противников своих, но переменяя и исправляя их. Это-то особенно и достойно всякого внимания, что они не убивали и не истребляли тех, которые злоумышляли против них, но, найдя их подобными дьяволам, сделали равными ангелам, и таким образом освободили человеческое естество от лютого владычества, а злобных тех и все возмущающих бесов изгнали с торжищ, из домов и даже из самой пустыни. Доказательство этому – лики монахов, которых они всюду насадили, очистив через них не только места обитаемые, но и необитаемые. И что всего удивительнее, совершили все это, не отражая силу силой, но достигли всего через злострадания. В самом деле, этих двенадцать беззащитных простолюдинов заключили в узы, подвергали бичеванию, водили с места на место, – и, однако же, не могли заградить им уст. Как невозможно связать лучей солнечных, так невозможно было связать и языка их. А причина этому та, что не они сами говорили, но сила Духа. Этой-то силой и Павел победил Агриппу и Нерона, превосходившего своим нечестием всех людей: «Господь же предстал мне», говорит он, «и укрепил меня и» избавил «из львиных челюстей» (2Тим. 4:17). А впрочем, подивись и им самим, как они, услышав слова: «не заботьтесь», поверили, послушались, и никакие ужасы не могли их поколебать. Но скажешь: Господь дал им достаточное утешение, сказав: «Дух Отца вашего будет говорить в вас». Но потому-то особенно я и удивляюсь им, что они не поколебались и не стали просить освобождения от опасностей, несмотря на то, что им предстояло претерпевать их не два, не три года, но целую жизнь, как то давал им разуметь Господь словами: «претерпевший же до конца спасется». Он хочет, чтобы не только являлась Его сила, но чтобы и с их стороны были подвиги. В самом деле, с самого начала заметь, как одно совершается Им, а другое – учениками. Творить чудеса – Его дело; не стяжать ничего – дело учеников. Опять: отворить все дома – это дело высшей благодати; а не требовать ничего, кроме необходимого – это дело их любомудрия: «трудящийся достоин пропитания» (Матф. 10:10). Даровать мир – это дар Божий; находить достойных и не ко всем без разбору входить – это дело их воздержания. И опять: наказывать не приемлющих их – это дело Божье; а удаляться от таковых без препирательств, без укоров и досаждения – это дело апостольской кротости. Давать Духа и освобождать от попечения как или что говорить – это дело Посылающего их; а быть подобными овцам и голубям и все переносить великодушно – это дело их твердости и благоразумия. Быть ненавидимыми и не унывать, а терпеть – это их дело; а спасать претерпевающих – это дело Посылающего их. Поэтому Он и сказал: «претерпевший же до конца спасется».

Деяния апостолов

Деян. 11:19-26, 29-30

| Цр҃ко́внослав | Синодальный |

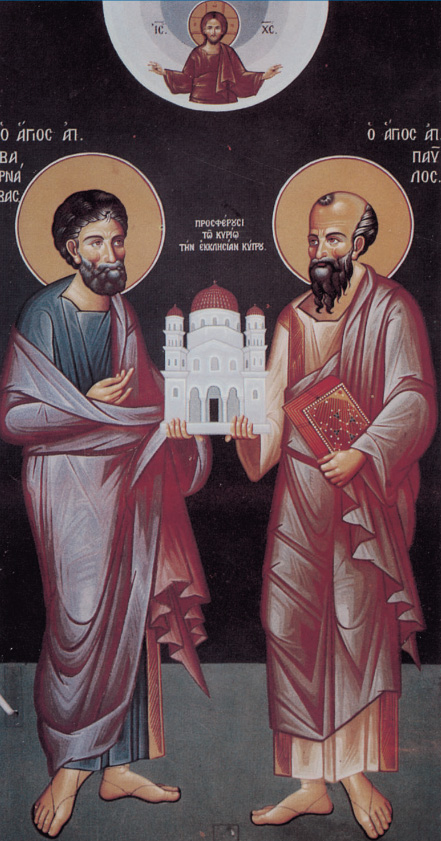

| [Заⷱ҇ 28] Разсѣ́ѧвшїисѧ ᲂу҆̀бо ѿ ско́рби, бы́вшїѧ при стефа́нѣ, проидо́ша да́же до фїнїкі́и и҆ кѵ́пра и҆ а҆нтїохі́и, ни є҆ди́номꙋ же глаго́люще сло́во, то́кмѡ і҆ꙋде́ємъ. | [Зач. 28.] Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. |

| Бѧ́хꙋ же нѣ́цыи ѿ ни́хъ мꙋ́жїе кѵ́прстїи и҆ кѷрїне́йстїи, и҆̀же, вше́дше во а҆нтїохі́ю, глаго́лахꙋ къ є҆́ллинѡмъ, благовѣствꙋ́юще гдⷭ҇а і҆и҃са. | Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. |

| И҆ бѣ̀ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ съ ни́ми: мно́гое же число̀ вѣ́ровавше ѡ҆брати́шасѧ ко гдⷭ҇ꙋ. | И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. |

| Слы́шано же бы́сть сло́во ѡ҆ ни́хъ во ᲂу҆́шїю цр҃кве сꙋ́щїѧ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, и҆ посла́ша варна́вꙋ преитѝ да́же до а҆нтїохі́и: | Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. |

| и҆́же прише́дъ и҆ ви́дѣвъ блгⷣть бж҃їю, возра́довасѧ и҆ молѧ́ше всѣ́хъ и҆зволе́нїемъ се́рдца терпѣ́ти ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: | Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем; |

| ꙗ҆́кѡ бѣ̀ мꙋ́жъ бл҃гъ и҆ и҆спо́лнь дх҃а ст҃а и҆ вѣ́ры. И҆ приложи́сѧ наро́дъ мно́гъ гдⷭ҇еви. | ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу. |

| И҆зы́де же варна́ва въ та́рсъ взыска́ти са́ѵла, и҆ ѡ҆брѣ́тъ є҆го̀, приведѐ є҆го̀ во а҆нтїохі́ю: | Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. |

| бы́сть же и҆̀мъ лѣ́то цѣ́ло собира́тисѧ въ цр҃кви и҆ ᲂу҆чи́ти наро́дъ мно́гъ, нарещи́ же пре́жде во а҆нтїохі́и ᲂу҆чн҃кѝ хрⷭ҇тїа́ны. | Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами. |

| ѿ ᲂу҆чн҃къ же, по є҆ли́кꙋ кто̀ и҆мѣ́ѧше что̀, и҆зво́лиша кі́йждо и҆́хъ на слꙋ́жбꙋ посла́ти живꙋ́щымъ во і҆ꙋде́и бра́тїѧмъ, | Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, |

| є҆́же и҆ сотвори́ша, посла́вше къ ста́рцємъ рꙋко́ю варна́влею и҆ са́ѵлею. | что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. |

Евангелие по Луке

Лк. 10:16-21

| [Зач. 51.] Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня. |

| Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем. |

| Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; |

| се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам; |

| однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. |

| В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. |

Толкование на Лк. 10:16-21 профессора Александра Павловича Лопухина

Лк.10:16. Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня.

Это, так сказать, заключение к предыдущим угрозам. См. Мф. 10:4013

Лк.10:17. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем.

Ученики, конечно, не сразу все вернулись из путешествия, но евангелист Лука, изображая только существо дела, представляет их собравшимися в одно и то же время вокруг Христа и рассказывающими о результате их путешествия. Впрочем, евангелист не упоминает о том, как встретили учеников в городах, он считает более важным сообщить разговор Христа с 70 по поводу тех чудотворений, которые они совершали во время своего путешествия.

«И бесы повинуются нам». Господь не дал 70 прямого повеления изгонять бесов, как 12-ти (Лк. 9:1). Поэтому-то 70 так и обрадовались, когда их попытки изгонять бесов из бесноватых увенчались успехом.

«О имени Твоем», т.е. как только мы провозглашали Твое имя (ср. Лк. 9:49).

Лк.10:18. Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию;

«Я видел» (ἐθεώρουν). Когда видел Господь ниспадение сатаны? Григорий Богослов и некоторые другие святые отцы и учители Церкви относят это видение или падение сатаны к моменту воплощения Сына Божия, через которое сатана был лишен своей власти. Другие отцы и учители Церкви (например, блж. Феофилакт) относят это падение ко времени отпадения сатаны от Бога, вследствие чего он утратил свое положение на небе, что Христос видел как Слово Божие невоплощенное. Но эти толкования не применимы в настоящем случае, так как ни с грехопадением сатаны, ни с воплощением Сына Божия не связана потеря сатаной власти над миром – сатана, напротив, только и стал опасен миру со времени своего грехопадения, а равно и воплощение Сына Божия подало ему только повод усилить свою деятельность (умножение бесноватых при Христе). Между тем Христос имеет в виду именно уничтожение власти сатаны. Поэтому правильнее относить это падение сатаны ко времени проповеднической и чудотворной деятельности 70 апостолов. Когда эти последние совершали чудесные изгнания бесов, это Господь так явно видел и так живо почувствовал падение власти сатаны, как будто бы увидел низвергшуюся с неба блестящую молнию. Интересно еще толкование, высказанное ученым Шпитта в «Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft» (1908, Heft 2). По его мнению, Господь говорил здесь не о падении или низвержении сатаны, потому что Он употребляет здесь не глагол ἐκβάλλειν, который действительно означает низвержение (см. Ин. 12:31), а глагол πίπτειν – падать. Поэтому можно думать, что здесь речь идет о стремительном нисхождении сатаны на землю, о его поспешности, с которой он бросился защищать свою власть над людьми, которой стали угрожать пошедшие по городам с вестью о Христе апостолы (πεσόντα – бросившегося). Таким образом, Господь в ответ на слишком радостное заявление Своих учеников говорит, что им предстоит еще очень трудная борьба с сатаной, устремившемся на защиту своего Царства, но что в этой борьбе они все же одержали победу благодаря той власти, какую Он дает им (стих 16).

Под «видением» нельзя понимать экстатического состояния, в котором иногда находились пророки: Господь никогда не находился в таком состоянии, несколько выходящем из пределов естественного здорового состояния души, и тайны неба всегда были для Него открыты. Выражение «видел», следовательно, равносильно выражению «Я хорошо знаю».

«Спадшего с неба». Это выражение не предполагает, что сатана находился доселе на небе, но означает только его высокое положение (ср. стих 15; Ис. 14:12).

«Как молнию» , т.е. падение сатаны так видно Христу, как видна молния на небе (ср. Мф. 24:27).

Лк.10:19. се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам;

«Даю». Согласно лучшим кодексам – «дал» (δέδωκα). Этими словами Господь не только объясняет то, что ученикам Его удавалось изгонять бесов из людей, но и дает понять, насколько велика вообще данная им от Христа власть над всеми враждебными для Царства Божия силами. Хотя об этом не было упомянуто при послании 70-ти на проповедь (стих 2 и сл.), но, тем не менее, апостолы, очевидно, из собственного опыта убедились в том, что эта власть действительно им дарована, они не возражают против такого заявления Христа, а возразить они должны были бы, если такой власти не имели.

«Наступать на змей и скорпионов» (скорпионы – гады, укус которых часто причиняет смерть). Это образное обозначение (см. Пс. 90:13) опасных демонских сил, на которые 70, подобно победителю, наступающему на шею побежденного врага, должны со всей силой наступить своими ногами (Рим. 16:20). Семьдесят апостолов являются, таким образом, орудиями Божиими в поражении всех злых, враждебных Царству Божию сил.

«И ничто…» – точнее: и ничем или нисколько она, сила вражья, вам не повредит (ср. выражение οὐδέν в Деян. 25и Гал. 4:1–2, где оно переведено словом «ничем»).

Лк.10:20. однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.

Впрочем, вы должны радоваться не столько тому, что у вас есть такая власть, а тому, что вам предстоит со временем получить высшее блаженство в Царстве Небесном. Еще в Ветхом Завете встречаются поэтические места, в которых Бог изображается ведущим у Себя книгу жизни, в которую вносит имена людей, заслуживающих быть гражданами Небесного Царства (Исх. 32и сл.; Пс. 68:29; Ис. 4:3). В эту книгу записаны и 70.

Лк.10:21. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение.

Эти слова, согласно евангелисту Матфею, были произнесены при других обстоятельствах (Мф. 11:25–27, 13:16–17). Можно думать, что настоящее место изречениям Христа именно здесь, где их приводит евангелист Лука, потому что они вполне отвечают контексту речи.

«В тот час», т.е. в час возвращения 70-ти.

«Возрадовался», как отец, радующийся успеху его детей (Феофилакт).

«Духом» – по лучшему чтению: «Духом Святым». Дух Святой исполнял Христа (Лк. 4:1) и был, так сказать, постоянным возбудителем Его к Мессианской деятельности. А в настоящий раз Христос и выступает именно как Мессия, Царь Своего Царства, раздающий награды Своим верным служителям.

«Сие», т.е. то, что возвещали ученики Христа.

Просмотры (111)