Книга Бытия

Быт. 12:1-7

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

«Сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе» (Быт.12:1)

Это явный образ того изменения сердечного, которое совершается в истинно верующих, когда они искренно берут на себя крест свой и последуют Христу. Оставляют они отца своего – самость, распиная ее самоотвержением; оставляют род свой – свои личные греховные склонности, страсти и привычки, распявши их решимостью неуклонно во всем следовать страстеубийственным заповедям Господним; оставляют землю свою, всю область греховную, мир, со всеми его требованиями, распиная его решимостью быть для него чуждым, хотя бы для этого необходимо было потерпеть не только потери в имуществе и весе общественном, но и самую смерть.

| Цр҃ко́внослав | Синодальный |

| И҆ речѐ гдⷭ҇ь а҆вра́мꙋ: и҆зы́ди ѿ землѝ твоеѧ̀, и҆ ѿ ро́да твоегѡ̀, и҆ ѿ до́мꙋ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, и҆ и҆дѝ въ зе́млю, ю҆́же тѝ покажꙋ̀: | И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе; |

| и҆ сотворю́ тѧ въ ꙗ҆зы́къ ве́лїй, и҆ блгⷭ҇влю́ тѧ, и҆ возвели́чꙋ и҆́мѧ твоѐ, и҆ бꙋ́деши блгⷭ҇ве́нъ: | и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; |

| и҆ блгⷭ҇влю̀ благословѧ́щыѧ тѧ̀, и҆ кленꙋ́щыѧ тѧ̀ прокленꙋ̀: и҆ блгⷭ҇вѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ всѧ̑ племена̀ зємна́ѧ. | Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. |

| И҆ и҆́де а҆вра́мъ, ꙗ҆́коже гл҃а є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь, и҆ и҆дѧ́ше съ ни́мъ лѡ́тъ: а҆вра́мъ же бѣ̀ лѣ́тъ седми́десѧти пѧтѝ, є҆гда̀ и҆зы́де ѿ (землѝ) харра́нъ. | И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана. |

| И҆ поѧ́тъ а҆вра́мъ са́рꙋ женꙋ̀ свою̀, и҆ лѡ́та сы́на бра́та своегѡ̀, и҆ всѧ̑ и҆мѣ̑нїѧ своѧ̑, є҆ли̑ка стѧжа́ша, и҆ всѧ́кꙋю дꙋ́шꙋ, ю҆́же стѧжа́ша въ харра́нѣ: и҆ и҆зыдо́ша поитѝ въ зе́млю ханаа́ню. | И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. |

| И҆ про́йде а҆вра́мъ зе́млю въ долготꙋ̀ є҆ѧ̀ да́же до мѣ́ста сѷхе́мъ, до дꙋ́ба высо́кагѡ: ханане́є же тогда̀ живѧ́хꙋ на землѝ (то́й). | И прошел Аврам по земле сей [по длине ее] до места Сихема, до дубравы Море́. В этой земле тогда [жили] Хананеи. |

| И҆ ꙗ҆ви́сѧ гдⷭ҇ь а҆вра́мꙋ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: сѣ́мени твоемꙋ̀ да́мъ зе́млю сїю̀. И҆ созда̀ та́мѡ а҆вра́мъ же́ртвенникъ гдⷭ҇ꙋ ꙗ҆́вльшемꙋсѧ є҆мꙋ̀. | И явился Господь Авраму и сказал [ему]: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал там [Аврам] жертвенник Господу, Который явился ему. |

Толкование на Быт. 12:1-7 профессора A.П. Лопухина

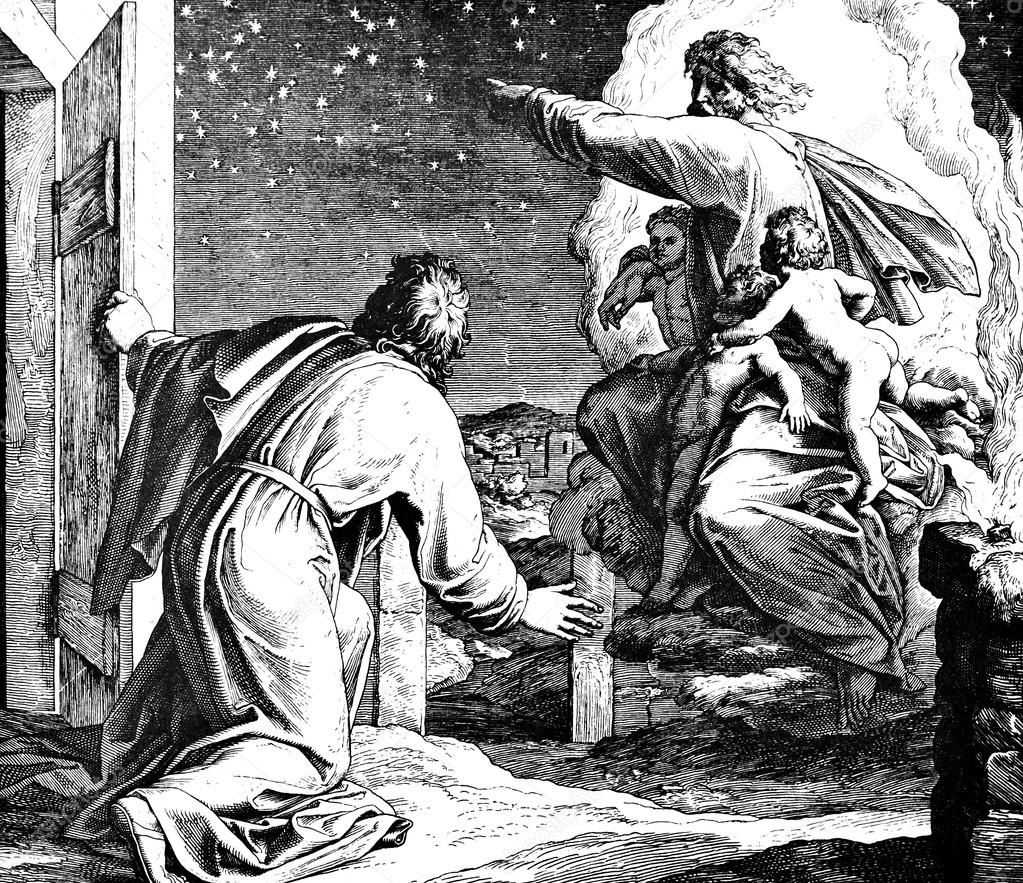

Бог призывает Аврама и благословляет его обетованием о Мессии

С этой главы начинается специальная история богоизбранного еврейского народа, которая открывается довольно подробной биографией самого родоначальника евреев – патриарха Аврама. Все библейское повествование о нем делится на четыре раздела или периода, из которых каждый сосредоточивается около важного божественного богоявления Авраму, историей которых начинаются 12, 15, 17 и 22 главы книги Бытия.

Быт.12:1–2. И сказал Господь Авраму:

На вопрос: когда Бог сказал это Авраму? – большинство, вслед за архидиаконом Стефаном (Деян. 7:2), отвечает, что это произошло еще при жизни Фарры, в Уре Халдейском, что подтверждается и последующим контекстом речи, именно указанием на отечественную землю, какой была только земля Халдейская, а не Харран.

пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе;

и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение;

Апостол Павел говорит, что Авраму не было еще открыто имя той земли, которая ему предназначалась (Евр. 11:8); и тем не менее он, послушный божественному гласу, нисколько не колеблется оставить все, что было у него дорогого (родину, родных и отчий дом), и безропотно меняет все это на неизвестное будущее и на предстоящую ему беспокойную жизнь кочевника. «Посмотри, – говорит по поводу этого святой Иоанн Златоуст, – как с самого начала праведник был приучаем предпочитать невидимое видимому и будущее тому, что уже находилось в руках… Подумай, возлюбленный, какой возвышенный, необладаемый никакой страстью или привычкой, дух потребен был для исполнения этого повеления!»

Целью такого разрыва всяких связей с прошлым было божественное попечение о сохранении рода и дома Аврамова от увлечения повсюду разлившимся нечестием, охватившим даже и дом его отца Фарры (Нав. 24:2–3). Как бы в награду за такое послушание и веру Аврама, Господь преподает ему торжественное благословение, в котором возвещает четыре рода обетований: 1) обещание многочисленного потомства; 2) дарование благ временных и вечных; 3) награду славы и бессмертия в потомстве и 4) превращение его личности в источник благословения для других. Все эти божественные обетования действительно и оправдались на последующей судьбе потомков Аврама, как плотских, т.е. евреев, так и еще более – духовных, т.е. христиан (Рим. 4:11–17; Гал. 3:7–9).

Быт.12:3. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну;

Заключая завет с Аврамом, Бог, по обычаю людей, как бы вступает с ним в дружбу (2Пар. 20:7; Ис. 41:8; Иак. 2:23) и обещает иметь с ним общими как друзей, так и врагов.

и благословятся в тебе все племена земные.

Лучший комментарий к этим словам дает Апостол Павел в своем Послании к Галатам, говоря, что через Иисуса Христа благословение Аврамово распространилось на язычников… Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Авраму: «в тебе благословятся все народы» (Гал. 3:8, 14).

Он отправляется вместе с Лотом из Харрана

Быт.12:4. И пошел Аврам, как сказал ему Господь;

В последних словах некоторые видят указание на новое богоявление Авраму, бывшее уже в Харране и по смерти его отца Фарры.

и с ним пошел Лот.

«Не по ослушанию против Господа, – говорит святой Иоанн Златоуст, – но, конечно, потому, что Лот был молод, а Аврам заступал ему место отца; да и тот, по любви к нему и кроткому нраву, не хотел разлучиться с праведником». Вот почему и Апостол Петр говорит о Лоте, что он подражал благочестию и вере Аврама (2Пет. 2:7–8).

Быт.12:5. И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране;

На основании этих слов можно думать, что остановка Аврама в Харране была довольно продолжительна, так как он успел уже приобрести здесь и имение, и рабов. Златоуст особенно подчеркивает то, что все это заведено было Аврамом в Харране и составляло его благоприобретенное имущество, а все отцовское наследство было оставлено еще в Халдее, согласно божественному повелению об этом.

и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую;

Хотя, испытывая веру и послушание Аврама, Господь и скрывал от него до времени конечную цель его путешествия, однако, очевидно, самое направление этого пути было так или иначе внушено Богом Авраму или открыто какими-либо особыми знамениями.

и пришли в землю Ханаанскую.

Т. е. в плодородную палестинскую страну, где обитали потомки Ханаана. Границами ее на Севере служили горы Ливанские, на юге – Аравийские степи, с востока – пустыня Сирийская и с запада – Средиземное море. «Окруженная таким образом горами, степями и морями, эта страна, предназначенная в наследие избранному народу, больше, чем всякая другая, благоприятна была для воспитания его вдали от языческого влияния. С другой стороны, находясь в средоточии известного тогда мира, на перепутье между Европой (со стороны моря), большей частью стран Азийских и Африкой, эта страна представляла весьма много удобств для распространения повсюду евангельской проповеди» (Виссарион).

Книга пророка Исаии

Ис. 29:13-23

| Цр҃ко́внослав | Синодальный |

| И҆ речѐ гдⷭ҇ь: приближа́ютсѧ мнѣ̀ лю́дїе сі́и ᲂу҆сты̑ свои́ми и҆ ᲂу҆стна́ми свои́ми почита́ютъ мѧ̀, се́рдце же и҆́хъ дале́че ѿстои́тъ ѿ менє̀: всꙋ́е же почита́ютъ мѧ̀, ᲂу҆ча́ще за́повѣдемъ человѣ́чєскимъ и҆ ᲂу҆че́нїємъ. | И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих; |

| Сегѡ̀ ра́ди сѐ, а҆́зъ приложꙋ̀, є҆́же пресели́ти лю́ди сїѧ̑, и҆ преста́влю ѧ҆̀, и҆ погꙋблю̀ премꙋ́дрость премꙋ́дрыхъ и҆ ра́зꙋмъ разꙋ́мныхъ сокры́ю. | то вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. |

| Го́ре творѧ́щымъ глꙋбо́кѡ совѣ́тъ, а҆ не гдⷭ҇емъ: го́ре въ та́йнѣ совѣ́тъ творѧ́щымъ, и҆ бꙋ́дꙋтъ во тьмѣ̀ дѣла̀ и҆́хъ, и҆ рекꙋ́тъ: кто́ ны ви́дѣ, и҆ кто́ ны ᲂу҆разꙋмѣ́етъ, ꙗ҆̀же мы̀ твори́мъ; | Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: «кто увидит нас? и кто узнает нас?» |

| Не ꙗ҆́коже ли бре́нїе скꙋде́льника вмѣните́сѧ; Є҆да̀ рече́тъ зда́нїе созда́вшемꙋ є҆̀: не ты̀ мѧ̀ созда́лъ є҆сѝ; и҆лѝ творе́нїе сотво́ршемꙋ: не разꙋ́мнѡ мѧ̀ сотвори́лъ є҆сѝ; | Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: «не он сделал меня»? и скажет ли произведение о художнике своем: «он не разумеет»? |

| Не є҆ще́ ли ма́лѡ, и҆ приложи́тсѧ лїва́нъ, а҆́ки гора̀ херме́ль, и҆ херме́ль въ дꙋбра́вꙋ вмѣни́тсѧ; | Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать, как лес? |

| И҆ ᲂу҆слы́шатъ въ де́нь ѻ҆́ный глꙋсі́и словеса̀ кни́ги (сеѧ̀), и҆ и҆̀же во тьмѣ̀ и҆ и҆̀же во мглѣ̀ ѻ҆́чи слѣпы́хъ ᲂу҆́зрѧтъ. | И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. |

| И҆ возра́дꙋютсѧ ни́щїи ра́ди гдⷭ҇а въ весе́лїи, и҆ ѿча́ѧвшїисѧ человѣ́цы и҆спо́лнѧтсѧ весе́лїѧ. | И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиля, |

| И҆счезѐ беззако́нникъ, и҆ поги́бе го́рдый, и҆ потреби́шасѧ всѝ беззако́ннꙋющїи во ѕло́бѣ | потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, |

| и҆ творѧ́щїи согрѣша́ти человѣ́ки во сло́вѣ: всѣ̑мъ же ѡ҆блича́ющымъ во вратѣ́хъ претыка́нїе положа́тъ, поне́же соврати́ша въ непра́вдахъ првⷣнаго. | которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети, и отталкивают правого. |

| Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь на до́мъ і҆а́кѡвль, є҆го́же ѡ҆предѣлѝ ѿ а҆враа́ма: не нн҃ѣ постыди́тсѧ і҆а́кѡвъ, нижѐ нн҃ѣ лицѐ своѐ и҆змѣни́тъ і҆и҃ль: | Посему так говорит о доме Иакова Господь, Который искупил Авраама: тогда Иаков не будет в стыде, и лице его более не побледнеет. |

| но є҆гда̀ ᲂу҆ви́дѧтъ ча̑да и҆́хъ дѣла̀ моѧ̑, менє̀ ра́ди ѡ҆свѧтѧ́тъ и҆́мѧ моѐ и҆ ѡ҆свѧтѧ́тъ ст҃а́го і҆а́кѡвлѧ, и҆ бг҃а і҆и҃лева ᲂу҆боѧ́тсѧ. | Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук Моих, то они свято будут чтить имя Мое и свято чтить Святаго Иаковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым. |

Толкование на Ис. 29:13-23 профессора A.П. Лопухина

Ис.29:13. И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих;

Ис.29:14. то вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет.

Не желавшие слушать пророка Божия, иудейские политики и остальные иудеи все-таки внешним образом продолжали считать себя чтителями Господа. Ложность такого Богопочитания и обличает теперь пророк и вместе с тем возвещает, что Господь посрамит их собственную мудрость, какою они гордились. Он Сам, Своей всемогущей силой, поразит гордых ассирийцев и возвысит Иуду. И впоследствии Господь будет Своей благодатью возвышать униженное, насильники же и лжецы будут истреблены. Вследствие этого потомки Иакова, в далеком будущем, во всем преклонятся пред Всевышним.

Иудеи, очевидно, хотели во что бы то ни стало идти в своей жизни и особенно в политике своими путями, хотя наружно и поддерживали связь с храмом Всевышнего посредством внешнего богослужения. Наказанием за это будет то, что Господь будет и впредь (еще необычайно поступлю), как делал Он и раньше, посрамлять их хитрые замыслы. Он будет поступать с иудейским народом чудно и дивно, т. е. совершенно неожиданно для них будет посылать им наказание и спасение. Очень вероятно, что здесь содержится предсказание об освобождении Иерусалима от ассирийской осады при царе Езекии.

Ис.29:15. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: «кто увидит нас? и кто узнает нас?»

Ис.29:16. Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: «не он сделал меня»? и скажет ли произведение о художнике своем: «он не разумеет»?

Подобно Ахазу (Ис.7:1), и Езекия старался вести политику самостоятельно, не следуя указаниям пророка Исаии и скрывая при этом от него свои замыслы. Прямо и открыто выступить противником пророка он не хотел, так как он уважал пророка, как посланника Божия. Но этим самым он показывал свое непонимание великого значения пророческого служения. Он думал обмануть пророка – как будто бы, по мудрости, он превосходил его! На самом же деле он и его политики могли быть сравнены с глиной, тогда как настоящим горшечником – был пророк Божий. Указывая при этом на нелепость политических замыслов министров царя Езекии, которые признавали возможным не слушаться Бога, пророк сравнивает их с горшком, который отказывается признать в сделавшем его мастере виновника своего бытия, и с художественным произведением, которое не хочет признать ума за сделавшим его художником.

Ис.29:17. Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать, как лес?

Ис.29:18. И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых.

Ис.29:19. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиля,

Ис.29:20. потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды,

Ис.29:21. которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети, и отталкивают правого.

Господь Сам реформирует Свой народ, теперь столь невосприимчивый к Божественным откровениям. Пророк изображает это будущее изменение под символическими образами перемены, совершающейся в природе и жизни людей. Вместе с тем гордые своею мудростью иудейские политики – погибнут. Очевидно, впрочем, что взор пророка от ближайшего будущего устремляется здесь ко временам самым отдаленным – ко дням мессианского спасения.

«Ливан не превратится ли в сад». Господь может и непроходимые Ливанские леса сделать простым, хорошо расчищенным садом, а также, и наоборот – сад лесом. Ливан здесь преимущественно означает дикую силу и могущество ассирийского царя, а сад – Иудейское государство.

«Глухие». Пророк, вероятно, говорит здесь о духовно-глухих иудеях, на которых Бог навел дух усыпления (ст. 11-й). С проявлением благодати Божией среди народа, все их упорство кончится – они перестанут быть глухими и слепыми к откровениям Божиим. Вместе с этим они найдут для себя счастье, освободятся от всякой нужды и будут радоваться в общении со Своим Господом.

Содержание этих стихов (18, 19) воспроизведено в известном ответе Христа ученикам Иоанна Крестителя (Мф.11:5; Лк.7:22) и, следовательно, это место имеет смысл и мессианский, указывая на те изменения, какие совершит Евангельская благодать в жизни всего человечества.

«Обидчик и хульник» – это прежде всего царь ассирийский (ср. Ис.36и сл.), а потом вообще всякий враг Церкви Божией.

«Все поборники неправды» – это свои, домашние, притеснители народа иудейского.

«Требующему суда у ворот». По обычаю иудейскому, судьи разбирали тяжбы у городских ворот, на площадях, находившихся при этих воротах, чтобы всегда были на лицо свидетели того, как разбиралось дело.

Ис.29:22. Посему так говорит о доме Иакова Господь, Который искупил Авраама: тогда Иаков не будет в стыде, и лице его более не побледнеет.

Ис.29:23. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук Моих, то они свято будут чтить имя Мое и свято чтить Святаго Иаковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым.

Ис.29:24. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию.

В заключение пророк возвещает лучшим элементам народа израильского спасение от Бога. Этот избранный остаток будет свято чтить имя Божие и будет обладать истинной мудростью.

«Искупил Авраама», т. е. избавил его от влияний языческой, хотя и родственной, ему среды (Нав.24:2, 14–15), выведши его из Месопотамии.

«Иаков не будет в стыде», т. е. получит все, что ему было обещано от Бога (ср. Ис.19:9; Ис.20:5; Ис.37:27).

«Лице его более не побледнеет». У народов с бронзовым цветом лица смущение и стыд обозначались не краской, бросающейся в лицо, а именно бледностью.

«Когда увидят у себя детей своих, дело рук Моих» – правильнее перевести: «когда его (Израиля) дети (потомки) увидят Мое дело, которое Я совершу среди них».

Книга Притчей Соломоновых

Притч. 14:15-26

| Цр҃ко́внослав | Синодальный |

| Неѕло́бивый вѣ́рꙋ є҆́млетъ всѧ́комꙋ словесѝ, кова́рный же прихо́дитъ въ раска́ѧнїе. | Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. |

| Премꙋ́дръ ᲂу҆боѧ́всѧ ᲂу҆клони́тсѧ ѿ ѕла̀, безꙋ́мный же на себѐ надѣ́ѧвсѧ смѣшава́етсѧ со беззако́ннымъ. | Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. |

| Ѻ҆строѧ́ростный без̾ совѣ́та твори́тъ, мꙋ́жъ же мꙋ́дрый мнѡ́гаѧ терпи́тъ. | Вспыльчивый может сделать глупость; но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. |

| Раздѣлѧ́ютъ безꙋ́мнїи ѕло́бꙋ, кова́рнїи же ᲂу҆держа́тъ чꙋ́вство. | Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. |

| Попо́лзнꙋтсѧ ѕлі́и пред̾ бл҃ги́ми, и҆ нечести́вїи послꙋ́жатъ пред̾ две́рьми првⷣныхъ. | Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые – у ворот праведника. |

| Дрꙋ́зїе возненави́дѧтъ дрꙋгѡ́въ ᲂу҆бо́гихъ: дрꙋ́зїе же бога́тыхъ мно́зи. | Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей. |

| Безче́стѧй ᲂу҆бѡ́гїѧ согрѣша́етъ, ми́лꙋѧй же ни́щыѧ бл҃же́нъ. | Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к бедным, тот блажен. |

| Заблꙋжда́ющїи (непра́вєдницы) дѣ́лаютъ ѕла̑ѧ, млⷭ҇ть же и҆ и҆́стинꙋ дѣ́лаютъ бл҃гі́и. Не вѣ́дѧтъ млⷭ҇ти и҆ вѣ́ры дѣ́лателїе ѕлы́хъ: ми́лѡстыни же и҆ вѣ̑ры ᲂу҆ дѣ́лателей бл҃ги́хъ. | Не заблуждаются ли умышляющие зло? [не знают милости и верности делающие зло;] но милость и верность у благомыслящих. |

| Во всѧ́цѣмъ пекꙋ́щемсѧ є҆́сть и҆з̾ѻби́лїе: любосла́стный же и҆ безпеча́льный въ скꙋ́дости бꙋ́детъ. | От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. |

| Вѣне́цъ премꙋ́дрыхъ бога́тство и҆́хъ, житїе́ же безꙋ́мныхъ ѕло̀. | Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд глупость и есть. |

| И҆зба́витъ ѿ ѕлы́хъ дꙋ́шꙋ свидѣ́тель вѣ́ренъ, разжиза́етъ же лжи̑ваѧ ле́стный. | Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. |

| Во стра́сѣ гдⷭ҇ни ᲂу҆пова́нїе крѣ́пости, ча́дѡмъ же свои̑мъ ѡ҆ста́витъ ᲂу҆твержде́нїе (ми́ра). | В страхе пред Господом – надежда твердая, и сынам Своим Он прибежище. |

Толкование на Притч. 14:15-26 профессора A.П. Лопухина

Притч.14:15. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим.

Притч.14:16. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян.

Притч.14:17. Вспыльчивый может сделать глупость; но человек, умышленно делающий зло, ненавистен.

Притч.14:18. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием.

Притч.14:19. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые – у ворот праведника.

Здесь безраздельно и без строгого различия излагаются внутренние и внешние свойства и отношения мудрых – благочестивых и глупых – нечестивых. Противопоставляются – ведение мудрым пути своего и блуждание безумного на жизненном пути (ст. 8), кощунственное отношение последнего к идее греха и искупительной жертвы и благоволения во всех действиях этого рода у праведника (ст. 9), качество пути праведных и нечестивых и конечная судьба тех и других (ст. 11–12; 14–19). Попутно вставляются замечания: 1) о недоступности внутреннего мира человека, его радостей и горя, стороннему свидетелю или наблюдателю (ст. 10) и 2) безотрадное, почти пессимистическое наблюдение, что всякая радость, счастье таит в себе зародыш печали, несчастия (ст. 13).

Притч.14:20. Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей.

Притч.14:21. Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к бедным, тот блажен.

Притч.14:22. Не заблуждаются ли умышляющие зло? [не знают милости и верности делающие зло;] но милость и верность у благомыслящих.

Притч.14:23. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб.

Притч.14:24. Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд глупость и есть.

Притч.14:25. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи.

Притч.14:26. В страхе пред Господом – надежда твердая, и сынам Своим Он прибежище.

Из двух стихов – 20 и 21, в первом указывается частое, хотя и не нормальное с нравственной точки зрения, явление – дружба лишь по видам корысти, – а во втором проводится моральное воззрение на этот пункт. Далее следуют сентенции: о гибельности злоумышления против ближнего и о благотворности доброжелательства (ст. 22), о пользе труда и о вреде празднослова (ст. 23), о богатстве, как уделе мудрых, и скудости, постигающей безумного (ст. 24), о спасительности истинного свидетельства и пагубности лжесвидетельства (ст. 25); наконец, в связи с последним, а вместе с содержанием целого отдела, говорится о страхе Божьем, как источнике всякого блага жизни и самой жизни (ст. 26–27).

Просмотры (65)